Значение деятельности в развитии ребенка

КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Общепризнанным в отечественной психологии является положение о том, что развитие происходит в процессе присвоения индивидом общественно-исторического опыта людей. При этом «присвоение» не есть пассивное приспособление ребенка к сложившимся условиям окружающей жизни. Оно выступает как результат его активной деятельности, посредством которой он овладевает общественно выработанными способами ориентации в предметном мире и средствами его преобразования, которые постепенно становятся формами деятельности растущего человека (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др).

Необходимо указать на исключительно важный момент: для того, чтобы правильно отражать окружающие явления и усвоить подлинные значения этих предметов ребенок «… должен осуществить по отношению к ним деятельность, адекватную той человеческой деятельности, которая в них «опредмечена», «воплощена».

Развитие психических процессов и свойств личности ребенка зависит от особенностей содержания и структуры его деятельности.

Все качества, свойства личности ребенка, и желания, и цели, интересы и способности проявляются и формируются в делах, в различных видах её активной деятельности. Именно в процессе активного усвоения общественного опыта ребенком раскрываются его цели и мотивы, его стремления и желания, его личностные особенности. В процессе деятельности (игровой, учебной, трудовой) ребенок вступает в многочисленные и разнообразные отношения со своими сверстниками и взрослыми. Разносторонними становятся его интересы, побуждения, чувства и способности. В зависимости оттого, что и как ребенок делает, т.е. каково содержание его деятельности, от организации и условий этой деятельности и отношения самого ребенка к выполняемой деятельности, у него формируются определенные склонности, способности, черты характера, устойчивые привычки поведения. Личность ребенка формируется в деятельности.

Проблема роли различных видов деятельности в психическом развитии ребенка интенсивно разрабатывается в различных направлениях: производились изучения психологических особенностей игры, учения, труда и общения детей различных возрастов и влияния этих видов деятельности на развитие отдельных психических процессов и формирование личности ребенка в целом.

Содержание и структура деятельности изменяются на протяжении детства. Как известно, переход от одного этапа возрастного развития к другому связан со сменой одного вида «ведущей деятельности» другим.

Ведущее значение в младенческом возрасте имеет своеобразная деятельность – непосредственно-эмоциональное общение – которая была выявлена в исследованиях М.И. Лисиной и её сотрудников. Оказалось, что наблюдаемый уже в первые месяцы жизни ребенка и описанный Н.П. Фигуриным и А.М. Щеловановым «комплекс оживления» – это особая форма эмоционального общения ребенка со взрослыми. Первоначально оно проявляется как «пассивная» комплексная эмоциональная реакция на появление взрослого с помощью мимически-выразительных средств (улыбка, движения, в большей степени хаотические и т.п.). При определенных условиях эти реакции перестают в систему активных действий, направленных на привлечение внимания окружающих, на общение с ними и т.д. (голосовая реакция, смех, плач и т.п.). Многочисленные факты, накопленные в детской психологии, свидетельствуют, что непосредственно-эмоциональные общение играет очень важную роль в развитии и становлении личности ребенка.

К концу первого года жизни ребенка ведущее значение начинает приобретать предметно-манипулятивная деятельность, производимая совместно со взрослым. В ходе ее ребенок овладевает общественно сложившимися способами употребления предметов домашнего обихода и простейших инструментов. В процессе действия с предметами и игрушками у детей интенсивно развиваются отдельные психические процессы, особенно восприятие и наглядно-действенное мышление. По мере овладения действиями с конкретными предметами дети начинают переносить эти действия на другие предметы, имеющие другое назначение в жизни. Происходит обобщение предметных действий. Тем самым создается предпосылка для перехода к игровой деятельности, которая становится ведущей в дошкольном детстве.

Игру необходимо рассматривать как форму «жизни и особой деятельности ребенка по ориентации в мир человеческих действий, человеческих отношений, задач и мотивов человеческой деятельности»1.

Большой вклад в формирование личности и развитие отдельных сторон психики ребенка вносит ролевая игра, которая достигает высшей точки своего развития в старшем дошкольном возрасте.

Роли, игровые действия, игровое употребление предметов и межличностные отношения между играющими детьми, выражающиеся в разнообразных репликах, замечаниях, посредством которых регулируется ход игры – все это составные части ролевой игры. Дети при помощи игровых действий, соответствующих принятым ролям, выражают отношение между людьми.

Таким образом, игра является особым способом проникновения в недоступные для непосредственного участия детей сферы жизни и отношения взрослых, одной из форм подготовки детей к последующему участию в жизни общества.

Необходимо различать обще развивающее и узко дидактическое значение игры в развитии ребенка. Дидактическое значение сводится к приобретению новых представлений, навыков и умений. Обще развивающее значение игры проявляется в возникновении новых по своему содержанию мотивов деятельности, формировании некоторых общих механизмов познавательной деятельности и развитии произвольного поведения. Например, к концу дошкольного возраста возникает стремление стать взрослым, конкретным выражением которого является желание поступить в школу и начать выполнять серьезную общественно значимую деятельность.

Именно в игровой деятельности у дошкольника возникают основные психологические новообразования – ориентация на окружающих людей, умение оценивать свои действия и поступки с точки зрения их требований, развиваются личностные «механизмы» поведения – контроль и самоконтроль, оценка и самооценка.

В игре также развиваются детское воображение, способность оперировать символами и знаками, которые в обобщенном виде представляют или замещают реальные предметы и их отношения. Стремление к общественной оценке, развитое воображение и умение использовать символику служат основными моментами, характеризующими готовность ребенка к школе.

Все познавательные сведения и умения усваиваются дошкольниками в форме игры (через богатую серию дидактических игр). Учение в этот период еще не стало самостоятельным компонентом дошкольного воспитания.

Учебная деятельность как специальная деятельность человека по усвоению теоретических форм мышления или более сложной формы опыта людей становится ведущей в младшем школьном возрасте. Она становится главным содержанием жизни ребенка, хотя определенную часть опыта ребенок усваивает в игре, общении, в предметных действиях. Учебная деятельность формируется в результате постепенной перестройки игровой деятельности, в процессе которой существенно изменяются мотивы поведения ребенка, открываются новые источники развития его познавательных и нравственных сил.

По данным Л.И. Божович и других, учебная деятельность отличается от игры, прежде всего, своей мотивацией. Уже к концу дошкольного возраста игровые мотивы постепенно утрачивают для ребенка свою побудительную силу, и у ребенка возникает стремление к серьезной познавательной, общественно значимой деятельности. Однако социальный смысл учения открывается в процессе школьного обучения: дети постепенно начинают понимать, что не достижение каких-либо внешних результатов, а само совершенствование путем усвоения новых знаний и приемов, развития способностей, необходимых для будущей деятельности, является главным в учебной деятельности.

Формирование в процессе учебной деятельности новых мотивов и новых задач ведет к коренному изменению внутренней позиции ребенка, переход от позиции «практической» или «утилитарной» к позиции «теоретической» или «познавательной».

Структура учебной деятельности во многом отличается от структуры игры: она целенаправлена, результативна, обязательно, произвольна. Она служит предметом общественной оценки и поэтому определяет положение школьника среди окружающих, от чего зависит и его внутренняя позиция и его самочувствие.

В силу этих особенностей учебная деятельность становится той деятельностью, которой формируются основные психологические новообразования младшего школьного возраста: теоретические формы мышления, познавательные интересы, способность управлять своим поведением, чувство ответственности и многие другие качества ума и характера школьника, отличающего от детей дошкольного возраста.

Учебная деятельность, по мнению известного психолога В.В. Давыдова, является основой возникновения у младших школьников двух основных свойств психических процессов – их произвольности, а также возможности протекать «в уме», «про себя», что позволяет ребенку заранее планировать свою работу.

О ведущей деятельности подросткового возраста нет единого мнения. В 60-е годы выдвинуто два предположения. Согласно одному из них, ведущим типом деятельности у подростка является общение, предмет которого – другой человек, а содержание – построение взаимоотношений и взаимодействий с ним. Согласно второму, ведущим является общественно-полезная деятельность. Работы последних лет отдают предпочтение последнему. Так, В.В. Давыдов указывает, что «ведущей деятельностью подросткового возраста выступает общественно-полезная деятельность в любых её формах: производственно-трудовой, художественной, общественно-организационной, спортивной, учебной. Все формы общественно-полезной деятельности, а главное, свободный переход от одной формы к другой, являются основой построения разных видов общения» ( ).

Таким образом, общественно полезная деятельность, которая обеспечивает развертывание разнообразных форм общения, расширение общения в разных системах является ведущей деятельностью подросткового возраста. Именно эти деятельности наиболее полно отвечают социальной ситуации развития подростка и его внутренней позиции.

В старших классах школы, по мнению некоторых исследователей, на передний план вновь выступает учебная деятельность, но уже с профессиональным уклоном. Происходит, согласно В.В. Давыдову, как бы возвращение к учению, но не просто к усвоению основ отдельных наук, а возможных областей профессиональной деятельности (дифференциация учебных интересов, более углубленное занятие какими-то учебными предметами).

Однако многие отечественные психологи единодушны, что проблемы самоопределения, поиска цели и смысла своего существования впервые возникают как актуальные и поэтому начинают играть роль важнейших факторов психического развития в период ранней юности.

«Основным психологическим новообразованием старшего школьника, – пишет В.В. Давыдов, – является самосознание, т.е. рефлексия на собственный жизненный путь и на принятые общественные ценности».

По мнению Л.И. Божович, выбор дальнейшего жизненного пути, самоопределение, становятся для юношей и девушек тем центром жизненной ситуации, вокруг которого начинают вращаться и вся их деятельность, и все их интересы.

Ранняя юность – пора нравственного самоопределения. В эту пору мир идей начинается все более пристально сопоставляться с реальной жизнью, поведением других людей. Юноша как бы примеряет к себе то, о чем слышит, что видит вокруг: а как бы поступил я на его месте, смог бы, согласился бы и. т.д.

В пору юности – человек начинает сам сознательно строить свои идеалы. Вначале ставится вполне осознанная цель – найти свой идеал, а затем идет сложная внутренняя работа по созданию такого преднамеренного идеала. Переход к обобщенному идеалу – важнейший пункт для всего нравственного и психического развития личности в ранней юности. Лишь теперь принципы поведения из нестойких и подражательных полностью становятся внутренними и устойчивыми, образуя в своей совокупности единую, отчетливо создаваемую нравственную позицию – стержень личности. Теперь эта позиция сама все более властно строит и преобразовывает юношу или девушку, все более определяет главные направления их душевного развития, а вместе с тем и конкретные черты их облика. У юношей и девушек интеллектуальная деятельность приобретает личный характер, что связано с самоопределением и стремлением их к выработке своего мировоззрения. По словам Л.И. Божовича, у них «есть настоящая потребность составить обо всем окружающем свое собственное представление, утвердить свое личное миропонимание, мировоззрение»1. Все это дает основание говорить о том, что деятельность самоопределения становится ведущей в этом возрасте.

Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 9892; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Рекомендуемые страницы:

Источник

Лариса Кунавина

Влияние продуктивной деятельности на развитие личности ребенка-дошкольника

Влияние продуктивной деятельности на развитие личности ребенка

Составитель: Кунавина Л. Ю. ,

воспитатель МКДОУ «Детский сад № 9»

комбинированного вида

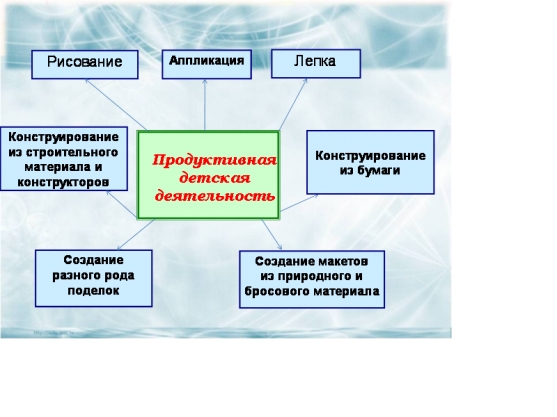

Продуктивная детская деятельность — деятельность ребенка с целью получения продукта (постройки, рисунка, аппликации, лепной поделки и т. п., обладающего определенными заданными качествами (Н. И. Ганошенко).

К продуктивным видам детской деятельности относятся конструирование, рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного и бросового материала.

Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка – дошкольника.

Продуктивная детская деятельность формируется в дошкольном возрасте и, наряду с игрой, имеет в этот период наибольшее значение для развития психики ребенка, т. к. необходимость создания продукта теснейшим образом связана с развитием его познавательных процессов, эмоционально – волевой сферы, умений и навыков, нравственным, эстетическим и физическим воспитанием дошкольников.

Эти действия развивают не только образные формы мышления, но и такие качества как целенаправленность, умение планировать свою деятельность, достигать некоторого результата.

Социально-личностному развитию ребенка способствует возможность проявления им созидательной активности, инициативности при создании рисунка, лепки, поделки, которые можно использовать самому или показать и подарить другим.

В процессе изобразительной деятельности и конструирования у детей формируется способность к целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведения.

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно влияет на развитие воображения, образного мышления, творческой активности ребенка.

Важно у детей воспитывать эстетическое отношение к окружающему, умение видеть и чувствовать прекрасное, развивать художественный вкус и творческие способности. Дошкольника привлекает все яркое, звучащее, движущееся. В этом влечении сочетаются и познавательные интересы, и эстетическое отношение к объекту, что проявляется как в оценочных явлениях, так и в деятельности детей.

Продуктивная деятельность играет большую роль в воспитании эстетических чувств дошкольника. Специфика занятий рисованием дает широкие возможности для познания прекрасного, для развития у детей эмоционально-эстетического отношения к действительности. Продуктивная деятельность показывает человеку мир реально существующей красоты, формирует его убеждения, влияет на поведение, содействует развитию творческих способностей детей, которое возможно лишь в процессе усвоения дошкольниками и практического применения ими знаний, умений и навыков.

Продуктивная деятельность тесно связана с решением задач нравственного воспитания. Эта связь осуществляется через содержание детских работ, закрепляющих определенное отношение к окружающей действительности, и воспитание у детей наблюдательности, активности, самостоятельности, умения выслушивать и выполнять задание, доводить начатую работу до конца.

В процессе изображения закрепляется отношение к изображаемому, так как ребенок переживает те чувства, которые испытывал при восприятии этого явлении. Поэтому большое влияние на формирование личности ребенка оказывает содержание работы.Богатый материал для эстетических и этических переживаний дает природа: яркие сочетания цветов, разнообразие форм, величавая красота многих явлений (гроза, морской прибой, метель и др.).

Занятия продуктивной деятельностью при правильной организации положительно влияют на физическое развитие ребенка, способствуют поднятию общего жизненного тонуса, созданию бодрого, жизнерадостного настроения. Во время занятий вырабатывается правильная учебная посадка, так как продуктивная деятельность почти всегда связана со статичным положением и определенной позой. Выполнение аппликативных изображений способствует развитию мускулатуры руки, координации движений.

В процессе систематических занятий конструированием, рисованием, лепкой, аппликацией развиваютсяпознавательные процессы:

– Уточняются и углубляются зрительные представления детей об окружающих предметах. Детский рисунок иногда говорит о неверном представлении ребенка о предмете, но по рисунку не всегда можно судить о правильности детских представлений. Замысел ребенка шире и богаче его изобразительных возможностей, так как развитие представлений опережает развитие изобразительных умений и навыков.

– В процессе продуктивной деятельности активно формируется зрительная память ребенка. Как известно, развитая память служит необходимым условием успешного познания действительности, поскольку благодаря процессам памяти происходит запоминание, узнавание, воспроизведение познаваемых предметов и явлений, закрепление прошлого опыта. Изобразительное творчество немыслимо без оперирования образами памяти и представлений ребенка, полученными непосредственно в процессе рисования. Конечной целью для дошкольника является такое знание предмета, которое давало бы возможность владеть умением совершенно свободно, изображать его по представлению.

– Развитие наглядно-образного мышления происходит в процессе обучения. Исследования Н. П. Сакулиной показали, что успешное овладение приемами изображения и создание выразительного образа требуют не только ясных представлений об отдельных предметах, но и установления связей внешнего вида предмета с его назначением в ряду предметов или явлений. Поэтому перед началом изображения дети решают умственные задачи на основе сформировавшихся у них понятий, а затем ищут способы реализации этой задачи.

– Основополагающим моментом в конструировании выступает аналитико-синтетическая деятельность по обследованию предметов. Она дает возможность установить структуру объекта и его частей, учесть логику их соединения. Так, башня, имеющая слишком узкое основание, рушится. На основе аналитико-синтетической деятельности ребенок планирует ход конструирования, создает замысел. Успешность реализации замысла во многом определяется умением дошкольника планировать и контролировать его ход.

– На занятиях по рисованию, лепке, аппликации и конструированию развивается речь детей: усваиваются названия форм, цветов и их оттенков, пространственных обозначений, обогащается словарь. Педагог привлекает детей к объяснению заданий, последовательности их выполнения. В процессе анализа работ, в конце занятия, дети рассказывают о своих рисунках, лепке, высказывают суждения о работах других детей.

В процессе систематических занятий конструированием и аппликацией у детей интенсивно развиваются сенсорные и умственные способности. Формирование представлений о предметах требует усвоение знаний об их свойствах и качествах, форме, цвете, величине, положении в пространстве.

В процессе конструирования дошкольники приобретают специальные знания, навыки и умения. Конструируя из строительного материала, они знакомятся

• с геометрическими объемными формами,

• получают представления о значении симметрии, равновесия, пропорций.

• При конструировании из бумаги уточняются знания детей о геометрических плоскостных фигурах,

• понятия о стороне, углах, центре.

• Ребята знакомятся с приемами видоизменения плоских форм путем сгибания, складывания, разрезания, склеивания бумаги, в результате чего появляется новая объемная форма.

В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные качества личности, как умственная активность, любознательность, самостоятельность, инициатива, которые являются основными компонентами творческой деятельности. Ребенок приучается быть активным в наблюдении, выполнении работы, проявлять самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе материалов, использовании разнообразных средств художественной выразительности.

Не менее важно воспитание в процессе продуктивной деятельности

целеустремленности в работе, умении довести ее до конца,

аккуратности,

умения работать в коллективе,

трудолюбия,

пытливости.

По мнению педагогов и психологов, овладение ребенком видами продуктивной деятельности – является показателем высокого уровня его общего развития и подготовки к обучению в школе. Продуктивные виды деятельности в значительной мере способствуют овладению математикой, трудовыми навыками, письмом.

Процессы письма и рисования имеют внешнее сходство: в обоих случаях это графическая деятельность с орудиями, оставляющими на бумаге следы в виде линий. При этом требуется определенное положение корпуса и рук, навык правильного держания карандаша, ручки. Обучение рисованию создает необходимые предпосылки для успешного овладения письмом

На занятиях продуктивной деятельностью дети приучаются аккуратно пользоваться материалом, содержать его в чистоте и порядке, использовать только необходимые материалы в определенной последовательности. Все эти моменты способствуют успешной учебной деятельности на всех уроках.

Вывод. Продуктивная деятельность является важным средством всестороннего развития детей. Обучение рисованию, лепке, аппликации, конструированию способствует умственному, нравственному, эстетическому и физическому воспитанию дошкольников.

Используемая литература:

1. Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду.

2. Давыдова Г. Н. Пластилинография.

3. ДороноваТ. Н. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности.

4. Дьяченко О. М. Развитие воображения дошкольника. – М.: РАО, 2000.- 197 с.

5. Мухина B.C. Изобразительная деятельность как форма усвоения социального опыта. – М., 2000.

6. Урунтаева Г. А.Дошкольная психология: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. — 5-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 336 с.

Источник