Влияние факторов среды на развитие нервной системы ребенка

Факторы влияющие на развитие нервной системы. Окружающая среда и нервная система ребенкаРезультаты исследований однояйцевых близнецов показали, что они чрезвычайно сходны (конкордантны) по показателям частоты дыхания, артериального давления, пульса. Значительно совпадают и сроки формирования таких двигательных актов, как держание головы, сидение, стояние, ходьба. Нередко отмечается отчетливое внутрисемейное сходство в общей организации моторики. Встречаются семейные случаи как моторной одаренности, так и двигательной неловкости, «моторной дебильности». Формирование функциональных систем, связанных с высшей нервной деятельностью, обусловлено в значительно большей степени условиями среды и воспитания. Специальные исследования показывают, что темпы становления зрительного, слухового восприятия, эмоциональных реакций, не говоря уже о речи, существенно зависят от социальной среды. Дети раннего возраста, находящиеся в условиях дефицита зрительно-слуховых раздражений, испытывающие недостаток в контактах со взрослыми, отстают в нервно-психическом развитии. Они отличаются эмоциональной вялостью, пассивностью, снижением познавательной активности. Наряду с этим наблюдаются двигательные стереотипы, нередко напоминающие акты мастурбации. Подобный синдром часта обозначается как псевдодебильность или госпитализм. Это отставание является временным, и при соответствующих воспитательных мероприятиях дети «наверстывают» упущенное.

Условия среды, понимаемые в широком смысле, могут оказывать существенное влияние не только на формирование высших корковых функций. Развитие ряда функциональных систем, четко детерминированных генетически, зависит от условий эмбрионального периода и влияния среды в первые месяцы жизни. Влияние на нервную систему плода физических и химических агентов, особенно промышленных продуктов и лекарственных препаратов, изучено недостаточно. Это обусловлено рядом трудностей. Эксперименты на людях, естественно, невозможны. Перенесенные же на человека данные, полученные на лабораторных животных, не всегда приемлемы, поскольку обнаружена видовая специфичность в реагировании на те или иные вещества. Более того отмечаются внутривидовые индивидуальные колебания в восприимчивости к воздействию тех или иных факторов. Эта индивидуальная особенность организма обусловлена генетически и зависит от нормы реакции. Вредоносный агент вызывает патологические изменения лишь в определенном числе случаев. Достижения фармакогенетики открывают перспективы в изучении причин индивидуальной вариабельности в реагировании на те или иные химические вещества, лекарственные препараты. Обнаружено, что генетически обусловленные изменения обмена приводят к неадекватным реакциям на введение определенных медикаментозных средств. Повреждающее действие физико-химических агентов на мозг плода зависит не только от токсических свойств агента и генетически предопределенных особенностей плода и матери, но и от периода эмбрионального развития. В различные фазы эмбриогенеза нервная система плода может по-разному реагировать на одни и те же вредоносные воздействия. Считается, что наиболее ответственным критическим периодом является 5-я неделя внутриутробного развития. Можно предположить, что наряду с глобальными критическими периодами развития плода в целом, существуют критические фазы развития для отдельных функциональных систем. Однако убедительных объяснений того, почему, например, при воздействии одинаковых вредоносных факторов в одном случае у ребенка обнаруживается врожденная атрофия зрительных нервов, а в другом — гиперкинетическая форма детского церебрального паралича, а в третьем — атонически-астатическая, до сих пор не найдено. Вопрос о критических периодах в формировании отдельных функциональных систем мозга подлежит дальнейшей разработке. Повреждающее воздействие различных средовых факторов на нервную систему плода не всегда проявляется к моменту рождения. В клинической практике нередко встречаются случаи, когда признаки отставания в нервно-психическом развитии обнаруживаются спустя несколько месяцев после рождения. Подобные явления можно объяснить тем, что признаки неполноценности той или иной функциональной системы выявляются лишь в определенном возрастном периоде, когда возникает необходимость в активном осуществлении данной функции. – Также рекомендуем “Стадийность развития нервной системы ребенка. Влияние среды на развитие нервной системы” Оглавление темы “Нервная система детей.”: |

Источник

Стадийность развития нервной системы ребенка. Влияние среды на развитие нервной системыАнализ раннего онтогенеза показывает, что становление функции нервной системы идет последоватено. Развитие нервной системы ребенка идет этапно ради достижения овладевания полнотой той или иной функции, во время которых осуществляется своеобразная закладка фундамента будущей функциональной системы. Так, для формирования способности к сидению необходимо хорошее удерживание головы, формирование цепных реакций с головы на туловище и с туловища на голову. В свою очередь уверенное удерживание головы возможно при своевременном угасании лабиринтных и шейных тонических рефлексов. В противном случае у ребенка в положении на животе будет доминировать тенденция к сгибанию головы и конечностей, что препятствует подниманию и удерживанию головы. Наблюдая ребенка 2—3 мес с аномальной тонической активностью, можно заранее предположить, что без коррекционных мероприятий его ожидает задержка моторного развития. Неспособность удерживать голову приводит к нарушениям в закладке предпосылок для усложнения двигательных актов: не формируются цепные реакции, зрительно-пространственная координация, контроль за положением туловища и т. д. Средовые факторы являются важным условием реализации генетической программы развития не только в эмбриональном периоде, но и на этапах постнатального онтогенеза. В этом смысле особый интерес представляют многочисленные исследования, посвященные модифицирующим влияниям среды на врожденные формы поведения. В наблюдениях над животными установлено, что разнообразные зрительные, слуховые, тактильные, температурные и так называемые социальные раздражители, воздействующие в первые часы и дни жизни, способны существенно влиять на поведенческие реакции в течение длительного времени после предъявления. В частности, обнаружен феномен, получивший название «импринтинга», или запечатлевания. Суть его состоит в том, что определенный раздражитель, предъявленный в первые часы или дни после рождения, прочно фиксируется в памяти и в дальнейшем способен устойчиво вызывать ту или иную реакцию, даже если он физиологически неадекватен. Наиболее отчетливо импринтинг обнаруживается у птиц.

Характерной особенностью запечатлевания является то, что оно возникает лишь в течение сравнительно короткого периода жизни — в первые часы, дни, реже месяцы. По истечении этого времени тот же раздражитель способен вызвать лишь ориентировочную реакцию. Наблюдения над млекопитающими показали, что у них явления импринтинга выражены менее отчетливо, чем у птиц, но критический период способности к запечатлеванию оказывается в ряде случаев более продолжительным. Можно допустить, что чем менее автоматизированным является поведение животного, тем менее у него выражена способность к запечатлеванию. В отношении новорожденных детей убедительных данных о существовании импринтинга пока не получено. В то же время изучение импринтинга позволило установить, что целый ряд средовых условий, воздействующих в ранний постнатальный период, способен значительно видоизменять реактивные системы, влиять на выработку поведенческих норм, хотя в этих случаях запечатлевания как такового не происходит. Весьма демонстративна серия экспериментов с ранней изоляцией детенышей обезьян от матери или от сверстников. Детеныши, изолированные от матери, оказывались впоследствии чрезмерно пугливыми, у них слабо был выражен исследовательский инстинкт. В случае ранней изоляции детенышей от сверстников наблюдалось нарушение форм «общественного» поведения: выросшие обезьяны занимали самые низкие ступени в иерархииобезьяннего сообщества, а в дальнейшем у них было слабо выражено сексуальное поведение. Разумеется, результаты подобных экспериментов можно переносить на человека с большой осторожностью. Каждый вид эволюционно «подогнан» к условиям раннего постнатального развития, поэтому повышенная или пониженная чувствительность к тем или иным влияниям среды не может быть одинаковой у представителей разных видов. Однако детальный анализ средовых влияний на ранний онтогенез ребенка необходим. В настоящее время точно установлено, что специфической потребностью грудного ребенка является постоянный контакт со взрослым. Уже на 3—4-м месяце лицо и голос человека начинают доминировать над другими зрительными и слуховыми раздражителями. Недостаток контакта со взрослыми отрицательно сказывается на нервно-психическом развитии ребенка. В таком же направлении действует сенсорный дефицит вообще — недостаток зрительных, слуховых, тактильных и комплексных обстановочных раздражителей, способных вызывать эмоциональные реакции. И наоборот, ранняя стимуляция чувствительных анализаторов способствует быстрому созреванию двигательной функции. Установлено, например, что систематическая нагрузка на вестибулярный анализатор в первые месяцы жизни способствует более раннему усвоению навыков сидения, стояния, ходьбы. Наряду с этим недостаточно выясненным является вопрос о способах и возможных пределах стимуляции развития отдельных функциональных систем. Если подобная стимуляция необходима в случаях отставания в развитии моторики, то остается неясным, приемлемо ли такое искусственное ускорение при нормальных темпах формирования двигательных функций. В настоящее время можно лишь с уверенностью сказать, что поскольку новорожденный ребенок обладает весьма ограниченным набором врожденных форм поведения, специальная организация средовых воздействий в умеренных пределах необходима. – Также рекомендуем “Развитие речи ребенка. Развитие речедвигательного и речеслухового анализатора” Оглавление темы “Нервная система детей.”: |

Источник

Нервная система ребенка. Развитие нервной системы ребенка.

Развитие нервной системы ребенка — сложный процесс, предопределяемый генетической программой развития и многообразными влияниями среды на плод и ребенка первых лет жизни.

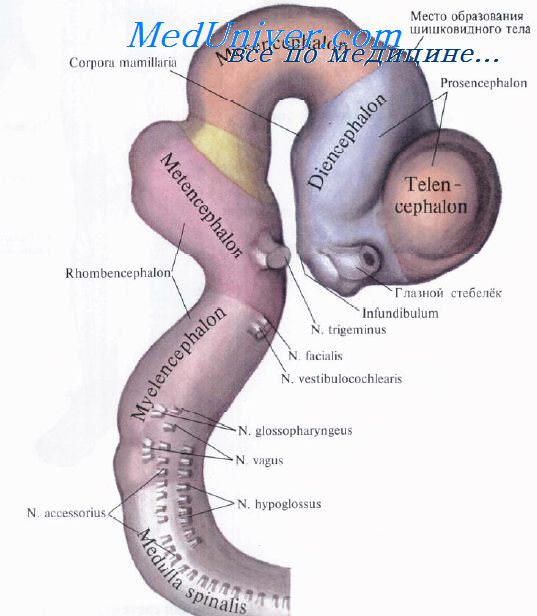

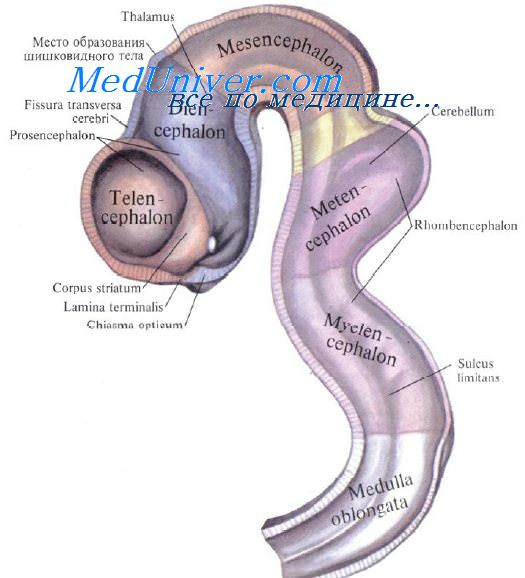

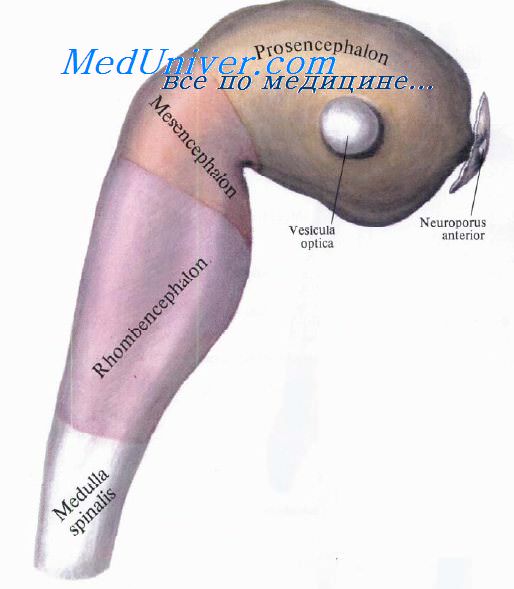

Внутриутробное и постнатальное развитие нервной системы ребенка обусловлено постепенным, поэтапным включением отделов головного мозга и их физиологическим объединением в функциональные системы, предназначенные для обеспечения жизненно важных функций.

Поэтапность созревания заключается в постепенном переходе от филогенетически древних уровней регуляции к эволюционно более молодым и совершенным уровням, от спинально-стволового и подкоркового уровня к кортикальному. По мере этого происходит усложнение нервной системы, ее функций, возрастает степень морфо-функциональной дифференциации нервных клеток.

Системогенез в общем физиологическом смысле означает поэтапное развитие функциональных систем, обеспечивающее выживание и адекватное приспособление к условиям окружающей среды. По принципу функциональных систем осуществляется вся деятельность нервной системы.

Координация функций основана на сообщении в управляющие центры о том, что делается на периферии. Эта «обратная афферентация» обеспечивает постоянное сличение действия с первоначально заданной программой. Постоянная сигнализация о результатах действия в функциональной системе происходит в первую очередь при участии кинестезии. Кинестезии — своеобразная обратная связь, по которой корковые центры управления осведомляются о выполнении тех приказов, которые посланы на периферию.

Без этой обратной связи стало бы невозможным накопление опыта, необходимого для координации функций.

Теория системогенеза дает возможность с новых методологических позиций на основе системного подхода изучить закономерности развития функций здорового и поврежденного мозга.

В историческом аспекте условием возникновения и совершенствования специфической для человека формы деятельности и общения явилось развитие дифференцированных двигательных реакций, в первую очередь развитие руки как органа труда, а также речи, которая явилась одним из условий формирования человеческой психики.

При этом элементы функциональной системы созревают одновременно, независимо от того, к каким «горизонтальным» уровням они принадлежат.

Различие темпов формирования отдельных функциональных систем приводит к неравномерности созревания их элементов — гетерохронии роста и развития. Подобная гетерохрония наблюдается в пределах каждого «горизонтального» уровня и даже в пределах одного нервного центра. Наряду со сформированными скоплениями клеток и проводящих путей обнаруживаются морфологически и функционально незрелые структуры. У новорожденных в пределах ядра и волокон лицевого нерва в первую очередь формируются участки ядра и волокна, которые иннервируют мышцы, обеспечивающие акт сосания.

Мотонейроны VIII шейного сегмента спинного мозга гораздо раньше обеспечиваются связями со стволом головного мозга, чем соседние спинальные сегменты. Это объясняется участием двигательных клеток VIII сегмента в обеспечении рефлекса схватывания, который срабатывает уже к моменту рождения.

Концепция системогенеза существенно дополнила представления о внутриутробном и постнатальном развитии нервной системы, позволила раскрыть сущность многообразных неврологических расстройств у детей раннего возраста. Подверглось пересмотру положение о том, что новорожденный представляет собой незрелое существо, «онтогенетический нуль». В соответствии с особенностями экологии человека новорожденный ребенок «вооружен» достаточным набором функциональных систем, обеспечивающих жизненно важные физиологические акты: дыхание, сердечную деятельность, сосание и т. д. При этом отмечается отчетливая координированность этих актов. Многие функциональные системы мозга оказываются сформированными задолго до рождения и тем самым обеспечивают жизнеспособность в случае преждевременных родов.

К моменту рождения, как правило, достигается минимальное обеспечение функции, усложняющееся в процессе взаимодействия со средой. Исследование безусловных рефлексов показало, что сосательный рефлекс у новорожденного вызывается лишь при непосредственном раздражении ротовой области. В дальнейшем рецепторная зона этого рефлекса расширяется. Положение ребенка под грудью, вид бутылочки с молоком и другие условные раздражители вызывают сосательные движения, открывание рта.

Гетерохрония развития функций мозга позволяет раскрыть сущность парциальных задержек развития. В клинической практике нередко наблюдаются изолированные задержки формирования тех или иных функций. Наиболее наглядным примером являются различные варианты отставания в двигательном или речевом развитии. Могут наблюдаться моторные алалии и дислалии, дисграфии и дислексии — изолированные задержки формирования центров письма или чтения, обусловленные недоразвитием корковых центров. Встречаются кроме того случаи так называемой моторной дебильности, при которой ребенок, обладая нормальным интеллектом, не в состоянии освоить обиходные двигательные акты: застегивание пуговиц, зашнуровывание ботинок и т. д. Выявление парциальных задержек развития позволяет более целенаправленно проводить коррекционные, лечебные и педагогические мероприятия.

– Также рекомендуем “Факторы влияющие на развитие нервной системы. Окружающая среда и нервная система ребенка”

Оглавление темы “Нервная система детей.”:

1. Нервная система ребенка. Развитие нервной системы ребенка

2. Факторы влияющие на развитие нервной системы. Окружающая среда и нервная система ребенка

3. Стадийность развития нервной системы ребенка. Влияние среды на развитие нервной системы

4. Развитие речи ребенка. Развитие речедвигательного и речеслухового анализатора

5. Принципы развития нервной системы. Принципы развития речи

6. Особенности нервной системы новорожденного. Трудности оценки нервной системы детей

7. Псевдопроцессуальность нервной системы. Оценка развития нервной системы

8. Исследование нервной системы у детей. Сбор анамнеза

9. Общий осмотр в неврологии. Форма черепа

10. Окружность черепа. Выражение лица ребенка

Источник

Анализ раннего онтогенеза показывает, что становление функции нервной системы идет последовательно. Развитие нервной системы ребенка идет этапно ради достижения овладевания полнотой той или иной функции, во время которых осуществляется своеобразная закладка фундамента будущей функциональной системы. Так, для формирования способности к сидению необходимо хорошее удерживание головы, формирование цепных реакций с головы на туловище и с туловища на голову. В свою очередь уверенное удерживание головы возможно при своевременном угасании лабиринтных и шейных тонических рефлексов.

В противном случае у ребенка в положении на животе будет доминировать тенденция к сгибанию головы и конечностей, что препятствует подниманию и удерживанию головы. Наблюдая ребенка 2—3 мес. с аномальной тонической активностью, можно заранее предположить, что без коррекционных мероприятий его ожидает задержка моторного развития. Неспособность удерживать голову приводит к нарушениям в закладке предпосылок для усложнения двигательных актов: не формируются цепные реакции, зрительно-пространственная координация, контроль за положением туловища и т. д.

Средовые факторы являются важным условием реализации генетической программы развития не только в эмбриональном периоде, но и на этапах постнатального онтогенеза. В этом смысле особый интерес представляют многочисленные исследования, посвященные модифицирующим влияниям среды на врожденные формы поведения. В наблюдениях над животными установлено, что разнообразные зрительные, слуховые, тактильные, температурные и так называемые социальные раздражители, воздействующие в первые часы и дни жизни, способны существенно влиять на поведенческие реакции в течение длительного времени после предъявления.

В частности, обнаружен феномен, получивший название «импринтинга», или запечатлевания. Суть его состоит в том, что определенный раздражитель, предъявленный в первые часы или дни после рождения, прочно фиксируется в памяти и в дальнейшем способен устойчиво вызывать ту или иную реакцию, даже если он физиологически неадекватен. Наиболее отчетливо импринтинг обнаруживается у птиц.

Развитие нервной системы ребенка

Характерной особенностью запечатлевания является то, что оно возникает лишь в течение сравнительно короткого периода жизни — в первые часы, дни, реже месяцы. По истечении этого времени тот же раздражитель способен вызвать лишь ориентировочную реакцию. Наблюдения над млекопитающими показали, что у них явления импринтинга выражены менее отчетливо, чем у птиц, но критический период способности к запечатлеванию оказывается в ряде случаев более продолжительным. Можно допустить, что чем менее автоматизированным является поведение животного, тем менее у него выражена способность к запечатлеванию. В отношении новорожденных детей убедительных данных о существовании импринтинга пока не получено.

В то же время изучение импринтинга позволило установить, что целый ряд средовых условий, воздействующих в ранний постнатальный период, способен значительно видоизменять реактивные системы, влиять на выработку поведенческих норм, хотя в этих случаях запечатлевания как такового не происходит.

Недостаток контакта со взрослыми отрицательно сказывается на нервно-психическом развитии ребенка. В таком же направлении действует сенсорный дефицит вообще — недостаток зрительных, слуховых, тактильных и комплексных обстановочных раздражителей, способных вызывать эмоциональные реакции.

И наоборот, ранняя стимуляция чувствительных анализаторов способствует быстрому созреванию двигательной функции. Установлено, например, что систематическая нагрузка на вестибулярный анализатор в первые месяцы жизни способствует более раннему усвоению навыков сидения, стояния, ходьбы.

Наряду с этим недостаточно выясненным является вопрос о способах и возможных пределах стимуляции развития отдельных функциональных систем. Если подобная стимуляция необходима в случаях отставания в развитии моторики, то остается неясным, приемлемо ли такое искусственное ускорение при нормальных темпах формирования двигательных функций. В настоящее время можно лишь с уверенностью сказать, что поскольку новорожденный ребенок обладает весьма ограниченным набором врожденных форм поведения, специальная организация средовых воздействий в умеренных пределах необходима.

Источник