Условия развития ребенка в онтогенезе

Психическое развитие ребенка в онтогенезе – Развитие ребенка представляет собой постоянный переход от одной возрастной ступени к другой, связанный с изменением личности ребенка.

Для самого ребенка окружающая действительность как бы разделена на две сферы: и . А поэтому деятельность ребенка происходит в двух системах: и .

Система в действительности является системой . Общественно выработанные способы действий с предметами не даны непосредственно как некоторые физические характеристики вещей. На них не написано общественное происхождение и способы действий с ними, средства их воспроизведения. Поэтому овладение вещью невозможно путем адаптации. Необходимым становится особый процесс усвоения ребенком общественных способов действий с каждой вещью, предметом. При усвоении общественно выработанных способов действий с предметами и происходит формирование ребенка как члена общества.

В системе взрослый выступает перед ребенком не только со стороны своих индивидуальных качеств, а как носитель определенных общественных по своей природе деятельностей, осуществляющий определенные задачи, вступающий при этом в разнообразные отношения с другими людьми и сам подчиняющийся определенным нормам. Но в самой деятельности взрослого человека внешне не указаны ее задачи и мотивы. Поэтому становится необходимым особый процесс усвоения задач и мотивов человеческой деятельности и тех норм отношений, в которые вступают люди в процессе ее осуществления.

В связи с тем что индивид на протяжении своей жизни входит не в одну референтную для него общность и ситуации успешной или неуспешной адаптации, индивидуализации и интеграции в социальной среде немалократно воспроизводятся, у него складывается достаточно устойчивая структура личности.

Процесс развития личности еще более усложняется в связи с тем, что социальная среда в действительности не является стабильной и индивид на своем жизненном пути оказывается последовательно и параллельно включен в общности, различающиеся по своим социально – психологическим характеристикам. Принятый и одной референтной группе, он оказывается отвергнутым в другой и т. д. Кроме того, сами референтные для него группы находятся обычно в процессе развития, к которому он может приспособиться только при условии собственного активного участия в нем.

Все это делает возможным утверждать, что личность формируется в группах, иерархически расположенных на ступенях онтогенеза, и характер развития личности задается уровнем развития группы, в которую личность включена и в которой она интегрирована. Наиболее благоприятные условия для деятельностного формирования ценных качеств личности создает группа высокого уровня развития – коллектив. Поэтому был прав А. С. Макаренко, который утверждал, что личность развивается в коллективе и через коллектив.

Периодизацию развития личности в онтогенезе, исходя из указанных критериев, можно представить в виде следующей модели.

Первые три периода образуют эпоху детства, для которой характерно доминирование процесса адаптации (Адап.) над процессом индивидуализации (Инд.). Для эпохи отрочества – периода среднего школьного возраста – характерно доминирование процесса индивидуализации над процессом адаптации. Для эпохи юности – периода старшего школьного возраста – характерно доминирование процесса интеграции (Инт.) над процессом индивидуализации (Инт.~>Инд.).

Социальное развитие личности в онтогенезе происходит по двум связанным линиям: социализации (овладение общественным опытом, его присвоение), и индивидуализации (приобретение самостоятельности, относительной автономности). Но личностью ребенок становится в результате осуществления самоуправления, когда он начинает организовывать свою собственную жизнь и определять так или иначе свое собственное развитие. На первых порах он осуществляет это с помощью взрослых, а затем самостоятельно.

В организуемой обществом деятельности – как предметно – практической, так и направленной на развитие взаимоотношений – создаются условия для развития человека как личности. На всех межвозрастных переходах исходным является новый уровень социального развития ребенка, который определяет тенденции усиления то одной, то другой стороны деятельности, социальной позиции личности.

Различаются два типа рубежей межуровневого социального развития личности ребенка – промежуточные и узловые.

Промежуточные рубежи между периодами онтогенеза (-1, 6, 15 лет) связаны с актуализацией предметно – практической стороны деятельности, в процессе которой ребенок осваивает социальный опыт, вырабатывает способы обращения с предметами, оценивает свои действия, утверждает позицию среди других. Узловые рубежи между этапами онтогенеза ( – 0, 3, 10, 17 лет) связаны с актуализацией деятельности по усвоению норм человеческих взаимоотношений, стремлением проявить себя, получить признание окружающих, занять в обществе соответствующее место.

Промежуточные и узловые рубежи возникают в процессе социального развития несколько раз, закономерно следуя один за другим, но они качественно разнятся на разных уровнях развития личности по объему и содержанию. Так, у годовалого ребенка означает появление понимания, что есть , а У шестилетнего – рассмотрение себя среди других, конкретных людей, стремление походить на других. Если у трехлетнего ребенка означает , то у десятилетнего уже происходит осознание общества как объективно существующей социальной организации, где его выступает наравне с другими.

К 3 годам ребенок завершает первый цикл знакомства ,с человеческим миром. С этого узлового рубежа начинается новый уровень социального развития, когда не только общество определяет отношения с ребенком, но и он, вычленив свое , начинает все более активно вступать в отношения с другими людьми, обществом. К б годам у ребенка появляется ориентация на общественные функции людей, нормы их поведения и смысл деятельности. Если у ребенка 5 лет еще отсутствует субъективное отношение к социальным ценностям, осознанное понимание их смысла (они находятся еще в узком кругу интимно – личностных отношений), то у шестилетних детей появляется уже более широкое понимание социальных связей, вырабатывается умение оценивать поведение детей и взрослых, осознание своей принадлежности к детскому коллективу.

У 6-9-летнего ребенка происходит появление теоретического отношения к действительности, произвольности психических процессов, внутреннего плана действий. Между 9 и 10 годами начинается третий уровень социального развития, когда ребенок не только осознает себя субъектом, но испытывает потребность реализовать себя как субъекта, вступить в широкий круг общественных отношений. От 9 лет к 10 годам возрастает количество детей, мотивирующих свою учебную деятельность чувством долга, и уменьшается количество детей, которым интересно, нравится учиться.

В 15 лет вычленяется новый промежуточный рубеж социального развития (). Если в первом полугодии 14-летнего подростка больше всего интересует самооценка и принятие его другими, то уже у 15-летнего основное место занимают вопросы развития способностей, выработки умений, интеллектуального развития. Если в 14 лет только для примерно пятой части подростков актуально стремление представить свое будущее, то в 15 лет в первом полугодии таких подростков уже более половины, а во втором полугодии это стремление проявляется у четырех подростков из пяти.

От 15 до 17 лет идет развитие абстрактного и логического мышления, рефлексии собственного жизненного пути, стремления к реализации себя.

Наиболее крупными ступенями социального развития личности от рождения до зрелости являются фазы ее становления: на первой (от 0 до 10 лет) – собственно детства – происходит становление личности на уровне еще неразвитого самосознания; на второй (от 10 до 17 лет) – фазе отрочества – происходит активное формирование самосознания, социальной позиции ответственного субъекта.

Развитие деятельности- основы развития личности – осуществляется как спиралевидный, постоянно насыщаемый процесс, каждый следующий момент которого снимает и содержит достижения предыдущих периодов, обеспечивая формирование новых образований.

Здесь были приведены наиболее распространенные варианты периодизации детского развития. Вообще периодизация может строиться на разных основаниях, хотя основные и кризисные периоды определяются разными авторами примерно одинаково.

Источник

Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ðåáåíêà â ðàííåì îíòîãåíåçå

Âîñïèòàòåëüíûå è îáó÷àþùèå âîçäåéñòâèÿ âçðîñëûõ îïðåäåëÿþò ðàçâèòèå îðãàíèçìà è ëè÷íîñòè ðåáåíêà, åãî ïîçíàâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü è ýìîöèîíàëüíî-ïîòðåáíîñòíóþ ñôåðó. Ïðèñóòñòâèå ìàòåðè èìååò îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ ðåáåíêà ñ ìîìåíòà ðîæäåíèÿ. Âàæíî âñå îùóùåíèå òåëà ìàòåðè, åå òåïëà, çâóê åå ãîëîñà, áèåíèå ñåðäöà, çàïàõ; íà îñíîâå ýòîãî ôîðìèðóåòñÿ ÷óâñòâî ðàííåé ïðèâÿçàííîñòè. Ðàçâèòèå ðåáåíêà â ìëàäåí÷åñêîì âîçðàñòå, íà÷èíàÿ ñ ïåðèîäà íîâîðîæäåííîñòè, âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ ñîçðåâàíèåì ñåíñîðíûõ ñèñòåì, îáåñïå÷èâàþùèõ êîíòàêòû ðåáåíêà è åãî âçàèìîäåéñòâèå ñ âíåøíèì ìèðîì. Íåäîñòàòî÷íîñòü ñåíñîðíûõ êîíòàêòîâ, èíòåíñèâíî ôîðìèðóþùèõñÿ â ìëàäåí÷åñêîì âîçðàñòå, ïðèâîäèò íå òîëüêî ê íåäîðàçâèòèþ ñåíñîðíûõ ïðîöåññîâ, íî è ê íàðóøåíèþ íåðâíî-ïñèõè÷åñêîãî ñòàòóñà ðåáåíêà. Õîðîøî èçâåñòåí «ñèíäðîì ãîñïèòàëèçìà», íàáëþäàåìûé ó ìëàäåíöåâ, ëèøåííûõ îáùåíèÿ ñ ðîäèòåëÿìè, è ïðåæäå âñåãî ñ ìàòåðüþ.  ïñèõîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ ïîêàçàíî, ÷òî âçàèìîäåéñòâèå ðåáåíêà ñ ìàòåðüþ íà 1-ì ãîäó æèçíè îñóùåñòâëÿåòñÿ â äâóõ ôîðìàõ.  ïåðâîì ïîëóãîäèè ýòî ñèòóàòèâíî-ëè÷íîñòíîå îáùåíèå, à ñî âòîðîãî ïîëóãîäèÿ â òå÷åíèå âñåãî ðàííåãî âîçðàñòà ñèòóàòèâíî-äåëîâîå. Ïðè ñèòóàòèâíî-ëè÷íîñòíîì îáùåíèè âçàèìîîòíîøåíèÿ âçðîñëîãî ñ ðåáåíêîì îïðåäåëÿþòñÿ åãî èíäèâèäóàëüíîé ýìîöèîíàëüíîñòüþ. Òåñíîå ýìîöèîíàëüíîå âçàèìîäåéñòâèå ìàòåðè è ðåáåíêà îáåñïå÷èâàåò ôîðìèðîâàíèå ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé. Óæå â ïåðâîì ïîëóãîäèè áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò ïîÿâëåíèå òàê íàçûâàåìîãî êîìïëåêñà îæèâëåíèÿ, êîòîðûé ïðîÿâëÿåòñÿ â âèäå áûñòðûõ äâèæåíèé, ó÷àùåíèÿ äûõàíèÿ, ãóëåíèÿ, óëûáêè.

êîíòåêñòå ìàòåðèíñêî-äåòñêèõ îòíîøåíèé áîëüøóþ ðîëü èãðàåò ýìîöèîíàëüíàÿ ñôåðà. Êîìïëåêñ îæèâëåíèÿ âîçíèêàåò ðàíüøå è ñèëüíåå âûðàæåí â îòâåò íà æèâûå ëèöà (ïðåæäå âñåãî, ëèöî ìàòåðè), ÷åì íà ïðåäìåòû. Åãî íàëè÷èå ñòèìóëèðóåò ðàçâèòèå ðåáåíêà. Îòäåëüíûå äåòàëè ëèöåâîãî èçîáðàæåíèÿ ñíà÷àëà çàìåíÿþò ñîáîé îáðàç, íî äîâîëüíî ñêîðî, íà 4-5-ì ìåñÿöå, íà÷èíàþò âûäåëÿòüñÿ åãî íàèáîëåå òèïè÷íûå ÷åðòû, äèôôåðåíöèðóåòñÿ âûðàæåíèå. Ôîðìèðóåòñÿ èíâàðèàíòíîñòü âîñïðèÿòèÿ ëèöà: ðåáåíîê âîñïðèíèìàåò íåäîâîëüíîå, ðàäîñòíîå, ñ èçìåíåííîé ïðè÷åñêîé ëèöî ìàòåðè èìåííî êàê åå ëèöî. Òàêàÿ ñòàáèëèçàöèÿ âîñïðèÿòèÿ ñîçäàåò îùóùåíèå çàùèòû è êîìôîðòà. Îêðóæàþùèå ëþäè íà÷èíàþò äèôôåðåíöèðîâàòüñÿ ïî ñòåïåíè çíàêîìñòâà, à íåçíàêîìûå ëèöà ìîãóò âûçûâàòü íåïðèÿòèå, ñòðàõ, èíîãäà àãðåññèþ.

Ïðåîáëàäàíèå ïîçèòèâíîé èëè íåãàòèâíîé ðåàêòèâíîñòè ìëàäåíöåâ ïåðâûõ ìåñÿöåâ æèçíè èìååò âàæíîå ïðîãíîñòè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. Ñâîéñòâåííàÿ íåêîòîðûì ìëàäåíöàì íåãàòèâíàÿ ðåàêòèâíîñòü (ðàçäðàæèòåëüíîñòü, âûðàæåííàÿ õàîòè÷åñêàÿ äâèãàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü, ñîïðîòèâëÿåìîñòü óñïîêîåíèþ, ñèëüíûé êðèê, çàäåðæêà ãóëåíèÿ) ïðèâîäèò ê ïðåîáëàäàíèþ îòðèöàòåëüíîé ýìîöèîíàëüíîé ðåàêòèâíîñòè â 9 ìåñ è ñîîòâåòñòâåííî ê òðóäíîñòÿì ïåðâè÷íîãî ñîñðåäîòî÷åíèÿ, ÷òî îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà ðàçâèòèè, ïîâåäåíèè è ïñèõèêå ðåáåíêà.  òî æå âðåìÿ ñòåïåíü âûðàæåííîñòè êîìïëåêñà îæèâëåíèÿ ïîëîæèòåëüíî êîððåëèðóåò ñî ñïîñîáíîñòüþ ê âíèìàíèþ è ñîñðåäîòî÷åíèþ â 23 ãîäà.  ýòîì æå âîçðàñòå âîçíèêàþò òðóäíîñòè ñîöèàëèçàöèè ïðè çàäåðæêå ïîÿâëåíèÿ ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé. Îòñóòñòâèå âçàèìîäåéñòâèÿ ðåáåíêà ñî âçðîñëûì, íåâîñòðåáîâàííîñòü êîìïëåêñà îæèâëåíèÿ (äåòè-ñèðîòû â äîìàõ ðåáåíêà) ïðèâîäèò ê åãî óãàñàíèþ, ÷òî ìîæåò èñêàçèòü íîðìàëüíîå ðàçâèòèå (ñèíäðîì ãîñïèòàëèçìà).

Âçðîñëûé çíàêîìèò ðåáåíêà ñ ïðåäìåòàìè îêðóæàþùåãî ìèðà, è ýòî ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ñèòóàòèâíî-äåëîâîãî îáùåíèÿ. Íà îñíîâå êîìïëåêñíîé ñåíñîðíîé èíòåãðàöèè çðèòåëüíî-ñëóõîâîãî è òàêòèëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðåäìåòîì â ñîçíàíèè ðåáåíêà ôîðìèðóåòñÿ åãî öåëîñòíûé îáðàç (èñõîäíûé êîìïîíåíò ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå è ðàçâèòèÿ ðå÷è).

Ñóùåñòâåííûì â èíòåëëåêòóàëüíîì ðàçâèòèè ðåáåíêà ÿâëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ñåíñîðíîé ôóíêöèè è ìîòîðèêè ðåáåíêà.

Îñîáóþ ðîëü èãðàåò ðàçâèòèå òîíêèõ äâèæåíèé ðóê, ñòèìóëèðóþùèõ íå òîëüêî ïðåäìåòíî-äåéñòâåííóþ ôóíêöèþ, íî è ðàçâèòèå ðå÷è.  ìëàäåí÷åñêîì è ðàííåì äåòñêîì âîçðàñòå ðåàëèçóþòñÿ äâå âàæíåéøèå ðå÷åâûå ôóíêöèè: íîìèíàòèâíàÿ, íà îñíîâå êîòîðîé ôîðìèðóþòñÿ âåðáàëüíûå ñèìâîëû ïðåäìåòîâ, è êîììóíèêàòèâíàÿ. Äëÿ ðàçâèòèÿ ýòèõ ôóíêöèé íåîáõîäèìî âçàèìîäåéñòâèå ðåáåíêà ñî âçðîñëûìè. Ïîä âëèÿíèåì âçðîñëîãî ôîðìèðóþòñÿ îñíîâíûå ýòàïû êîììóíèêàòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.

34 ìåñ, îáùàÿñü ñî âçðîñëûìè, ðåáåíîê ó÷èòñÿ óëûáàòüñÿ, ïîâîðà÷èâàòü ãîëîâó íà çâóê ÷åëîâå÷åñêîãî ãîëîñà.  6 ìåñ ðåáåíîê, ïîäðàæàÿ âçðîñëîìó, íà÷èíàåò èçäàâàòü çâóêè, íàïîìèíàþùèå ðå÷ü îêðóæàþùèõ, ñîäåðæàùèå ýëåìåíòû äàííîé ÿçûêîâîé ñðåäû ãóëåíèå ïåðåõîäèò â æåñò.  8 ìåñ ðåáåíîê àêòèâíî ðåàãèðóåò íà ðå÷ü âçðîñëîãî è ïîâòîðÿåò îòäåëüíûå ñëîãè.  12 ìåñ ðåáåíîê ïîíèìàåò ðå÷ü âçðîñëîãî, ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ ðåãóëÿöèè åãî ïîâåäåíèÿ.

Источник

Раздел ЕГЭ: 3.3. Онтогенез и присущие ему закономерности. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Причины нарушения развития организмов

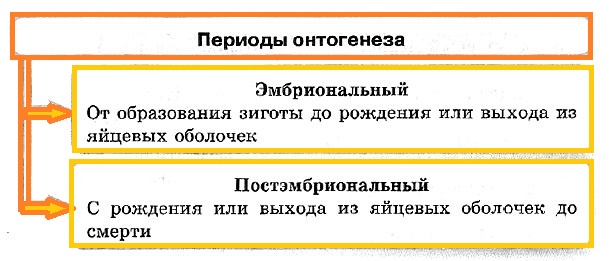

Онтогенез (индивидуальное развитие) включает весь период жизни особи от зиготы до смерти. Различают два периода: эмбриональный и постэмбриональный.

Эмбриональный период

Эмбриональный период (зародышевое развитие) — период онтогенеза от образования зиготы в процессе оплодотворения до рождения или выхода из яйцевых оболочек.

Этапы эмбрионального периода

В процессе дробления зигота многократно делится, при этом размеры дочерних клеток-бластомеров становятся всё меньше, так как после деления они не растут. В результате дробления образуется однослойный многоклеточный зародыш — бластула. Он напоминает полый шар с эпителиальной стенкой (бластодермой) и центральной полостью (бластоцелью, или первичной полостью тела), которая заполнена жидкостью.

После дробления наступает процесс гаструляции, который характеризуется перемещением части клеточного материала с поверхности внутрь, на места будущих органов. В результате образуется гаструла. Гаструла — чашевидный зародыш, состоящий из двух слоёв (зародышевые листки): наружный (эктодерма) и внутренний (энтодерма). На этой стадии заканчивается развитие низших животных. Нейрула — стадия закладывания внутренних органов (полости первичной кишки, нервной пластинки, хорды в случае хордовых животных). На этом этапе происходит образование третьего зародышевого листка — мезодермы, которая формируется в виде карманов — целом (вторичная полость тела).

Органогенез — дифференцировка клеток каждого зародышевого листка. В процессе органогенеза образуются ткани и органы.

Из эктодермы формируются нервная система, органы чувств, эпителий кожи с его железами и производными структурами (волосы, перья, когти и др.), эмаль зубов. Производными мезодермы являются все виды соединительной и мышечная ткани, кровеносная, выделительная и половая системы. Из энтодермы образуются эпителий средней кишки и его придаточные железы (печень, поджелудочная железа), жабры и их производные — лёгкие, плавательный пузырь и др., а также щитовидная железа.

Органогенез у хордовых связан возникновением комплекса осевых органов: нервной трубки, хорды и кишечника — и дальнейшей их дифференцировкой.

Постэмбриональный период

Постэмбриональный период развития начинается рождением или выходом из яйцевых оболочек и заканчивается смертью организма.

Постэмбриональное развитие начинается с выхода новой особи из яйцевых оболочек или (при живорождении) из организма матери. Оно подразделяется на три периода — ювенильный, пубертатный и период старения.

Этапы постэмбрионального периода

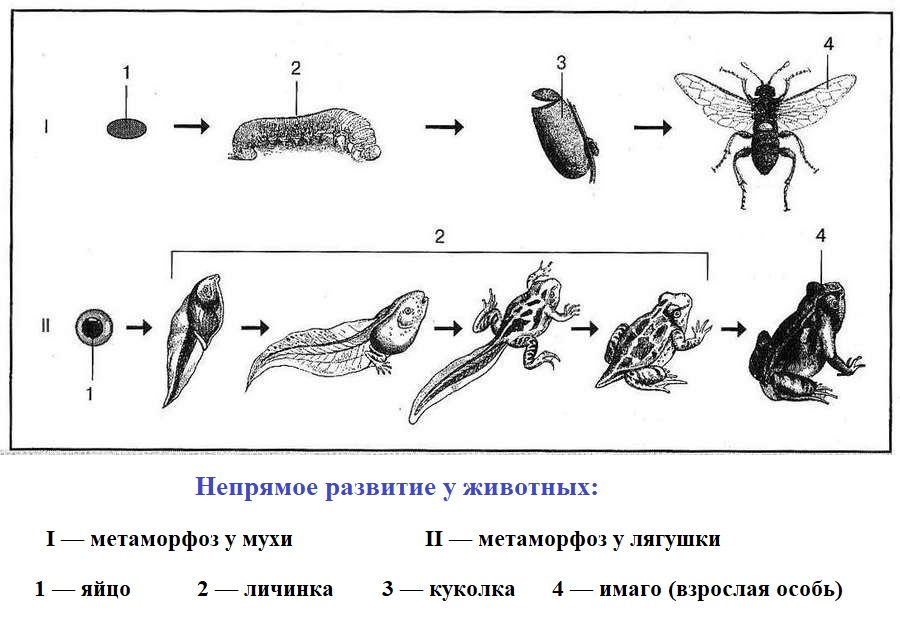

1) Ювенильный, продолжается до окончания полового созревания. Развитие организма в этот период может протекать по двум различным путям. Прямое развитие происходит, если из яйца или из организма матери выходит особь, похожая на взрослую, но меньшая по размерам и с несформированной половой системой. Другой тип развития называется непрямым и проходит с метаморфозом. Ювенильный период практически всегда сопровождается ростом организма. С одной стороны, процесс роста запрограммирован генетически, а с другой — зависит от условий существования. У человека рост контролируется целым рядом гормонов, выделяемых гипоталамусом, гипофизом, щитовидной и половыми железами.

2) Пубертатный (т. е. период зрелости). У большинства позвоночных животных он занимает, как правило, большую часть жизни.

3) Старение — это общебиологическая закономерность, свойственная живым организмам. В определенном для каждого вида возрасте в организме начинаются изменения, снижающие возможности этого организма к приспособлению к изменяющимся условиям существования.

Смерть — это прекращение жизнедеятельности организма. Однако смерть необходима для эволюционного процесса. Без смерти не происходила бы смена поколений — одна из основных движущих сил эволюции.

Процесс старения запрограммирован генетически, однако до сих пор не создано единой теории, объясняющей старение. Одни исследователи считают, что старение является следствием работы группы генов, которая осуществляет некую «программу старения». Эту точку зрения подтверждает существование редчайшего заболевания человека — прогерии. У ребенка, больного прогерией, проявляются явные, нарастающие признаки старости, и в 10—12 лет он выглядит как очень пожилой человек.

Типы постэмбрионального развития

- Прямое: появившийся на свет организм имеет все основные органы, свойственные взрослому, и в дальнейшем происходит только его рост и половое созревание (рептилии, птицы, млекопитающие).

- Непрямое: эмбриональное развитие приводит к образованию личинки, отличающейся по ряду анатомических и морфологических признаков от взрослой особи (имаго у насекомых), часто ведёт иной образ жизни (лягушки, некоторые насекомые, черви).

Типы роста

- Ограниченный (закрытый): происходит в определённые периоды онтогенеза, в основном до полового созревания (насекомые, птицы, млекопитающие).

- Неограниченный (открытый): продолжается в течение всего онтогенеза, вплоть до смерти (моллюски, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся).

Это конспект для 10-11 классов по теме «Онтогенез (индивидуальное развитие)». Выберите дальнейшее действие:

- Вернуться к Списку конспектов по Биологии.

- Найти конспект в Кодификаторе ЕГЭ по биологии

Источник