Стабильный период психического развития ребенка

На всем протяжении развития детской (а также возрастной) психологии известно множество вариантов периодизаций детского психического развития. Все они строились согласно различным критериям.

Виды периодизаций развития ребенка

Периодизации могут классифицироваться по одному внешнему критерию, связанному с процессом психического развития ребенка. В качестве примера подобного часто приводят периодизацию Р. Заззо, которая основывается на ступенях системы воспитания и обучения детей. В ней выделяют следующие стадии развития:

- раннего возраста (до 3 лет) — ее основой является семейное воспитание;

- дошкольного возраста (от 3 до 6 лет) — основным содержанием этой стадии является воспитание не только в семье, но и в дошкольном учреждении;

- начального школьного образования (от 6 до 12 лет) — основным содержанием здесь является приобретение основных для начальной школы интеллектуальных навыков;

- обучения в средней школе (от 12 до 16 лет) — ее содержанием является получение общего образования;

- высшего (университетского) образования — наступает после достижения ребенком 16 лет.

Помимо такого варианта периодизации могут формироваться по одному внутреннему критерию — они строятся на основе одной из сторон развития ребенка. Хорошо иллюстрирует это периодизация П. П. Блонского, которая основывается на таком физиологическом признаке, как появление и смена зубов. В ней выделяют следующие стадии детства:

- беззубое (от 8 месяцев до 2-2,5 лет) — то есть до прорезывания всех молочных зубов;

- молочнозубое (примерно до 6,5 лет) — соответственно до начала смены зубов;

- постояннозубое — вплоть до появления зубов мудрости.

Также были созданы периодизации по нескольким существенным признакам развития (иначе — комплексным возрастным критериям). К ним относятся периодизации Выготского Л. С., Слободчикова В. И., Эльконина Д. Б. и прочих им подобных.

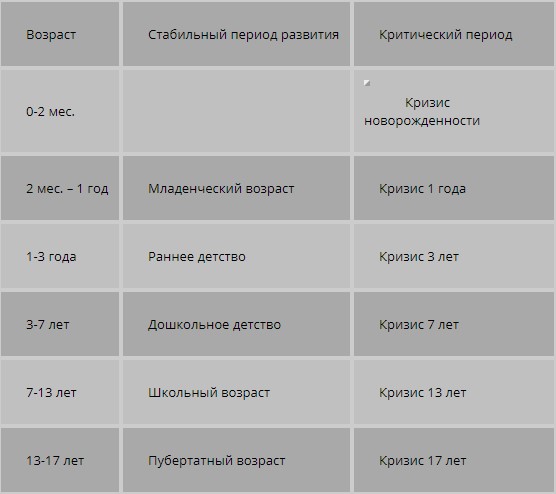

Л. С. Выготский предполагал, что развитие ребенка — это непрерывный переход от одного возрастного этапа к другому, связанный с изменением и построением личности. Он выполняется посредством возрастных кризисов, которые вызываются расхождениями между новыми потребностями ребенка и старыми условиями их удовлетворения. Каждый переход к новому такому периоду предшествует возникновению неудовлетворенности ребенка занимаемым им местом в обществе и желания изменить свое текущее положение. Периоды стабильного/кризисного развития согласно этой возрастной периодизации таблицей представлены на рисунке ниже:

Рисунок 1. Возрастная периодизация психического развития по Л. С. Выготскому

Периодизация психического развития Д. Б. Эльконина

Д. Б. Эльконин (годы жизни 1904-1984) развил теории Л. С. Выготского и положил следующие критерии в основу собственной периодизации:

- социальная ситуация развития;

- ведущая деятельность;

- новообразования личности;

- характер течения возрастного кризиса.

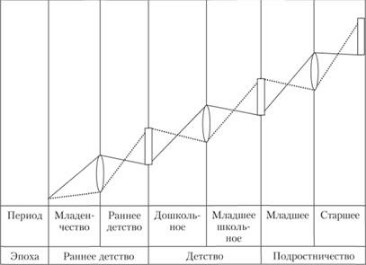

Согласно его мнению ребенка, следует рассматривать в форме целостной личности, активно изучающей окружающий мир, состоящий из мира предметов и человеческих взаимоотношений. Окружающий мир познается ребенком в двух системах: «ребенок-вещь» и «ребенок-взрослый». Эти системы осваиваются им через различные деятельности, подразделяемые на две группы. Первая группа включает в себя деятельности, позволяющие усваивать нормы человеческих отношений (главным образом в них осуществляется развитие мотивационно-потребностной сферы). Вторая группа включает в себя ведущие деятельности, которые способствуют формированию выработанных социумом способов действий с предметами (развитие интеллектуально-познавательной сферы).

Замечание 1

Обе линии развития составляют единый процесс психического развития, но на любом возрастном этапе доминирует только одна из них.

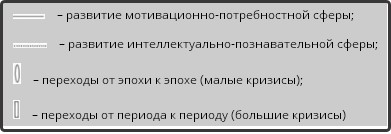

Наглядно эта периодизация представлена на следующей схеме:

Рисунок 2. Периодизация психического развития по Д. Б. Эльконину

Рисунок 3. Расшифровка значений периодизации Д. Б. Эльконина

Периоды/стадии развития детей Д. Б. Эльконин разделял по следующей схеме.

- Раннее детство. Этот этап включает в себя 2 стадии. Первой стадией является младенчество, начинается она с кризиса новорожденности. Ведущей деятельностью младенчества является общение со взрослыми, что ведет к преимущественному развитию мотивационно-потребностной сферы. Следующей стадией является ранний возраст, который начинается с кризиса первого года жизни. На всем его протяжении ведущей деятельностью является предметно-манипулятивная сфера, а также в нем доминирует интеллектуально-познавательная линия развития.

- Детство. Этот этап начинается с кризиса 3 лет, который знаменует собой начало дошкольного возраста. В это время ведущей деятельностью становится игровая деятельность, а также развитие мотивационно-потребностной личностной сферы. Следующая стадия начинается кризисом 6-7 лет. Это начальный этап младшего школьного возраста. Ведущей деятельностью на это время становится учебная, интеллектуально-познавательная сфера вновь доминирует;

- Отрочество. Этот этап также делится на две стадии. Первой стадией является подростковый возраст, который начинается с кризиса 11-12 лет. В этот период ведущей деятельностью становится общение со сверстниками, преимущественное развитие вновь переходит к мотивационно-потребностной личностной сфере. Вторая стадия — это ранняя юность, она берет начало от кризиса 15 лет. Ведущая деятельность на этот период — учебно-профессиональная, доминирующая линия развития — интеллектуально-познавательная.

Д. Б. Эльконин считал, что в каждой точке своего развития ребенок имеет расхождения между усвоенным в прежних отношениях «человек-человек» и усвоенным из системы «человек-предмет». Тот момент, когда подобное расхождение оказывается в своей высшей точке и является кризисом, после которого идет развитие стороны, отстающей в прошлый период. Такие кризисы делятся на кризисы отношений «человек-человек» (3 и 13 лет) и кризисы личности/самосознания (1, 7 и 17 лет).

Современные периодизации психического развития ребенка

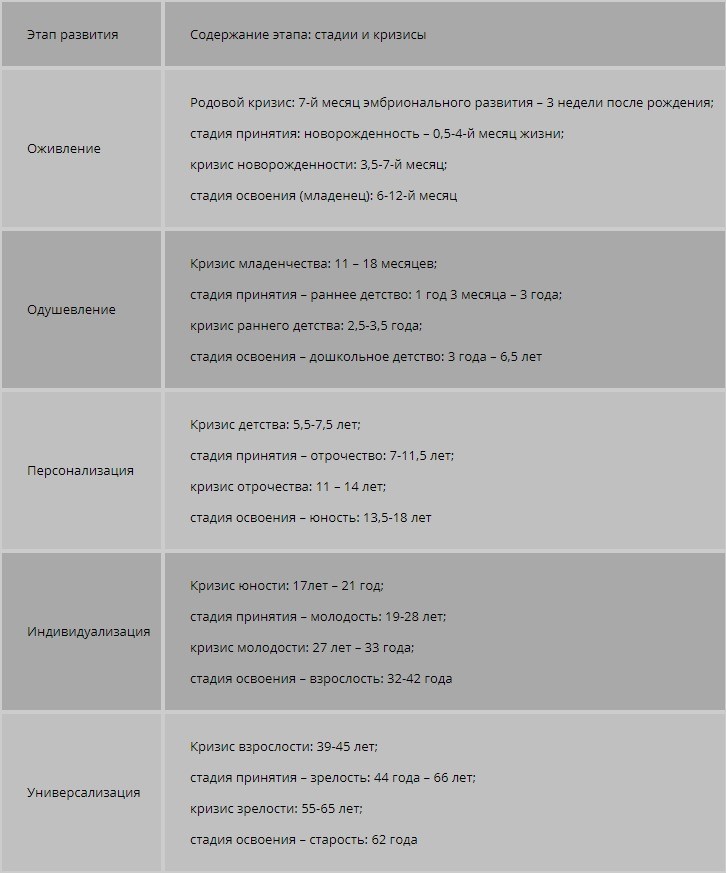

Из таких периодизаций выделяется периодизация В. И. Слободчикова, разработанная в 80-е годы прошлого века. Ее базисом является понятие «событийной общности», которая охватывает такие стороны развития, как его объект и источник. Внутри такой общности формируются те человеческие способности, которые позволяют личности включаться в разные социальные группы и приобщаться к конкретным формам культуры, а еще выходить из групп социума, проявлять собственную индивидуальность/самобытность и производить новые формы. Идея событийной общности основывается на фундаментальном положении об интерпсихическом этапе развития любой высшей функции психики, которое было сформулировано Л. С. Выготским. Такая периодизация представляет собой конкретную карту людских общностей, только внутри которых могут достигаться разные уровни развития всех функций психики, которые необходимы для существования внутри групп социума, их изменения и создания новых.

В. И. Слободчиков предложил схему, именуемую «матрицей возраста» — в ней каждая ступень представляет собой относительно завершенный цикл развития психики. В ней имеется горизонтальная периодическая последовательность (становление/реализация) психического развития.

Рисунок 4. Периодизация психического развития по В. И. Слободчикову

Периодизация развития психики является довольно обширной темой, вызывающей большой интерес. И в настоящее время в этой сфере продолжаются исследовательские работы.

Источник

По одной из наиболее авторитетных классификаций, принадлежащей Л.Выготскому, периодизация психического развития ребенка происходит на основе ведущей деятельности. Что это значит?

Ведущая деятельность на определенном этапе является смыслообразующей. В ее контексте складываются отношения со взрослыми и со сверстниками. Осваивая ведущую деятельность, ребенок приобретает новые навыки и способности, которые называются «новообразования возраста» – например, умение говорить, умение ходить.

На каждом из этапов психического развития ведущая деятельность имеет решающее значение. При этом другие виды деятельности не исчезают. Они есть, но существуют как бы параллельно и не являются главными для психического развития. Например, игра является ведущей деятельностью дошкольников. Но она не исчезает у школьников, хотя уже и не является ведущей деятельностью.

Ребенок развивается неравномерно. Есть периоды относительно спокойные, или стабильные, а есть так называемые критические.

Критические периоды

Кризисы открыты эмпирическим путем, причем, не по очереди, а в случайном порядке: 7, 3, 13, 1, 0. Во время критических периодов ребенок за очень короткий срок меняется весь в целом, в основных чертах личности. Это революционное, бурное, стремительное течение событий как по темпу, так и по смыслу совершающихся перемен. Для критических периодов характерны следующие особенности:

Границы, отделяющие начало и конец кризиса от смежных периодов, крайне неотчетливы. Кризис возникает незаметно, очень трудно определить момент его наступления и окончания. Резкое обострение (кульминация) наблюдается в середине кризиса. В это время кризис достигает апогея.

Трудновоспитуемость детей в критические периоды в свое время послужила отправной точкой их эмпирического изучения. Наблюдается строптивость, падение успеваемости и работоспособности, возрастание количества конфликтов с окружающими. Внутренняя жизнь ребенка в это время связана с мучительными переживаниями.

Негативный характер развития. Отмечено, что во время кризисов, в отличие от стабильных периодов, совершается скорее разрушительная, нежели созидательная работа. Ребенок не столько приобретает, сколько теряет из приобретенного прежде. Однако возникновение нового в развитии непременно означает отмирание старого. Одновременно в критические периоды наблюдаются и конструктивные процессы развития.

Новообразования критических периодов носят переходный характер, то есть они не сохраняются в том виде, в котором возникают, например, автономная речь у годовалых детей (см. ниже).

Стабильные периоды

Во время стабильных периодов ребенок накапливает количественные изменения, а не качественные, как во время критических. Эти изменения накапливаются медленно и незаметно.

За время развития ребенка критические и стабильные периоды чередуются.

Сензитивные периоды

В отдельные периоды воздействия ребенок наиболее чувствителен к определенным воздействиям, к развитию определенных способностей. Сензитивные периоды связаны, во-первых, с ведущей деятельностью, во-вторых, с актуализацией в каждом возрасте тех или иных базальных потребностей.

Границы сензитивных периодов не бывают точными: они могут быть смещены на несколько месяцев. И тем не менее, сензитивные периоды крайне важно использовать для обучения ребенка – именно в этот отрезок времени он наиболее легко способен освоить новые навыки.

Зона ближайшего развития

Взаимодействие ребенка с социальной средой является не фактором, а источником развития. Иначе говоря, все, чему научится ребенок, должны дать ему окружающие его люди. Важно при этом, чтобы обучение (в самом широком смысле) шло с опережением. У ребенка есть некий уровень актуального развития (например, он может решить задачу самостоятельно, без помощи взрослого) и уровень потенциального развития, то есть в сотрудничестве со взрослым.

Зона ближайшего развития – это то, на что ребенок способен, но не умеет без помощи взрослых. Все обучение строится на принципе учета зоны ближайшего развития, с опережением актуального развития.

Источник

Возрастное развитие – сложный процесс, который приводит к изменению всей личности ребенка на каждом возрастном этапе. Для Л.С. Выготского развитие — это прежде всего возникновение нового. Стадии развития характеризуются возрастными новообразованиями, т.е. качествами или свойствами, которых не было раньше в готовом виде. Но новое «не падает с неба», как писал Л.С. Выготский, оно появляется закономерно, подготовленное всем ходом предшествующего развития.

Источником развития – социальная среда. Среда становится совершенно иной, когда ребенок переходит от одной возрастной ситуации к следующей. Л.С. Выготский ввел понятие «социальная ситуация развития» — специфическое для каждого возраста отношение между ребенком и социальной средой. Взаимодействие ребенка со своим социальным окружением приводит к возникновению возрастных новообразований.

Как ребенок взаимодействует со средой? Л.С. Выготский выделяет две единицы анализа социальной ситуации развития — деятельность и переживание. Существует внутренний планпереживаний. Одну и ту же ситуацию в семье по-разному переживают разные дети, даже дети одного возраста — близнецы.Один и тот же ребенок, развиваясь, переходя от одного возраста к другому, будет по-новому переживать ту же самую семейную ситуацию.

Социальная ситуация развития меняется в самом начале возрастного периода. К концу периода появляются новообразования, среди которых особое место занимает центральное новообразование, имеющее наибольшее значение для развития на следующей стадии.

Л.С. Выготский рассмотрел динамику переходов от одного возраста к другому. На разных этапах изменения в детской психике могут происходить медленно и постепенно, а могут — быстро и резко. Соответственно выделяются стабильные и кризисные стадии развития. Для стабильного периода характерно плавное течение процесса развития, без резких сдвигов и перемен в личности ребенка. Незначительные, минимальные изменения, происходящие на протяжении длительного времени, обычно незаметны для окружающих. Но они накапливаются и в конце периода дают качественный скачок в развитии: появляются возрастные новообразования. Только сравнив начало и конец стабильного периода, можно представить себе тот огромный путь, который прошел ребенок в своем развитии.

Стабильные периоды составляют большую часть детства. Они длятся, как правило, по нескольку лет. И возрастные новообразования, появляющиеся медленно и долго, оказываются устойчивыми, фиксируются в структуре личности.

Кроме стабильных, существуют кризисные периоды развития. В возрастной психологии нет единого мнения по поводу кризисов, их места и роли в психическом развитии ребенка. Часть психологов считают, что для гармоничного развития ребенка не должно быть места кризисам.

Л.С. Выготский придавал кризисам большое значение и рассматривал чередование стабильных и кризисных периодов как закон детского развития.

Кризисы длятся недолго, несколько месяцев, при неблагоприятном стечении обстоятельств растягиваясь до года или даже двух лет. Это краткие, но бурные стадии, в течение которых происходят значительные сдвиги в развитии, и ребенок резко меняется во многих своих чертах. Развитие может принять в это время катастрофический характер.

Кризис начинается и завершается незаметно, его границы размыты, неотчетливы. Обострение наступает в середине периода. Для окружающих ребенка людей оно связано с изменением поведения, появлением «трудновоспитуемости», как пишет Л.С. Выготский. Ребенок выходит из-под контроля взрослых, и те меры педагогического воздействия, которые раньше имели успех, теперь перестают действовать. Аффективные вспышки, капризы, более или менее острые конфликты с близкими — типичная картина кризиса, характерная для многих детей. У школьников падает работоспособность, ослабляется интерес к занятиям, снижается успеваемость, иногда возникают мучительные переживания, внутренние конфликты.

Однако у разных детей кризисные периоды проходят по-разному. Поведение одного становится труднопереносимым, а второй почти не меняется, так же тих и послушен. Индивидуальных различий во время кризисов гораздо больше, чем в стабильные периоды. И все же в любом случае изменения есть даже во внешнем плане. Чтобы их заметить, нужно сравнить ребенка не с ровесником, тяжело переживающим кризис, а с ним самим — таким, каким он был раньше. Каждый ребенок испытывает трудности в общении с окружающими, у каждого снижается темп продвижения в учебной работе.

Главные изменения, происходящие во время кризиса, — внутренние. Развитие приобретает негативный характер. Что это значит? На первый план выдвигаются инволюционные процессы: распадается, исчезает то, что образовалось на предыдущей стадии. Ребенок теряет интересы, еще вчера направлявшие всю его деятельность, отказывается от прежних ценностей и форм отношений. Но наряду с потерями создается и что-то новое. Новообразования, возникшие в бурный, непродолжительный период, оказываются неустойчивыми и в следующем стабильном периоде трансформируются, поглощаются другими новообразованиями, растворяются в них и, таким образом, отмирают.

В кризисные периоды обостряются основные противоречия: с одной стороны, между возросшими потребностями ребенка и его все еще ограниченными возможностями, с другой — между новыми потребностями ребенка и сложившимися ранее отношениями со взрослыми. Сейчас эти и некоторые другие противоречия часто рассматриваются как движущие силы психического развития.

Кризисные и стабильные периоды развития чередуются. Поэтому возрастная периодизация Л.С. Выготского имеет следующий вид:

кризис новорожденности— младенческий возраст (2 месяца – 1 год)

кризис 1 года

раннее детство (1—3 года)

кризис 3 лет

дошкольный возраст (3—7 лет)

кризис 7 лет

школьный возраст (7— 13 лет)

кризис 13 лет

пубертатный возраст (13—17 лет)

кризис 17 лет

Для успешного прохождения кризиса у ребенка, родителям необходимо проявлять терпение, принятие ребенка, овладеть техниками конструктивного общения, которые помогут выстроить общение на доверительных отношениях.

Текст данной публикации скопирован из Интернета или других открытых источников.

Источник

ТОП 10:

Hеpавномерность и стадиальность – основные закономерности развития детской психики. В отечественной психологии впервые вопрос о существовании стабильных и критических периодов был поставлен П.П.Блонским в 20-е годы. Позже изучению кризисов развития были посвящены работы Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, Л.И.Божович и др.

В результате исследований и наблюдений за развитием детей было установлено, что возрастные изменения психики могут проходить резко, критически, либо постепенно, литически. В целом психическое развитие ребенка представляет собой закономерное чередование стабильных и критических периодов.

В стабильные периоды развитие ребенка имеет относительно медленный, поступательный, эволюционный характер. Они охватывают достаточно продолжительный период времени в несколько лет. Изменения в психике ребенка происходят плавно, за счет накопления незначительных достижений, и внешне часто незаметны. Только при сравнении ребенка в начале и в конце стабильного возраста отчетливо наблюдаются те перемены, которые произошли в его психике в этот период. В относительно устойчивые стабильные возрасты, отмечал Л.С. Выготский, “развитие совершается главным образом за счет микроскопических изменений личности ребенка, которые, накапливаясь до известного предела, затем скачкообразно обнаруживаются в виде какого-либо возрастного новообразования” (4. С. 249).

Используя возрастную периодизацию Л.С. Выготского с учетом современных представлений о границах возрастов, можно выделить следующие стабильные периоды в детском развитии:

| младенческий возраст (2 мес.-1 год) раннее детство (1-3 года) дошкольный возраст (3-7 лет) | младший школьный возраст (7-11 лет) подростковый возраст (11-15 лет) старший школьный возраст (15-17 лет) |

Критические (переходные) периоды по своим внешним проявлениям и значимости для психического развития в целом существенно отличаются от стабильных возрастов. Кризисы занимают относительно короткое время: несколько месяцев, год, редко – два года. В это время происходят резкие , фундаментальные изменения в психике ребенка. Развитие в кризисные периоды носит бурный, стремительный , «революционный» характер, при этом в очень короткий срок ребенок меняется весь в целом. По мнению Л.С.Выготского, критические периоды следует рассматривать как “поворотные пункты” в детском развитии.

В психологии под кризисами имеют в виду переходные периоды от одного этапа детского развития к другому. Кризисы возникают на стыке двух возрастов и являются завершением предыдущего этапа развития и началом следующего.

Кризисы имеют ясно выраженное трехчленное строение и складываются из трех связанных между собой фаз: предкритической, критической, посткритической. Л.С.Выготский предлагал определять критический возраст, отмечая кульминационные точки или вершины кризиса, принимая за его начало ближайшее к этому сроку предшествующее полугодие, а за его окончание – ближайшее полугодие последующего возраста. В детской психологии наиболее часто упоминается о кризисах 3, 7 и 12-16 лет, последний часто обозначается как кризис подросткового возраста. Л.С.Выготский выделял еще кризис новорожденности, кризис одного года, а подростковый делил на две фазы: негативную (13-14 лет) и позитивную (15-17 лет).

С точки зрения внешних проявлений критические периоды имеют ряд особенностей. Во-первых, следует отметить неопределенность, размытость границ, отделяющих кризисы от смежных возрастов. Трудно определить начало и конец кризиса. Во-вторых, в эти периоды происходит резкое, скачкообразное изменение всей психики ребенка. По мнению родителей и воспитателей он становится совершенно другим. В-третьих, развитие в критические периоды часто носит негативный, “разрушительный” характер. По мнению ряда авторов, в эти периоды ребенок не столько приобретает, сколько теряет из приобретенного прежде: угасает интерес к любимым игрушкам и занятиям; нарушаются сложившиеся формы отношений с окружающими, ребенок отказывается выполнять нормы и правила поведения, усвоенные ранее, и т.п. В-четвертых, в кризисные периоды, по выражению Л.С. Выготского, всякий ребенок становится “относительно трудновоспитуемым” по сравнению с самим собой в смежные стабильные периоды. Известно, что кризисы по-разному протекают у разных детей: у одних – сглажено, почти незаметно, у других – остро и болезненно, тем не менее, определенные трудности воспитания в критические периоды возникают в отношении каждого ребенка.

Наиболее ярко “относительная трудновоспитуемость” и негативный характер развития проявляются в симптомах кризиса . Очень важно отличать последние от негативных образований стабильных периодов (детской лжи, зависти, ябедничества и др.), так как причины возникновения и, следовательно, тактика поведения взрослого в том и в другом случае существенно различаются. Принято выделять семь симптомов, так называемое “семизвездие кризиса”.

1. Негативизм. Негативизмом называют такие проявления в поведении ребенка, когда он не хочет что-то сделать только потому, что это предложил взрослый. Это реакция не на содержание действия, а на само предложение взрослого. Детский негативизм следует отличать от обычного непослушания,так как в последнем случае ребенок отказывается выполнять требования взрослого потому, что он не хочет этого делать или хочет заниматься чем-то другим. Мотив непослушания – нежелание выполнять предложенное взрослым. Мотив негативизма – отрицательное отношение к требованиям взрослого независимо от их содержания.

Проявления детского негативизма хорошо известны родителям. Один из типичных примеров. Мама предлагает сыну ложиться спать: “Уже поздно, на улице темно, все дети уже спят”. Сын устал и хочет спать, но упрямо твердит : “Нет, я хочу гулять.” “Хорошо, – говорит мама одевайся, иди гулять.”. “Нет , я спать буду!” – отвечает сын. В этой и аналогичных ситуациях взрослый может добиться нужного результата, изменив свое требование на противоположное. Уговоры, объяснения и даже наказание в этом случае оказываются бесполезными.

2. Второй симптом кризиса – упрямство, такая реакция ребенка, когда он настаивает на чем-либо не потому, что ему этого очень хочется, а потому, что он это потребовал. Упрямство следует отличать от настойчивости, когда ребенок стремится что-то сделать или получить какую-то вещь потому, что ему это интересно. В отличие от настойчивости, мотивом упрямства является потребность в самоутверждении: ребенок поступает таким образом, потому, что “он так сказал”. При этом само действие или предмет для него могут и не иметь привлекательности.

3. Третий симптом – строптивость наиболее ярко проявляется в период кризиса трех лет. В отличие от негативизма, строптивость направлена не против взрослого, а против норм поведения, установленных для ребенка, против привычного образа жизни. Ребенок отвечает недовольством (“Да ну!”) на все , что ему предлагают и что с ним делают.

4. Четвертый симптом – своеволие проявляется в стремлении ребенка к самостоятельности, он хочет все делать сам.

Это основные симптомы кризисных периодов. Несмотря на различную направленность (на взрослого, на себя, на нормы и правила поведения), эти поведенческие проявления имеют одну и ту же основу – потребность ребенка в социальном признании, стремление к самостоятельности. Hаpяду с основными, выделяют еще три дополнительных симптома кризиса.

Первый из них – протест-бунт, когда все поведение ребенка приобретает форму протеста. Он как будто находится в состоянии войны с окружающими, постоянно происходят детские ссоры с родителями по любому, порою совершенно незначительному поводу. Складывается впечатление, что ребенок специально провоцирует конфликты в семье. Другой симптом – обесценивание – может проявляться по отношению к взрослым (ребенок говорит им “плохие” слова, грубит) и по отношению к любимым прежде вещам (рвет книжки, ломает игрушки). В лексиконе ребенка появляются слова, которые обозначают все плохое, отрицательное, он с удовольствием произносит их, несмотря на запреты взрослых.

В семье с единственным ребенком может наблюдаться еще один симптом – деспотизм, когда ребенок стремится проявить власть над окружающими, подчинить своим желаниям весь уклад семейной жизни. Если в семье несколько детей, этот симптом проявляется в форме ревности к другим детям. Ревность и деспотизм имеют одну и ту же психологическую основу – детский эгоцентризм, стремление подчинить своим желаниям действия окружающих, занять главное, центральное место в жизни семьи.

Негативная симптоматика наиболее полно и подробно описана в отношении кризиса трех лет. Практическая работа с детьми показывает, что описанные симптомы в той или иной степени свойственны всем критическим возрастам, но при этом они имеют различные внутренние механизмы. Так, своеволие в трехлетнем возрасте основано на осознании себя как субъекта деятельности. При этом способность анализировать свои возможности и предвидеть результаты своих действий у ребенка еще не сформирована, поэтому трехлетний ребенок часто требует невозможного. Уговоры и убеждения в этом возрасте часто оказываются безрезультатными, так как ребенок еще не может осознать всех условий ситуации, он не может рассуждать логично. Тактика поведения взрослого в этот период заключается в том, чтобы переключить внимание ребенка на другую деятельность или привлекательный предмет, отвлечь его. Это возможно, так как внимание в трехлетнем возрасте еще очень неустойчиво.

В старшем дошкольном возрасте стремление к самостоятельности (своеволие) основано на осознании своих возможностей и опирается на достаточно обширный индивидуальный опыт ребенка. С помощью взрослого старший дошкольник может анализировать свои действия и их результаты, делать логические выводы. В работе с детьми 6-7-летнего возраста надо не запрещать, а убеждать, предоставить ребенку возможность действовать самостоятельно, предварительно обсудив с ним способы действий, научив тому, что он еще не умеет, но очень хочет делать.

Чувство ревности в трехлетнем возрасте еще неосознанно. Ребенок не позволяет подходить к своей маме другим детям, говорит: “Моя мама!”. В старшем дошкольном возрасте ревность возникает на основе осознания изменений отношения к себе взрослых и своего места в семье при рождении другого ребенка. Внешние проявления ревности в старшем дошкольном возрасте могут быть менее заметны, чем в три года. Ребенок становится плаксивым, капризным, подавленным, неуверенным в себе, у него появляются страхи, повышается тревожность.

Л.И.Божович отмечает, что негативное поведение детей в критические периоды говорит об их фрустрированности[1]. Известно, что фрустрация возникает в ответ на ограничение каких-то значимых для человека потребностей. Поэтому можно сделать вывод о том, что на стыке двух возрастов наиболее остро и болезненно переживают кризис дети, у которых не удовлетворяются или даже активно подавляются те новые потребности, которые появляются в конце каждого этапа психического развития.

Причины негативных образований кризисных периодов, писал Л.С.Выготский, следует искать прежде всего в социальной ситуации развития ребенка. Социальная ситуация развития – это “своеобразное, специфическое для данного возраста … отношение между ребенком и окружающей его действительностью” ( 4. С.258 ).

На каждом возрастном этапе ребенок занимает определенное положение в системе общественных отношений, которое определяется, с одной стороны, объективными условиями жизни общества, с другой – общепринятыми представлениями о возрастных возможностях ребенка и о том, каким он должен быть. Этот обобщенный образ ребенка, преломляясь через представления, систему ценностей и жизненных ориентиров, существующих в каждой семье, определяет индивидуальные черты социальной ситуации развития для каждого конкретного ребенка, систему применяемых к нему педагогических требований и воспитательных воздействий.

Уже с первых дней жизни у ребенка имеются некоторые первичные потребности. Неудовлетворение какой-либо из них вызывает отрицательные переживания, беспокойство, тревогу, а их удовлетворение – радость, повышение общего жизненного тонуса, усиление познавательной и двигательной активности. В процессе развития происходят значительные изменения в сфере потребностей, которые наиболее отчетливо проявляются к концу каждого возрастного периода. Если взрослые не учитывают этих изменений, а система их требований ограничивает или подавляет потребности ребенка, у него возникает состояние фрустpированности, что, в свою очередь, приводит к тем или иным негативным проявлениям в поведении.

Эти противоречия в наибольшей степени обостряются в переходные периоды, когда происходят резкие, скачкообразные изменения всей психики. Л.С. Выготский писал, что в переходные периоды детского развития ребенок становится относительно трудновоспитуемым вследствие того, что система применяемых к нему педагогических требований не соответствует новому уровню его развития и его новым потребностям. Иными словами, изменения педагогической системы не поспевают за стремительными изменениями личности ребенка. Чем значительнее этот разрыв, тем острее протекает кризис.

Кризисы, в их негативном понимании, не являются обязательными спутниками психического развития. Как отмечал А.Н. Леонтьев, “неизбежны не кризисы, а переломы, качественные сдвиги в развитии… Кризисов совсем может не быть, если психическое развитие ребенка складывается не стихийно, а является разумно управляемым процессом – управляемым воспитанием” ( 5. С.288 ).

Психологический смысл критических (переходных) возpастов и их значение для понимания психического развития ребенка заключаются в том, что в эти периоды происходят наиболее существенные, глобальные изменения всей психики ребенка: меняется отношение к себе и к другим, возникают новые потребности и интересы, перестраиваются познавательные процессы, деятельность ребенка приобретает новое содержание. Изменяются не только отдельные психические функции и процессы, перестраивается функциональная система сознания ребенка в целом. Появление в поведении ребенка симптомов кризиса свидетельствует о том, что он перешел на более высокую возрастную ступень.

Л.С.Выготский подчеркивал, что кризисы следует рассматривать как закономерное явление психического развития ребенка. Негативная симптоматика переходных периодов – это оборотная сторона тех изменений личности ребенка, которые составляют главный и основной смысл всякого критического возраста. Самое существенное содержание развития в критические периоды заключается в возникновении психических новообразований. Кризисы проходят, а возрастные новообразования остаются.

Источник