Развитие ребенка во временном коллективе

Теория развития временного детского коллектива (ВДК)

Создание временного детского коллектива — сложная и увлекательная задача, решение которой начинается с первой минуты встречи с ребятами и заканчивается вожатским спектаклем. Наблюдения показывают, что временный детский коллектив при соответствующих условиях и квалифицированном педагогическом руководстве за весьма короткий срок достигает весьма высокого уровня развития, которое происходит поэтапно, и каждый этап имеет свое качественное своеобразие

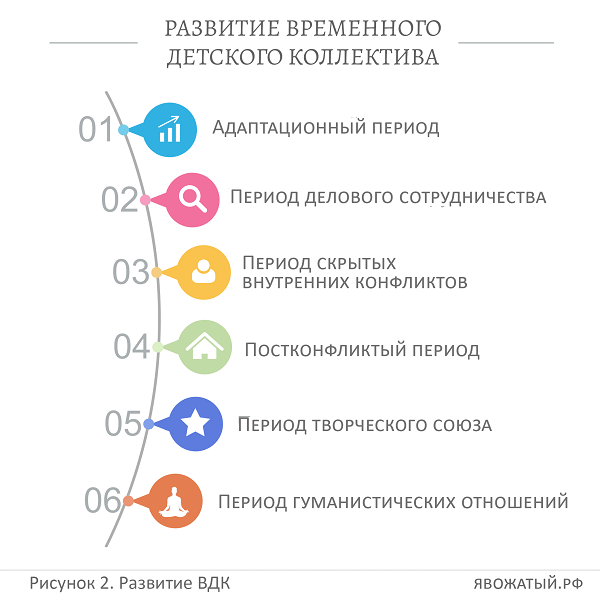

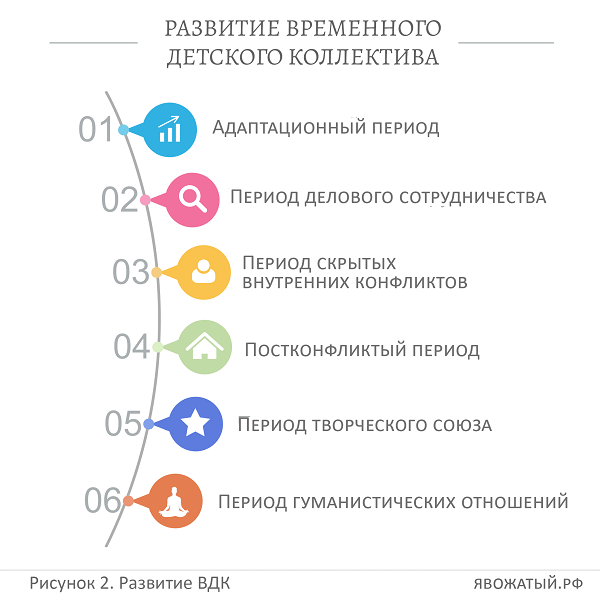

Развитие временного детского коллектива идет по трем этапам:

– оргперпод (1 этап, адаптационный период); 4—5 дней

– основной период (2 этап), 16—18 дней

– итоговый период (заключительный, 3 этап), 2—3 дня

На каждом этапе развития ВДК ставятся этапные цели.

Организационный период

Организационный период — это период адаптации ребенка и подростка к новым условиям жизнедеятельности, период первоначального сплочения коллектива, период становления коллектива.

Адаптация к новым условиям жизнедеятельности предполагает приспособление:

- к условиям закрытого или органического социума;

- к смене основных видов деятельности,

- к новизне общения, установлению коммуникативных связей с боль¬шим числом сверстников и взрослых;

- к режиму жизни;

- к новым бытовым условиям,

Цель оргпериода – заложить основы ВДК.

Задачи оргпериода:

- удовлетворить потребность детей в информации о лагере, о людях, в нём работающих, об окрестностях;

- создать необходимые условия для адаптации подростка к новым условиям жизнедеятельности;

- предъявить единые педагогические требования (ЕПТ),

- наметить перспективы совместной деятельности с отрядом (планирование);

- организовать деятельность, способствующую раскрытию творческого потенциала детей;

- получить необходимую информацию о каждом ребенке.

Методика проведения оргпериода

В эти дни вожатые решают три основные задачи — организованно провести прием и заезд детей, познакомить их с лагерем, его традициями и законами, одновременно предоставить ребятам возможность узнать друг друга. Эти задачи решаются через организацию и проведение небольших по времени коллективных творческих дел, не требующих тщательной подготовки, как со стороны детей, так и со стороны вожатых, но позволяющих детям проявить себя в конкретной деятельности.

Ошибка, иногда встречающаяся у вожатых — проводить КТД, когда в отряд заедут все дети (в случае, когда все дети отряда не приезжают одновременно). КТД можно проводить по методике «пятерка». Заехавшим первым пятерым детям уже дается какое-либо задание, например, подготовить встречу вновь приехавшим детям, или подготовить для них приветственную газету. Следующее КТД проводится, когда заедут еще 5 человек. И так каждый раз, когда заезжают следующие 5 человек. Таким образом, можно провести большое количество КТД малых форм в первые дни смены, выявить первых лидеров, быстрее сплотить отряд и дать возможность детям увидеть возможности и способности сверстников.

Обговариваются очень подробно все режимные моменты, законы и правила, т. е. предъявляются детям единые педагогические требования.

Игры на знакомства (желательно подвижные, в группах), развлекательные и др.

Период можно считать удавшимся, если помимо поставленных задач, с детьми разучены 2—3 песни, несколько игр, показаны перспективы жизни в отряде, а у ребят возникла потребность и желание участвовать в делах отряда.

В первый же день начинается работа по соблюдению режимных моментов (иначе потом этого не наверстать) тихий час и др.

2-й день. Продолжается выявление способностей детей и их сплочение. Для выполнения этих задач можно предложить детям небольшие творческие дела, которые позволили бы детям попеть, потанцевать, поиграть, оформить отрядное место, провести с

В первый же день начинается работа по соблюдению режимных моментов (иначе потом этого не наверстать) тихий час и др.

2-й день. Продолжается выявление способностей детей и их сплочение. Для выполнения этих задач можно предложить детям небольшие творческие дела, которые позволили бы детям попеть, потанцевать, поиграть, оформить отрядное место, провести с ними спортивные и музыкальные часы и т. д.

Завершается день (или второй) «огоньком» знакомства, на котором определяются настроение и ожидания ребят, составляется четкое представление об их интересах, увлечениях. Интервью, расскажи нам о себе и др.

Эти дни можно считать состоявшимися, если в отряде все ребята познакомились, чувствуют себя хорошо, охотно выполняют режимные моменты.

Важным итогом оргпериода выступает готовность детского коллектива к сотрудничеству со взрослыми, увлеченность перспективой предстоящей жизнедеятельности, создание атмосферы доверия и доброжелательности между вожатыми и ребятами.

Понятие о «нулевой» точке развития коллектива

Развитие коллектива начинается с «нулевой» точки, когда коллектива, по сути, еще нет, а есть просто группа ребят.

Психологическое состояние детей

Дети испытывают состояние первоначальной адаптации, общее эмоциональное напряжение, вызываемое недостатком информации о лагере, его традициях, законах, правилах, условиях, требованиях нового коллектива, вожатых, руководстве. Дети еще не знают какое место в коллективе они займут, какие отношения у них сложатся со сверстниками, со взрослыми людьми.

Дети стремятся предстать перед новыми знакомыми в самом выгодном свете, а это способствует завышению оценки подростками своих достоинств и возможностей. На лидерские позиции выходят яркие, умные, внешне привлекательные подростки, открытые к общению. Взаимоотношения в этот период неустойчивы, межличностные отношения не крепкие, постоянно образуются новые группы (по принципу землячества, взаимных симпатий, общих интересов, проживанию в одной комнате и др.).

Трудно включаются в деятельность.

Основные задачи педагога в оргпериоде

- Выявить первоначальный уровень навыков и культуры поведения детей.

- Изучить уровень интеллектуального развития, активности; определить направленность интересов детей.

- Выявить эмоционально-волевые особенности характеров детей.

- Постоянно изучать и контролировать складывающиеся отношения между детьми.

- Учить правильному уровню общения формирующийся коллектив.

- Дать детям установку на самопознание себя и окружающего мира.

- Организовать индивидуальную работу с детьми.

Условия организации деятельности детей

Формы организации деятельности не должны требовать от детей большой затраты сил, Обязательно должна соблюдаться логическая последовательность и разнообразие видов деятельности. У деятельности должны присутствовать четкий ритм, высокий темп, непрерывность, непродолжительность, чередование форм. Необходимо обязательное соблюдение разумных физических и эмоциональных нагрузок.

В организационный период доминирующим видом деятельности является игровая деятельность.

Участие детей в разнообразной деятельности усиливает процесс свободного общения детей, проявление личности ребенка.

Методы работы педагога:

- убеждение (словом, примером);

- требование (прямое, косвенное);

- поручение (временного характера);

- соревнование (в конкурсах, играх, КТД);

- игра;

- поощрение.

Первая конфликтная зона в работе педагога

В душевном состоянии ребенка на 3—4 день наступает кризис; первые два дня он переносит легче, так как присутствует элемент новизны ситуации, а затем возможен кризис (пик трудности). Не понимая, что происходит, откуда появилось внутреннее раздражение, ребенок становится конфликтным. К конфликтной зоне педагог должен быть готов. Именно в эти дни дети пишут письма родителям, в которых жалуются и просят забрать их домой.

Только интересная разнообразная деятельность, принятие ребенка таким, какой он есть, уважение к его личности, быстрое знакомство со сверстниками помогут вожатому преодолеть конфликтную зону.

Начальный период становления коллектива заканчивается, когда дети удовлетворяют свою потребность в информации о новом коллективе, о товарищах, о вожатых, о лагере, когда представляют перспективы общей деятельности, характер нравственных требований, когда в отряде царит атмосфера заинтересованности и готовности участвовать в личных и общих делах, когда отряд для ребенка становится значимой средой.

Основной период ВДК

Цель основного периода — формирование и развитие временного детского коллектива, самореализация каждого члена коллектива.

Задачи основного периода:

- продолжить целенаправленную работу по воспитанию детей;

- контролировать состояние здоровья детей;

- требовать соблюдение детьми режима дня, правил, законов;

- организовать разнообразную деятельность;

- развивать лидерские качества детей;

- продолжить индивидуальную работу с каждым ребенком;

Неформальные группы проявляют недовольство ценностными установками, нормами поведения в отряде, противопоставляя свои действия выборному активу. Коллектив в это время испытывает двойное влияние: неформальной и формальной структуры.

Вторая конфликтная зона в работе педагога

В этот же период примерно на 13—14 день, наступает второй пик трудности, условно называемый пиком привыкания. Дети привыкли ко всему: к педагогам, к совместной жизни, к режиму, к делам, к лагерю и т. д. Может начаться очередная зона конфликта, основанная на межличностных, межгрупповых и общеколлективных отношениях. Необходимо предвидеть и предотвратить эти события в отряде. Надо знать, что любой конфликт начинается с инцидента, который может перерасти в конфликтную ситуацию и развиваться дальше до конфликта.

В период конфликтов педагогу необходимо:

- вызывать в коллективе состояние неудовлетворенности разобщенностью, отсутствием единства;

- выводить противоречия из сферы неофициальных межличностных отношений на арену общественного мнения;

- актуализировать ранее выдвинутые перспективы, достижение которых невозможно без объединения усилий всех членов коллектива;

- раскрывать личность каждого ребенка как интересную личность.

Противоречия в коллективе будут преодолены, если перед детьми (перед всеми группами) будет поставлена увлекательная для всех перспектива. В такой ситуации группы чувствуют себя как часть целого коллектива—отряда. Значимым для отряда становится общий успех. Повышается статус тех ребят, которые играют важную роль в обеспечении успеха.

Условия организации деятельности в основном периоде

- Деятельность должна вызывать у детей только положительные эмоции.

- Необходимо создавать для детей реальные возможности для успеха в деятельности.

- Соблюдать сочетание групповых и коллективных форм организации дел.

- Увеличивать объем и интенсивность общих дел к концу основного периода.

- Обеспечивать творческий подход к организации и содержанию деятельности.

- Предлагать разнообразие дел с учетом природных склонностей, индивидуальных особенностей детей.

- Организовывать систематическое осмысление и оценку деятельности.

- Вникать в отношения, складывающиеся в коллективе, корректировать их.

- Руководить развитием инициативы и самодеятельности у детей, побуждать детей к творчеству, стимулировать работу творческих групп.

Методы работы педагога в основной период:

- коллективная общественно-полезная деятельность;

- поручение;

- соревнование;

- игра;

- поощрение;

- убеждение;

- требование.

Примерные направления деятельности:

- познавательная;

- трудовая;

- художественная;

- спортивная;

- общественная;

- коммуникативная.

Деятельность личности ребенка останется нейтральным процессом, если не найдены и не реализованы различные методы и приемы, обеспечивающие побуждение, приучение и упражнение детей, формирование у них опыта общественного поведения

Итоговый период

Итоговый период называется периодом «консолидации» отношений, периодом ответственной зависимости членов коллектива. Консолидация – объединение.

Цель итогового периода — превращение коллектива в инструмент индивидуального развития каждого из его членов.

Задачи итогового периода

- организовать деятельность в которой предоставляется возможность каждому осознавать себя через коллектив, свои возможности, свою жизненную позицию,

- подготовить детей к отъезду,

- проанализировать достигнутый уровень коллектива,

- увлечь детей формами и методами самовоспитания

В итоговый период наблюдается добровольное объединение усилий детей, проявление товарищества, взаимопомощи требовательности, взаимной заботы, уважения.

В системе личных отношений наблюдается наиболее интенсивное новое межгрупповое общение на более высоком уровне. Возникают микро группы дружеского типа которые действуют в интересах коллектива.

В этот период наблюдается наибольшая степень соответствия официальной и неофициальной структур отряда.

Основная форма организации деятельности — индивидуально коллективная, стимулирующая межгрупповое общение. Большое внимание педагогу необходимо обратить на организационную деятельность уборка, подготовка жилых помещений к следующей смене проводы детей и др.

Третья зона конфликта в работе педагога.

В этот период ВДК (на 19—20 день смены) возможна еще одна зона конфликта — «пик усталости». Дети устают жить в большом шумном коллективе, вне дома без родителей и т д. Из «третьего пика» сложности можно выйти общими усилиями, подняв настроение детям, удивив тем, что не успели узнать они о педагоге и о себе в течение смены. Педагогу важно помочь детям пережить расставание детей друг с другом, со взрослыми людьми.

Показатели сложившегося детского коллектива:

- успех коллектива в любой деятельности;

- наличие гуманистических отношений между детьми;

- мировоззренческое единство,

- активность всех членов коллектива;

- стремление к социально-значимым делам, не совсем интересным, но необходимым;

- потребность к самопознанию, к самовоспитанию, соблюдению при¬нятых в лагере норм поведения;

- общественное мнение действует постоянно.

Источник

Детский коллектив в лагере – это объединение воспитанников, проводящих общую совместную деятельность, для достижения цели совместно с педагогом (вожатым). Отряд в ДОЛ можно отнести к понятию «Временный детский коллектив (ВДК)»

Особенности временного детского коллектива.

- Небольшая длительность функционирования коллектива. Максимальный период не превышает 45 дней.

- В состав группы входят ранее не знакомые или малознакомые дети

- Автономность существования: влияние внешних факторов уменьшается, ослабляется влияние семьи, класса, друзей. В то же время у коллектива появляется новое место жизнедеятельности, которое позволяет проводить воспитательное воздействие на ВДК.

- Коллективная деятельность.

- Завершенность развития: полный цикл: от формирования до завершения функционирования.

Сформировать дружную и сплоченную команду вожатому поможет знание периодов развития коллектива его воспитанников. Период развития отряда – это этапы развития межличностных отношений, в соответствии с которым вожатый должен строить свою деятельность. Сплоченный и дружный отряд – один из факторов, влияющих на успешность проведения лагерной смены.

После заезда детей в лагерь и укомплектования в отряд начинается адаптационный период, когда дети только знакомятся друг с другом, с территорией лагеря и его правилами. Общее эмоциональное состояние детского коллектива в этот период – это состояние ожидания, напряженности. Это связано с тем, что ребенок оказывается в новой для него среде, чаще всего без знакомых. Именно поэтому у некоторых детей может возникнуть чувство одиночества, слезы по поводу того, что они хотят домой к родителям. Чтобы такой ситуации не возникло, вожатый должен всячески поддерживать своих детей, стараться занять каждого из них. Если же избежать такого момента не удалось, то нужно успокоить ребенка, приободрив его, и конечно же, максимально занять его время нахождения в лагере.

Далее следует так называемый «период делового сотрудничества», когда все дети познакомились и подружились, когда сформировано отрядное самоуправление. Этот период развития является фундаментальным в становлении отрядной жизни.

Как правило, в этот период дети «разбиваются» на различные коллективы по интересам; формируется «пласт» детей, которые принимают активное участие в организации выступлений.

Период «скрытых внутренних конфликтов» наступает потому, что не оправдываются ожидания или впечатления детей, из-за чего может проявиться пессимистичный настрой. Также подобный настрой складывается, если ребенка не принимают в какую-либо внутриотрядную группу. При таких условиях вожатый должен выступить миротворцем и разрешить все сложившиеся конфликты путем беседы как с отрядом, так и с каждым ребенком лично. Также в задачи вожатого входит определение какой-либо совместной деятельности, что способствовало бы ликвидации конфликтов.

«Постконфликтный период» характеризуется тем, что дети стараются сохранить положительные отношения в отряде, они заинтересованы достижением общих целей, а межличностные отношения выходят на второстепенный уровень. Вожатый должен подержать такой настрой коллектива и не допустить в нем паузы.

В период творческого союза на передний план выходит творческая деятельность отряда, осознание детьми того, что они стараются для общего блага. Вожатый также должен поддержать детей, потому что происходит переоценка идей, значимым становится то, что приносит общий успех.

Период гуманистических отношений становится пиком развития временного детского коллектива. Потому что именно в этот период происходит переосмысление того, что потребности существуют не только у одного человека, но и у остальных. Именно поэтому детьми проявляются такие качества, как сочувствие, сострадание по отношению к остальным участникам коллектива, они заботятся друг о друге. Вожатый выступает старшим другом, который поддерживает эти отношения.

Итак, знание этих этапов развития отряда поможет вожатому правильно и качественно выполнять свою работу, предсказывать поведение детей и отлично провести смену в детском лагере.

Источник

Временный детский коллектив – группа детей, объединенных в целях организации их жизнедеятельности в условиях детского лагеря.

Особенности

1. Кратковременный срок совместной жизнедеятельности (срок смены)

2. Специфичность состава (дети приехали из различных функционирующих постоянных коллективов семья, двор, школа, класс, секции и т.д.)

3. Замкнутый характер организации жизни (временная «изоляция» детей от непосредственного влияния постоянных коллективов)

4. Круглосуточный контроль отрядных вожатых

Первая стадия ВДК

Знакомство

В это время формируется чувство принадлежности к отряду, желание устанавливать отношения с другими детьми, что ведет к возникновению мелких групп, чаще – пар. Поведение детей зависит и от мнения большинства, и от мнения взрослых. Иногда в отряде сразу возникает негативный лидер (антилидер), который, как правило, противостоит взрослым. Напряженность в отношениях возникает редко – все пока хотят понравиться друг другу, все неопределенно. В этот период в отряде формируется система правил и традиций (часто негласных), происходит распределение симпатий и антипатий. Основной инициатор в это время – вожатый. Дети могут задумывать и осуществлять небольшие по объему дела, но с постоянной “оглядкой” на взрослого и большинство.

Основные задачи вожатого в этот период:

· Выявить первоначальный уровень навыков и культуры поведения детей

· Изучить уровень интеллектуального развития, активности; определить направленность интересов детей

· Выявить эмоционально-волевые особенности характеров детей

· Постоянно изучать и контролировать складывающиеся отношения между детьми

· Учить правильному уровню общения формирующийся коллектив

· Организовать индивидуальную работу с детьми

Вторая стадия ВДК

“Раздел территории”, “борьба за власть”, “поиск крайнего”

Главная потребность в это время – потребность во власти, в контроле над ситуацией, что проявляется в соперничестве между потенциальными лидерами, между группировками. Стремление к власти может проявиться в попытке воздействовать на конкурентов через общественное мнение. Но может быть и так: никто не хочет брать на себя ответственность за дело, проявлять активность, стремиться к власти.

В этот период в отряде неизбежны конфликты, стычки, резко может упасть успешность и продуктивность работы. Ошибкой со стороны взрослого было бы взять ответственность на себя или “свалить кучей” на одного или нескольких детей. Это этап разрешения внутригрупповых конфликтов, когда на прочность проверяются возникшие традиции и отношения. Наилучшим выходом из этой ситуации является поиск “золотой середины”. Если же конфликт в отряде попытаться “замять”, найти “козла отпущения”, воздействовать на непокорных силой – есть риск повторения этой ситуации, но уже по другому поводу – коллектив застревает на этой стадии и не развивается дальше, пока не будет найден конструктивный стиль совместной деятельности. Роль руководителя как установителя норм и традиций также подвергается испытанию.

Основные задачи вожатого в этот период:

· Анализировать состояние, причины и прогнозировать развитие отношений

· Способствовать единству отряда, для чего необходимо вывести частные мнения и оценки из внутренней сферы на арену широкого демократического обсуждения

· Добиться единства оценок и мнений по наиболее важным вопросам жизни и отношений в отряде

· Определить ближайшую возможную коллективную деятельность, актуальную в данной ситуации для каждого и для всех, способствовать успеху этой деятельности

· Укрепить желание к единству

· Помочь организационно и творчески проявляемым усилиям в общей деятельности, содействуя всеми силами успеху деятельности

· Укреплять позиции организационных и творческих лидеров, проявляющих себя в коллективной деятельности

Третья стадия ВДК

Привязанность, сплоченность, близость

Главная потребность – в привязанности. Устанавливается более тесная эмоциональная связь детей друг с другом, становится возможным партнерство, взаимное понимание. Важен баланс между детьми, которые с готовностью жертвуют своими установками, объединяя свои интересы с интересами других, и теми, кто испытывает сложности при сближении и очень осторожно соотносит свои и чужие установки. На этом этапе воспитатель или вожатый остается для детей руководителем, моделью поведения, носителем отрядных норм, но атмосферу, микрокосм общения создают уже сами ребята. На этой стадии очень успешны многие коллективные дела, потому что эмоциональный фон отряда можно охарактеризовать как теплый и приподнятый.

Лидер. Характеристики и особенности.

Каким должен быть лидер?

1. Он воспринимает критику без страха, оправданий и обид. Он ее внимательно оценивает: принимает сказанное по существу и не обращает внимания на все остальное.

2. Он не нуждается в том, чтобы угождать другим ради поддержания своего авторитета или чувства собственного достоинства. Он стабилен и обладает здравым чувством уверенности в себе.

3. Он укрепляет окружающих. Он верит в людей. Он показывает им/учит их, как и что нужно делать; помогает им стать уверенными в себе и предоставляет свободу выполнять порученные задания так, как они считают нужным. Он распределяет обязанности и требует отчета о выполненной работе.

4. Он умеет доносить до людей информацию. Он передает нужную информацию нужным людям в нужное время. Он выслушивает предложения своих сотрудников и воплощает в жизнь их идеи.

5. Он умеет планировать. Он планирует заблаговременно, чтобы члены его команды могли работать в благоприятных условиях и достигать максимума.

6. Он созидатель. Он находит пути, позволяющие улучшать уже имеющееся и создавать новое. Он идет на разумный риск.

7. Он всегда учится. Посредством учебы, исследований и экспериментов он обретает новые знания.

8. Он наблюдает за людьми и процессами. Он анализирует, понимает и делает то, что необходимо: хвалит, приспосабливается к ситуации, корректирует, улучшает и т.д.

9. Он умеет ободрить. Он замечает старания и достижения своих товарищей по команде и хвалит их должным образом и в нужное время.

10. Он не просит своих товарищей по команде делать того, чего бы он не делал сам. От себя он требует большего, чем от других.

11. Он умеет прощать. Он не обращает ошибки товарищей по команде против них. Он стремится уладить все недоразумения сразу после того, как они возникают, или он о них узнает; после чего продолжает работать, как будто ни чего не произошло.

12. В решении проблем он руководствуется благодатью, а не страхом. Он не избегает трудных ситуаций и неловких положений, а берет их под контроль.

13. Он дает оценку действиям своих товарищей по команде, и поэтому, зная, что думает о них лидер, они могут с уверенностью выполнять свою работу. Он помогает им возрастать и становиться лучше.

14. Он стремится к тому, чтобы решения принимались коллективно. Он советуется со своей командой, помогает им внести свой вклад, ведет обсуждение вопроса до тех пор, пока не наступает ясность и общее согласие, после чего подводит свою команду к принятию решения.

15. Он ведет за собой. Он знает, к чему и зачем он стремится, и как дойти до намеченной цели, чтобы при этом его сотрудники следовали за ним не слепо, а осознанно, уверенно и спокойно.

16. Он способен отличать добро от зла. Он человек высокой морали. Он понимает чувства людей и видит в человеке верность лагерю, личные амбиции и желания, правду и обман.

17. Он скромен. Что бы он ни делал: обличал, исправлял, обучал, управлял – он все делает со скромностью; поэтому его товарищи по команде и подчиненные не боятся его, а уверены в нем и доверяют ему. Он не безразличен к сотрудникам; он уважает их. Он отводит им высокое место в своем рабочем графике. Он проявляет к ним внимание и заботу.

18. Он притягивает и вдохновляет людей. Он всегда энергичен и свеж. Он создает вокруг себя атмосферу предвкушения чего-то значительного, интересного и немного рискованного. Его дух и манера поведения побуждают людей к действию.

Правила и традиции лагеря

Разговаривать с детьми о правилах поведения в лагере очень важно и необходимо! В любом обществе существует определенный свод законов, которые его члены должны соблюдать. Но разговор о правилах внутреннего распорядка лучше не начинать с нудной лекции и чтения нотаций, ребята в первые часы знакомства ждут от вас совершенно другого.

Предложите детям самим составить «Свод правил», вооружившись ручкой и блокнотом. Практически всегда все основные моменты они называют сами. Некоторые правила могут выглядеть смешными, например «не материться в присутствии вожатого» или «не портить воздух в палате». Вам останется только немного подправить их и зачитать весь составленный с детьми Свод правил. Ребята будут гораздо лучшего его выполнять, считая, что он составлен ими.

Основные правила лагеря:

за нарушение которых возможен вывоз ребенка из лагеря

· Соблюдение лагерного режима и распорядка дня

· Уважение чести и достоинства других членов детского коллектива, оргсостава и персонала лагеря

· Соблюдение норм общественного поведения: говорить правильно и чисто, не использовать нецензурную лексику и не оскорблять окружающих словами или действиями

· Запрет на самостоятельный выход за территорию лагеря без сопровождения вожатых, руководителей, учителей

· Запрет приема энергетических и алкогольных напитков (любой крепости, включая пиво)

· Запрет приема наркотических веществ

· Запрет курения (в любых его проявлениях, включая сигареты, жевательный и нюхательный табак, электронные сигареты и кальяны, даже при нулевом содержании никотина)

Общие правила поведения в лагере:

1. Правило правил

Каждый ребенок/подростокобязан соблюдать все установленные в детском лагере правила.

В том числе Технику безопасности, правила Противопожарной безопасности, правила проведения морских купаний, экскурсий, автобусных поездок, походов и т.д.

2. Закон 0:0

Быть вовремя на уроках английского, всех мероприятиях, приемах пищи, отрядных и лагерных сборах.

3. Закон зелени

Необходимо беречь и защищать окружающую среду: не ломать и не рвать зеленые насаждения, не засорять водоемы, не мусорить.

4. Закон чистоты

Необходимо соблюдать общепринятые санитарно-гигиенические нормы (умываться, чистить зубы, причесываться, принимать душ, одеваться по погоде, аккуратно хранить свои вещи, заправлять постель, поддерживать чистоту в комнате и т.д.)

5. Закон здоровья

Нельзя собирать и употреблять в пищу никакие грибы и ягоды на территории лагеря. О любых недомоганиях необходимо поставить в известность вожатого или любого находящегося рядом взрослого, и в его сопровождении обратиться к врачу.

6. Закон личного пространства

Нужно бережно относиться к личному имуществу: своему, других детей, вожатых, учителей, базы лагеря. Нельзя без разрешения брать чужие вещи, заходить в чужие комнаты.

7. Закон команды

Нужно находиться вместе с отрядом, группой. При необходимости отлучится, необходимо поставить в известность вожатого.

8. Закон территории

Если у отряда проходит какое-либо мероприятие/собрание/подготовка, нельзя шуметь и отвлекать, играть/репетировать рядом.

9. Закон бандан

Каждый должен иметь при себе головной убор: бандану – всегда + теплую шапку – зимой, кепку или панамку – летом

10. Закон доброго отношения к людям

Любой человек заслуживает уважительного отношения. Даже если он не прав, его надо сначала выслушать, а уже потом корректировать и предлагать свою точку зрения.

11. Правило поднятой/правой руки

Если человек хочет выразитьсвою мысль, он поднимает руку, и ему дают право высказаться.

12. Правило свободного/золотого микрофона

Если человек начал говорить, никто не имеет права его перебивать и мешать.

13. Отвергаешь – предлагай. Предлагаешь – действуй.

Если вам не нравится предложенная кем-то идея, не надо ее критиковать. Лучше предложить свою более правильную и конструктивную идею, которая понравится всем.

14. Кто, если не ты?

Если тебе дали какое-либо дело, ты должен со всей ответственностью выполнить его, а не перекладывать свою задачу на других.

Глава 4. Техника безопасности. Методика оказания первой медицинской помощи детям в экстренных ситуациях

Техника безопасности

Организационные моменты в работе летнего лагеря

Обязанностью каждого вожатогоявляется ежедневный личный обход всех комнат, который обеспечит контроль исполнения основных санитарных и гигиенических норм детьми, а также, их психологического и физического состояния.

Ездить с детьми из начальной школы легче в организационном плане, но более проблематично в плане самообслуживания – далеко не все способны самостоятельно помыться в душе, убрать за собой и своевременно переодеться. За всем этим придется следить вам.

Увы, 95% родителей просто забывают дать детям мешки для грязного белья. Вам придется в первый же вечер раздать их всем, у кого их нет, и объяснить, что нижнее белье нужно менять каждый день после вечернего душа. Полотенца следует развешивать для просушки. Носки тоже подлежат смене каждый вечер, а футболки и другая одежда – раз в два-три дня. Количество одежды вы лимитируете списком, который родители получают до отъезда ребенка в лагерь. Иногда, зная способности своих детей приводить одежду в жуткое состояние за считанные часы, родители собирают ежедневные комплекты из белья, футболок и толстовок. Что ж, в ряде случаев такое решение представляется грамотным. Дети не всегда способны оценить уровень чистоты своей одежды – нужно помогать им в этом.

Но ежевечерний обход проводится не только для этого. Это ритуал, позволяющий вам чувствовать состояние детей. Вы не спеша обходите все палаты: кому-то поправите одеяло, кого-то погладите по голове, с кем-то поговорите по душам. Поверьте, дети очень ждут этих минут, они нужны им для разрешения каких-либо психологических проблем. Именно из состояния детей вы будете исходить, планируя весь следующий день.

После всех обходов, которые могут закончиться ближе к полуночи, у вас начинается планерка – собрание оргсостава, посвященное следующему лагерному дню, на котором необходимо поставить руководителя смены в известность о психологическом состоянии каждого ребенка, любых травмах/недомоганиях в отряде.

Источник