Развитие нервной системы ребенка дошкольного возраста

Особенности нервной системы детей дошкольного возраста.

Проблема сохранения здоровья подрастающего поколения – это проблема сохранения здоровья будущего населения нашей страны. Перинатальные поражения центральной нервной системы обусловливают в будущем 40-60% неврологической патологии, как у детей, так и у взрослых. Они могут манифестировать в различные сроки жизни, их декомпенсация происходит по мере возрастания предъявляемых требований в процессе развития детей (Вельтищев Ю.В., 1994; Anand N.K., 1994; Шайтор В.М., 2007).

Перинатальные поражения центральной нервной системы обусловливают в будущем 40-60% неврологической патологии, как у детей, так и у взрослых. Они могут манифестировать в различные сроки жизни, их декомпенсация происходит по мере возрастания предъявляемых требований в процессе развития детей (Вельтищев Ю.В., 1994; Anand N.K., 1994; Шайтор В.М., 2007).

Период с 5 до 7 лет характеризуется тем, что существенно возрастают силы и подвижность нервных процессов. Это выражается в повышении работоспособности коры головного мозга, большей стабильности всех видов внутреннего торможения.

Дети способны теперь сосредотачивать внимание в течении 15 – 20 мин. и более. Выработанные условные реакции менее поддаются внешнему торможению при действии экстерораздражителей. Внутреннее торможение становится более сильным. Угашение и дифференцирование вырабатывается почти вдвое быстрее, чем у детей 3 – 5 лет, длительнее становятся периоды удержания тормозного состояния. Однако выработка всех видов условного торможения представляет еще большую трудность для нервной системы.

У детей 5 – 7 лет отмечается также возрастание функционального значения второй сигнальной системы. Роль «первых сигналов действительности», т.е. непосредственных ощущений и представлений, остается еще значительной, но словесное мышление начинает оказывать все более сильное влияние и на реакции 1-й сигнальной системы.( Сигнальная система – это система условно и безусловно рефлекторных связей всшей НС человека и животных. Первая СС развита и у человека и у животных. Вторая СС развита только у человека. Если произнести слово лимон ,то человек его представит, поймет какой он на вкус и тд (сработала вторая СС), но если у него начнет вырабатыватьс слюна то это уже действие первой СС) Есть данные, что именно в этом периоде появляются зачатки так называемой внутренней речи. После 5 лет оказывается возможным словесное внушение.

К 6-7 годам для детей оказывается доступным выделение общих или групповых признаков. Ребенок начинает пользоваться понятиями, которые уже абстрагированы от действий. В связи с началом обучения чтению и письму слово приобретает все более выраженные абстрагирующие свойства.

У детей старшего дошкольного возраста отражение действительности проявляется также в том, что к 7 годам ребенок оказывается в состоянии удерживать программу действий из ряда движений. Как известно, реакции с предвидением результатов действия формируется при участии любой коры. Именно к 7-летнему возрасту происходит морфологическое созревание лобного отдела больших полушарий..

Высшая нервная деятельность. Первая и вторая сигнальные системы.

Высшая нервная деятельность – это деятельность высших отделов центральной нервной системы, обеспечивающая наиболее совершенное приспособление животных и человека к окружающей среде. К высшей нервной деятельности относят гнозис (познание), праксис (действие), речь, память и мышление, сознание и др. Поведение организма является венцом результата высшей нервной деятельности.

I. Шейные нервы.

II. Грудные нервы.

III. Поясничные нервы.

IV. Крестцовые нервы.

V. Копчиковые нервы.

_____

1. Головной мозг.

2. Промежуточный мозг.

3. Средний мозг.

4. Мост.

5. Мозжечок.

6. Продолговатый мозг.

7. Спинной мозг.

8. Шейное утолщение.

9. Поперечное утолщение.

10. «Конский хвост»

Рис. 1 – Центральная нервная система (ЦНС) человека

Структурную основу высшей нервной деятельности у человека составляет кора больших полушарий вместе с подкорковыми образованиями переднего и промежуточного мозга.

Термин “высшая нервная деятельность” ввел в науку И П. Павлов, который творчески развил и расширил теоретические положения о рефлекторном принципе деятельности головного мозга и создал учение о физиологии высшей нервной деятельности животных и человека.

Высшая нервная деятельность обеспечивает индивидуальное поведенческое приспособление человека и млекопитающих к изменяющимся условиям окружающей среды, носит рефлекторный характер, осуществляемый безусловными и условными рефлексами.

При безусловном рефлексе поведенческая реакция организма врожденная, формируется в процессе эволюции вида, генетически закрепляется и осуществляется с помощью нервной системы. В этом случае возбуждение от рецептора передается по рефлекторной дуге в центральную нервную систему (спинной мозг, ствол головного мозга и др.) и обратно к рабочему органу (рис. 2 А).

Сложные формы поведения животных обеспечиваются совокупностью безусловных рефлексов и называются инстинктом. Однако только одних безусловных рефлексов организму недостаточно, чтобы приспособиться к изменяющимся условиям окружающей среды. Для этого необходима выработка условных

рефлексов.

Рис2 – А и Б

Условные рефлексы – это индивидуальные приобретенные системные приспособительные реакции организма, формирующиеся на основе образования временной связи между условным

раздражителем и безусловным рефлекторным актом. Термин “условные рефлексы” был впервые предложен И.П. Павловым в 1903 г. при изучении работы головного мозга. Условный рефлекс образуется на основе безусловного (рис. 2 Б). Для образования условного рефлекса необходимо наличие двух раздражителей – безусловного (например, мясо) и безразличного (свет или звук), причем вначале должен

действовать безразличный раздражитель, а затем безусловный. Между безразличным и безусловным раздражителями необходим определенный временный интервал. Сила обоих раздражителей должна быть оптимальной, условный раздражитель должен быть слабее безусловного по своей активности.

Для выработки условного рефлекса необходимо многократное сочетание воздействия обоих раздражителей. И. П. Павлов назвал условный рефлекс временной связью, так как он проявляется только в условиях, при которых образовался. Биологическая роль его заключается в расширении диапазона приспособительных возможностей организма к самым разнообразным условиям.

Условные рефлексы составляют основу обучения, воспитания, развития речи и мышления у ребенка, навыков трудовой, общественной и творческой деятельности человека. Только для человека характерны высокоразвитая психическая деятельность, сознание, способность к абстрактно-логическому мышлению,

Рис.3

которые развились в ходе его трудовой деятельности и необходимости общения.

Образование условных рефлексов возможно благодаря особому свойству мозга – памяти.

Основываясь на развитии речевой функции у людей, И.П. Павлов (Рис. 3) создал учение о первой и второй сигнальных системах.

Первая сигнальная система существует и у человека, и у животных. Любые внешние раздражители, в том числе и условные, которые являются сигналами безусловных раздражителей, образуют первую сигнальную систему. Центры этой системы находятся в коре головного мозга и через рецепторы воспринимают непосредственные, конкретные раздражители (сигналы) внешнего мира, – предметы или явления. У человека они создают материальную основу для ощущений, представлений, восприятий, впечатлений об окружающей природе и общественной среде, и это соcтавляет базу конкретного мышления.

У младенца с первых дней жизни вырабатываются разнообразные условные рефлексы на положение тела, на вид матери, на время и т. п. Постепенно их становится все больше. Ребенок слышит слова матери, и они у него сочетаются с определенными процедурами – кормлением, купанием и др. На эти слова также вырабатываются условные рефлексы. Эти условные рефлексы ничем не отличаются от условных рефлексов животных и являются компонентами первой сигнальной системы.

Постепенно у ребенка увеличивается запас слов, из них он строит предложения. Слова начинают терять свое узкое конкретное значение, в них закладывается более широкий обобщающий смысл, возникают понятия. Сначала слово “каша” для ребенка означало только определенную, например манную, кашу. Постепенно с приобретением опыта и по мере обобщения это слово начало означать понятия разных каш, и для уточнения необходимо было употреблять дополнительные слова (гречневая, манная). Обобщению подлежали не только слова, которые означали предметы, явления природы, но и наши ощущения, переживания, действия. Так возникали абстрактные понятия, а с ними и абстрактное мышление.

Когда человек начинает понимать смысл слов, когда они начинают означать определенные понятия, обобщения, тогда слова создают вторую сигнальную систему.

Вторая сигнальная система существует только у человека. Она возникла в результате совместной трудовой деятельности людей и связана с функцией речи: со словом слышимым (речь) и видимым (письмо). Посредством слова передаются сигналы о конкретных раздражителях, и в этом случае слово служит принципиально новым раздражителем – сигналом сигналов.

Например, у человека защитный условный рефлекс, который проявляется в отдергивании руки от электродов с электрическим током при звучании звонка, возникает не только на действие самого звонка, но и тогда, когда экспериментатор произносит слово “звонок”.

У животных так же, как и у человека, можно выработать условные рефлексы на слова (например, собака выполняет приказы хозяина). Но эти рефлексы являются реакциями на звуковой раздражитель, на сочетание звуков, а не на смысл слова, которого животное не понимает.

Речь является средством общения между людьми. Человек мыслит словами, поэтому мышление неразрывно связано со второй сигнальной системой и является результатом функции всей коры головного мозга.

В зависимости от преобладания первой или второй сигнальной систем людей разделяют на типы:

• художественный – доминирует первая сигнальная система, образное мышление

• мыслительный – преобладание второй сигнальной системы, словесное мышление, выраженная способность к абстрагированию

• средний тип – характерна взаимная уравновешенность двух сигнальных систем и к которому относится большинство людей

Эти различия человеческих типов высшей нервной деятельности связаны с явлением функциональной асимметрии головного мозга, которое проявляется в том, что правое и левое полушария мозга выполняют различные функции (Рис. 4). Левое полушарие в большей степени отвечает за логическое, абстрактное мышление, словесное восприятие, а правое – за образное восприятие и мышление, эмоциональность психических процессов.

Рис. 4 – Функции полушарий мозга

Современное состояние изучения физиологии высшей нервной деятельности характеризуется явным разрывом между достигнутым знанием общих закономерностей внешних проявлений этой деятельности и отсутствием достоверных знаний о том, как она осуществляется физиологическими механизмами на всех уровнях организации мозга. Здесь — широкое поле для дальнейших исследований. Они могут иметь исключительное значение, выходящее за рамки физиологических наук, так как в перспективе речь идет о подходе к величайшей проблеме естествознания, о познании того, как мозг «делает мысль», как материальные процессы порождают идеальное отражение окружающего мира.

Источник

Масса головного мозга к 6-7 годам достигает 1200-1300г., приближаясь к массе взрослого человека. И по внешнему виду мозг ребенка почти не отличается от мозга взрослого. Однако внутреннее его строение и функциональные возможности имеют большие отличия. Сочетание процессов возбуждения и торможения определяют работу головного мозга.

Для высшей нервной деятельности ребенка характерно преобладание возбудительного процесса над тормозным и неустойчивость основных процессов нервной системы, которая особенно остро проявляется в трудный период адаптации к новым условиям (нарушение сна, повышенная возбудимость, чрезмерная подвижность, суетливость, отвлекаемость и т.д.).

Приобретение и упрочение знаний, умений, навыков и должных норм поведения связано с функциональным состоянием высшей нервной деятельности, в основе которой лежит образование условных рефлексов.

Чем совершеннее кора больших полушарий, тем более тонкие и сложные рефлексы могут быть сформированы. В дошкольном возрасте рефлексы образуются не только на реально существующие раздражители (первая сигнальная система – анализаторы), но и на их речевые символы (вторая сигнальная система) [3, c. 25].

Длительное применение в определенной последовательности внешних раздражителей приводит к образованию динамического стереотипа, т.е. устойчивой системы ответных реакций.

Динамические стереотипы вырабатываются у ребенка в процессе обучения и воспитания.

Тем не менее, следует осторожно тренировать нервную систему ребенка с целью изменения (т.е. совершенствования) установившегося стереотипа. Так, учитывая особенности развития движений ребенка на втором году жизни, следует в физкультурные занятия после овладения детьми обычной ходьбой ввести усложненную ходьбу (по дорожке, доске и др.).

В результате происходит совершенствование навыка не только при выполнении упражнения, но и в повседневной жизни.

Усвоение учебного материала и его закрепление облегчается при одновременном участии нескольких анализаторов – слухового, зрительного, тактильного. Этим определяется рациональная методика проведения учебного процесса, основанная на использовании пособий, игрушек, игр в сочетании с образным, четким объяснением [4, c. 16].

Образование условных рефлексов зависит от состояния здоровья ребенка. При любом, даже незначительном заболевании нарушается возбудимость, повышается истощаемость нервных клеток коры головного мозга.

Новые условные связи формируются с трудом, и для их выработки требуются раздражители с большим числом повторений.

Имеющиеся, но еще не достигшие достаточной устойчивости связи нарушаются, и ребенок теряет приобретенный ранее, но незакрепленный навык.

Мощным стимулом для развития ЦНС, высшей нервной деятельности является богатство и разнообразие информации, поступающей в кору головного мозга благодаря специфической функции органов чувств (анализаторов), в числе которых особую роль в дошкольном возрасте играют зрительный, слуховой, двигательный и тактильный.

Зрительный анализатор осуществляет восприятие и анализ зрительных ощущений. В его состав входят: глаз, зрительный нерв и зрительные зоны головного мозга, расположенные в затылочной части.

Изменчивость всех элементов глаза и формирование его оптической системы происходит параллельно с ростом и развитием всего организма. Это длительный процесс, особенно интенсивно протекающий от 1 года до 5 лет жизни ребенка. В этом возрасте значительно увеличивается размер и преломляющая сила глаза. Постепенно развивается острота зрения (способность глаза воспринимать на расстоянии форму, очертания, размеры предметов), достигающая возможного минимума к 5 годам [8, c. 21].

Первые годы жизни ребенок может различать и называть цвета, определять простые геометрические формы, в 5-7 лет читать сначала крупные, а затем и мелкие буквы, писать и рисовать. В этом возрасте у ребенка заканчивается формирование совместного зрения двумя глазами, обеспечивающего пространственное восприятие предметов.

В течение всего дошкольного возраста, в связи с продолжающимся развитием организма, устойчивость его к внешним воздействиям недостаточна.

Слуховой анализатор, как и зрительный, обеспечивает поступление информации в кору головного мозга. С функцией этого анализатора связано становление речи.

Человеческое ухо способно воспринимать звуки разной интенсивности, но для нормального функционирования слухового анализатора уровень шума не должен превышать 55 децибел (120 дцб – стоя рядом с турбиной реактивного самолета, 110 дцб – порог болевой чувствительности человека) [7, c. 15].

Интенсивность шума в дошкольных учреждениях нередко выходит за пределы нормы. Общаясь друг с другом дети, как правило, стремятся говорить громко. Взрослые не всегда воспитывают у дошкольников умение разговаривать не напрягая голосовые связки, нередко они и сами стараются перекричать детей (громкая речь от 70 до 80 децибел).

Поэтому дополнительная шумовая нагрузка к общему фону не должна превышать диапазона обычной разговорной речи.

Особенности строения уха дошкольника создают предпосылки для его воспаления – отита, особенно при заболеваниях носоглотки. Провоцирующий фактор возникновения отита – охлаждение ребенка, которое понижает сопротивляемость тканей [10, c. 25].

Таким образом, для профилактики заболеваний уха существенное значение приобретают тепловой комфорт и закаливание ребенка.

Двигательный анализатор – участвует в формировании и совершенствовании самых разнообразных двигательных навыков, начиная с сидения, стояния, перемещения в пространстве и кончая сложнокоординированными движениями, такими, как сохранение равновесия, выполнение графических действий, точное речепроизношение и др. Функция двигательного анализатора тесно связана с деятельностью опорно-двигательного аппарата.

Источник

Нервная система ребенка. Развитие нервной системы ребенка.

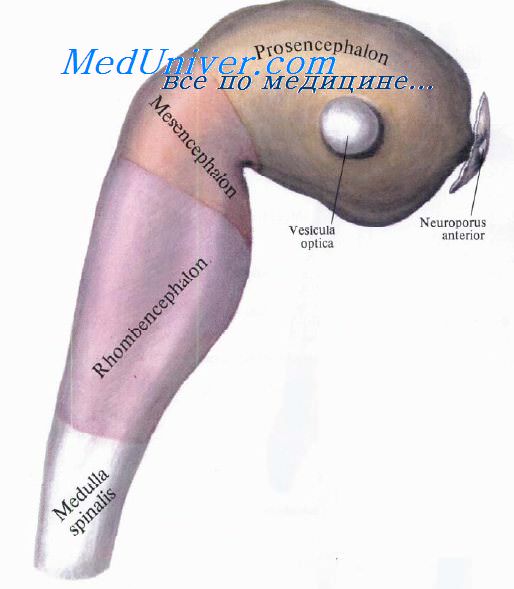

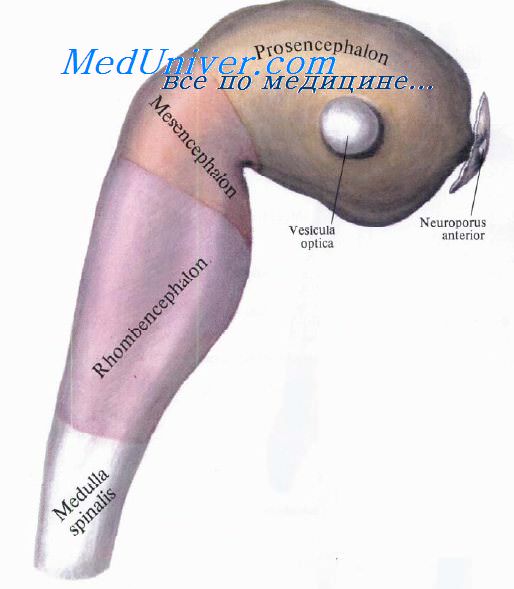

Развитие нервной системы ребенка — сложный процесс, предопределяемый генетической программой развития и многообразными влияниями среды на плод и ребенка первых лет жизни.

Внутриутробное и постнатальное развитие нервной системы ребенка обусловлено постепенным, поэтапным включением отделов головного мозга и их физиологическим объединением в функциональные системы, предназначенные для обеспечения жизненно важных функций.

Поэтапность созревания заключается в постепенном переходе от филогенетически древних уровней регуляции к эволюционно более молодым и совершенным уровням, от спинально-стволового и подкоркового уровня к кортикальному. По мере этого происходит усложнение нервной системы, ее функций, возрастает степень морфо-функциональной дифференциации нервных клеток.

Системогенез в общем физиологическом смысле означает поэтапное развитие функциональных систем, обеспечивающее выживание и адекватное приспособление к условиям окружающей среды. По принципу функциональных систем осуществляется вся деятельность нервной системы.

Координация функций основана на сообщении в управляющие центры о том, что делается на периферии. Эта «обратная афферентация» обеспечивает постоянное сличение действия с первоначально заданной программой. Постоянная сигнализация о результатах действия в функциональной системе происходит в первую очередь при участии кинестезии. Кинестезии — своеобразная обратная связь, по которой корковые центры управления осведомляются о выполнении тех приказов, которые посланы на периферию.

Без этой обратной связи стало бы невозможным накопление опыта, необходимого для координации функций.

Теория системогенеза дает возможность с новых методологических позиций на основе системного подхода изучить закономерности развития функций здорового и поврежденного мозга.

В историческом аспекте условием возникновения и совершенствования специфической для человека формы деятельности и общения явилось развитие дифференцированных двигательных реакций, в первую очередь развитие руки как органа труда, а также речи, которая явилась одним из условий формирования человеческой психики.

При этом элементы функциональной системы созревают одновременно, независимо от того, к каким «горизонтальным» уровням они принадлежат.

Различие темпов формирования отдельных функциональных систем приводит к неравномерности созревания их элементов — гетерохронии роста и развития. Подобная гетерохрония наблюдается в пределах каждого «горизонтального» уровня и даже в пределах одного нервного центра. Наряду со сформированными скоплениями клеток и проводящих путей обнаруживаются морфологически и функционально незрелые структуры. У новорожденных в пределах ядра и волокон лицевого нерва в первую очередь формируются участки ядра и волокна, которые иннервируют мышцы, обеспечивающие акт сосания.

Мотонейроны VIII шейного сегмента спинного мозга гораздо раньше обеспечиваются связями со стволом головного мозга, чем соседние спинальные сегменты. Это объясняется участием двигательных клеток VIII сегмента в обеспечении рефлекса схватывания, который срабатывает уже к моменту рождения.

Концепция системогенеза существенно дополнила представления о внутриутробном и постнатальном развитии нервной системы, позволила раскрыть сущность многообразных неврологических расстройств у детей раннего возраста. Подверглось пересмотру положение о том, что новорожденный представляет собой незрелое существо, «онтогенетический нуль». В соответствии с особенностями экологии человека новорожденный ребенок «вооружен» достаточным набором функциональных систем, обеспечивающих жизненно важные физиологические акты: дыхание, сердечную деятельность, сосание и т. д. При этом отмечается отчетливая координированность этих актов. Многие функциональные системы мозга оказываются сформированными задолго до рождения и тем самым обеспечивают жизнеспособность в случае преждевременных родов.

К моменту рождения, как правило, достигается минимальное обеспечение функции, усложняющееся в процессе взаимодействия со средой. Исследование безусловных рефлексов показало, что сосательный рефлекс у новорожденного вызывается лишь при непосредственном раздражении ротовой области. В дальнейшем рецепторная зона этого рефлекса расширяется. Положение ребенка под грудью, вид бутылочки с молоком и другие условные раздражители вызывают сосательные движения, открывание рта.

Гетерохрония развития функций мозга позволяет раскрыть сущность парциальных задержек развития. В клинической практике нередко наблюдаются изолированные задержки формирования тех или иных функций. Наиболее наглядным примером являются различные варианты отставания в двигательном или речевом развитии. Могут наблюдаться моторные алалии и дислалии, дисграфии и дислексии — изолированные задержки формирования центров письма или чтения, обусловленные недоразвитием корковых центров. Встречаются кроме того случаи так называемой моторной дебильности, при которой ребенок, обладая нормальным интеллектом, не в состоянии освоить обиходные двигательные акты: застегивание пуговиц, зашнуровывание ботинок и т. д. Выявление парциальных задержек развития позволяет более целенаправленно проводить коррекционные, лечебные и педагогические мероприятия.

– Также рекомендуем “Факторы влияющие на развитие нервной системы. Окружающая среда и нервная система ребенка”

Оглавление темы “Нервная система детей.”:

1. Нервная система ребенка. Развитие нервной системы ребенка

2. Факторы влияющие на развитие нервной системы. Окружающая среда и нервная система ребенка

3. Стадийность развития нервной системы ребенка. Влияние среды на развитие нервной системы

4. Развитие речи ребенка. Развитие речедвигательного и речеслухового анализатора

5. Принципы развития нервной системы. Принципы развития речи

6. Особенности нервной системы новорожденного. Трудности оценки нервной системы детей

7. Псевдопроцессуальность нервной системы. Оценка развития нервной системы

8. Исследование нервной системы у детей. Сбор анамнеза

9. Общий осмотр в неврологии. Форма черепа

10. Окружность черепа. Выражение лица ребенка

Источник