Противоречия между требованиями жизни и уровнем развития ребенка являются

Объективные и субъективные противоречия

Источником функционирования и развития педагогического процесса являются противоречия. Противоречие – это положение, при котором что-либо одно исключает другое, не совместимое с ним.

Рис.1

Противоречия являются главной движущей силой развития и совершенствования целостного педагогического процесса. Все противоречия делятся на две большие группы:

- объективные,

- субъективные.

Рассмотрим объективные противоречия. К ним относятся противоречия между степенью развития ребенка, уровнем его знаний, умений и навыков и всевозрастающими требованиями жизни и общества. Такое противоречие преодолевается с помощью непрерывного образования, интенсивного темпа обучения, трудового, гражданского, физического и нравственного воспитания. Усложнение взаимоотношений внутри общества, рост требований к объему и качеству обязательной к усваиванию информации, умений и навыков порождает сложности связанные с увеличением количества обязательных дисциплин для изучения, видов учебной и трудовой деятельности. Это порождает образование дефицита времени, возникновение интеллектуальных, физических и психологических перегрузок.

Готовые работы на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимость

Условием становления данного противоречия в качестве движущей силы обучения являются его обусловленность и подготовленность самим учебным процессом, логикой данного процесса. Только при этом условии ученики ухватывают противоречие и находят способ его решения. В этих условиях возникает новое противоречие, раскрывающее учащимся следующую задачу изучения дисциплины или конкретного вопроса. Происходит процесс самодвижения познания. Решение одной проблемы становится шагом к открытию новых познавательных задач.

Противоречие становится внутренним процессом, который характеризует деятельность человеческого сознания.

Выдвинутая и принятая учеником познавательная задача в результате противоречий превращается в цепочку внутренне взаимосвязанных задач, вызывающих личное стремление к познанию нового и к применению этого познанного на практике.

Внутренняя движущая сила педагогического процесса заключается в противоречие между требованиями познавательного, трудового, практического, общественно-полезного характера и возможностями по их реализации. Это противоречие приводит к движению системы к общей цели, но только в случае, когда требования лежат в зоне ближайшего развития возможностей. Задача педагога здесь заключается в овладении умением изучать ученический и педагогический коллективы, его членов, проектировать близкие, средние и дальние перспективы развития и трансформировать их в конкретные задачи.

Объективное противоречие может быть также заключено между активно-деятельностной природой ребенка и социально-педагогическими условиями жизни.

К субъективным противоречиям относится противоречие между индивидуальным процессом становления личности ребенка и массовым характером организации педагогического процесса.

Глобальные изменения в общественной жизни, зарождение новых отношений, требований к обучаемым делают невозможным создание неизменной стандартной целостной педагогической системы.

Одно из субъективных противоречий заключается между возрастающей ролью гуманитарных предметов в становлении личности и технического прогресса в самом педагогическом процессе.

Преодоление противоречий и, соответственно, обеспечение эффективности педагогического процесса возможно за счет эффективного функционирования основных содержательных элементов. К таким элементам относятся:

- детский трудовой воспитательный коллектив и разнообразные общественные организации;

- обучение;

- общественно полезный, производительный труд;

- внеучебная творческая деятельность.

Внутренние и внешние противоречия педагогического процесса

В педагогической науке так же существует еще одна, очень схожая с предыдущей, классификация противоречий:

- внешние противоречия,

- внутренние противоречия.

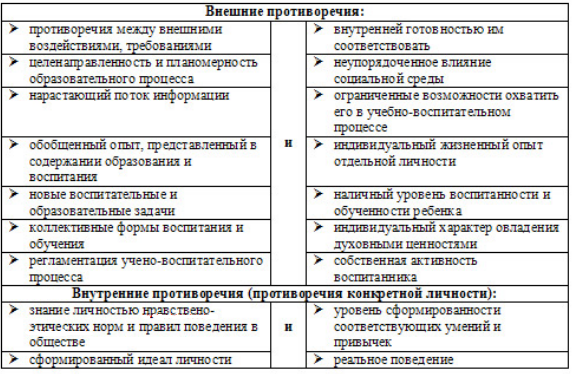

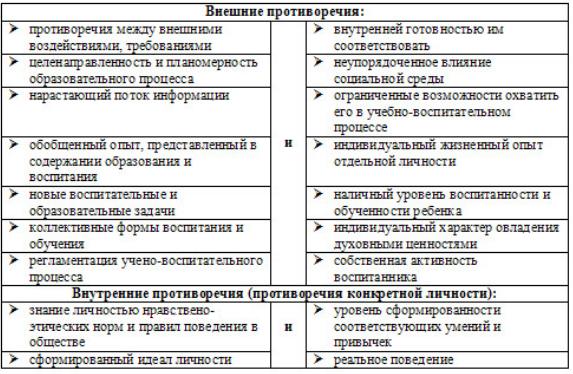

К внешним относятся противоречиям между:

- внешними воздействиями, требованиями и внутренней готовностью им соответствовать;

- целенаправленностью и планомерностью педагогического процесса и хаотичным влиянием социальной среды и различных факторов;

- увеличивающимся потоком информации и ограниченными возможностями охвата в педагогическом процессе;

- обобщенным опытом и индивидуальным жизненным опытом отдельной личности;

- новыми воспитательными и образовательными задачами и реальным уровнем воспитанности и обученности ребенка;

- коллективными формами воспитания и обучения и индивидуальным характером овладения духовными ценностями;

- регламентацией педагогического процесса и собственной активностью ученика;

- педагогическими средствами, формами и методами педагогического взаимодействия и принятием их обучающимися.

К внутренним относятся противоречия между:

- нравственно-этических норм личности и правил поведения в обществе и уровнем сформированности умений и привычек;

- сформированным идеалом личности и реальным поведением;

- долгом, поведением и эмоциями, чувствами;

- оценкой и самооценкой.

Рис. 2

Развитие эмоциональной жизни также подвержено внутренним противоречиям. Эмоции выступают в жизни человека как противоположности и отражают ход его взаимоотношений, общение с окружающими, преодоление трудностей, удачи и неудачи. Единство и борьба этих противоположностей играет важную роль в развитии эмоций, в трансформации ситуационных эмоциональных переживаний в устойчивые чувства. В этом процессе одни эмоции укрепляются и превращаются в чувства посредством других, например: уверенность через сомнение, смелость через преодоление страха; чувство собственного достоинства через стыд.

В процессе обучения немалое значение имеет оценка педагогом качества знаний учеников и побуждение их к самооценке своих результатов учения. Оценка знаний позволяет отмечать успехи учеников и обозначать недостатки в их учебной деятельности. При этом у одних учеников оценка вызывает удовлетворение хорошей успеваемостью, у других же выявляет недостатки и тем самым рождает переживание внутренних противоречий. Таким образом, происходит стимулирование и успешных, и отстающих учеников к познавательной активности, формирование прилежания и ответственности за выполнение обязанностей. Так же важен и самоконтроль за результатами своей учебной деятельности.

Разрешение этих противоречий ведет формирует личность, способную ориентироваться в современной стремительно изменяющейся социально-экономической ситуации.

Источник

Источником функционирования и развития педагогического процесса являются противоречия.

Определение 1

Противоречие в педагогике – это положение, при котором что-то одно исключает другое, несовместимое с ним.

Объективные и субъективные противоречия

Определение 2

Главной движущей силой воспитания является именно противоречие. Оно оказывает влияние на развитие и совершенствование процесса.

В современной педагогике противоречия имеют разделения на две основные группы:

- Субъективные.

- Объективные.

К противоречиям объективной группы принято относить различия между уровнем развития ученика, его знаний, навыков, умений и возрастающими требованиями жизни и общества. Данное противоречие преодолевается посредством непрерывного образования, интенсивности обучения, воспитания трудовых, гражданских, физических, нравственных свойств личности. Ввиду усложняющихся общественных взаимоотношений, роста требований к объему и качеству обязательной для изучения информации, умений, навыков, увеличивается количество дисциплин для изучения, а также видов учебной и трудовой деятельности. Совокупность этих факторов дала толчок к увеличению дефицита времени, возникновению интеллектуальных, физических и психологических перегрузок.

Условием формирования такого положения, как движущей силы обучения, становится обусловленность и подготовленность самим процессом обучения и его логикой. При данном условии воспитанники способны выявлять противоречие и то, что это способ его решения. При этих же условиях образуется следующее противоречие, которое раскрывает последующую задачу изучения предмета в целом или конкретного вопроса. Таким образом, запускается процесс самодвижения познания, а решение одного вопроса приближает к открытию последующих задач в получении знаний.

Определение 3

Противоречие принято рассматривать как внутренний процесс, характеризующий деятельность человеческого сознания.

Выделенная и принятая учеником познавательная задача, вследствие противоречий трансформируется в цепь взаимосвязанных задач, стимулирующих личное стремление к познанию новой информации и использованию этих знаний в практическом применении.

Внутренние движущие силы педагогического процесса основываются на его противоречии между требованиями познавательного, трудового, практического, общественно-полезного характера и возможностями их реализации. В итоге это приводит к движению системы по направлению общей цели, при условии, что требования находятся в зоне ближайшего развития способностей. При таких условиях основной задачей педагога является овладеть умением изучать ученический и педагогический коллективы, его участников, планировать ближайшие и отдаленные перспективы развития и формировать их в конкретизированные цели.

Противоречие объективного характера может проявляться между активно-деятельной природой ребенка и социально-педагогическими условиями жизни.

Определение 4

Субъективная природа противоречия – это парадокс между индивидуальным процессом становления личности и массовостью в организации педагогического процесса.

В качестве примера такого противоречия можно отметить возрастающую роль дисциплин гуманитарного цикла в формировании личности и стремительный технический прогресс внутри педагогического процесса.

Тотальные изменения в жизни общества, формирование новых отношений, требований к ученикам препятствуют созданию неизменной, стандартизированной и структурно целостной системы преподавания.

- Преодоление несоответствий и обеспечение эффективности педагогического процесса возможно за счет продуктивного функционирования основных содержательных компонентов, к которым относятся:

- Детский трудовой и воспитательный коллектив и общественные организации.

- Обучение.

- Общественно полезный, производительный труд.

- Внеурочная творческая деятельность.

Внутренние и внешние противоречия педагогического процесса

В педагогике присутствует и другая классификация противоречий, схожая по структуре с предыдущей:

- Внешние противоречия.

- Внутренние противоречия.

К внешней группе противоречий относится парадокс между следующими сторонами:

- Внешнее влияние, требования и внутреннее стремление к соответствию.

- Целенаправленность, планомерность педагогического процесса и неконтролируемое влияние внешних факторов.

- Увеличивающийся информационный поток и ограниченные возможности охвата в педагогическом процессе.

- Обобщенный опыт и индивидуальные навыки личности добытые самостоятельно.

- Новые образовательные, воспитательные задачи и объективный уровень воспитанности и образованности ученика.

- Коллективные формы воспитания, обучения и индивидуальный характер познания духовных ценностей.

- Регламент педагогического процесса и собственная активность обучающегося.

- Педагогические средства, формы, методы воздействия и принятие данного обучающимися.

Противоречия внутреннего характера затрагивают следующие стороны:

- Нравственно-этические нормы, правила поведения в обществе и уровень сформированности умений и привычек.

- Сформированный идеал личности и реальное поведение.

- Долг, поведения и эмоции, чувства

- Оценка и самооценка.

Развитие эмоциональной жизни также обусловлено внутренними противоречиями. Эмоциональная сторона жизни человека имеет много противоположностей и отражает процесс взаимоотношений, общения с окружающими, преодоления сложностей, удач и неудач. Конфликт и взаимодействие таких противоположностей играет одну из ключевых ролей в развитии эмоций, а также в преобразовании ситуационных эмоциональных переживаний в устойчивые чувства. В данном процессе происходит преодоление противоречий в чувства через овладение эмоциями, а именно: уверенность через сомнение; смелость через преодоление страха; чувство собственного достоинства через стыд.

В образовательном процессе важное место занимает оценивание педагогом качества знаний ученика и побуждение к самостоятельной оценке собственных результатов обучения. Система оценивания помогает анализировать успеваемость ученика и выявить его слабые стороны. Метод оценивания также рождает противоречия. Так, некоторые воспитанники удовлетворены хорошей успеваемостью, другие, осознавая недостатки в учении, испытывают переживание внутренних противоречий. В любом случае происходит стимулирование учеников к познавательной активности, формированию прилежания, ответственности за выполнение обязательств. Решение противоречий позволяет пройти путь формирования к свободно ориентирующейся в стремительно изменяющейся социально-экономической ситуации личности.

Источник

Педагогическим процессом называется развивающееся взаимодействие воспитателей и воспитуемых, направленное на достижение заданной цели и приводящее к заранее намеченному изменению состояния, преобразованию свойств и качеств воспитуемых.

Движущей силой развития и совершенствования целостного педагогического процесса являются противоречия.

Все противоречия делят на объективные и субъективные.

Объективные. Противоречия между уровнем развития ребенка, состоянием его знаний, умений и навыков и возрастающими требованиями жизни. Оно преодолевается за счет непрерывного образования, интенсивного обучения, трудового, гражданского, физического, нравственного воспитания.

Внутренней движущей силой педагогического процесса является противоречие между выдвигаемыми требованиями познавательного, трудового, практического, общественно-полезного характера и реальными возможностями по их реализации. Это противоречие становится источником движения системы к общей цели, если выдвигаемые требования находятся в зоне ближайшего развития возможностей и, наоборот, подобное противоречие не будет содействовать оптимальному развитию, если задачи окажутся чрезмерно трудными или легкими.

Субъективные. Противоречия между индивидуальным творческим процессом становления личности и массово-репродуктивным характером организации педагогического процесса. Постоянные изменения в общественной жизни, возникновение новых ситуаций, отношений, требований к детям делают невозможным создание неизменной педагогической системы, абсолютно совершенной педагогической целостности.

Закономерности педагогического процесса

1. Закон социальной обусловленности целей, содержания и методов педагогического процесса. Он раскрывает объективный процесс определяющего влияния общественных отношений, социального строя на формирование всех элементов воспитания и обучения. Речь идет о том, чтобы, используя данный закон, полно и оптимально перевести социальный заказ на уровень педагогических средств и методов.

2. Закон взаимообусловленности обучения, воспитания и деятельности учащихся. Он раскрывает соотношение между педагогическим руководством и развитием собственной активности обучающихся, между способами организации обучения и его результатами.

3. Закон целостности и единства педагогического процесса. Он раскрывает соотношение части и целого в педагогическом процессе, обусловливает необходимость единства рационального, эмоционального, сообщающего и поискового, содержательного, операционного и мотивационного компонентов в обучении.

4. Закон единства и взаимосвязи теории и практики.

5. Закономерность динамики педагогического процесса. Величина всех последующих изменений зависит от величины изменений на предыдущем этапе. Это значит, что педагогический процесс, как развивающееся взаимодействие между педагогом и воспитуемым имеет постепенный характер. Чем выше промежуточные движения, тем весомее конечный результат: ученик, имеющий более высокие промежуточные результаты, имеет и более высокие общие достижения.

6. Закономерность развития личности в педагогическом процессе.

7. Закономерность управления учебно-воспитательным процессом.

8. Закономерность единства чувственного, логического и практики в педагогическом процессе.

9. Закономерность единства внешней (педагогической) и внутренней (познавательной) деятельности.

10. Закономерность обусловленности педагогического процесса.

Выделяются внешние закономерности процесса обучения и внутренние. Первые (описанные выше), характеризуют зависимость от внешних процессов и условий: социально-экономической, политической ситуации, уровня культуры, потребностей общества в определенном типе личности и уровня образования.

К внутренним закономерностям относят связи между компонентами педагогического процесса. Между целями, содержанием, методами, средствами, формами. Иначе говоря, – это зависимость между преподаванием, учением и изученным материалом.

Принципы

Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения направлен на всестороннее развитие личности и индивидуальности учащегося.

Принцип научности содержания и методов педагогического процесса отражает взаимосвязь с современным научным знанием и практикой демократического устройства общества.

Принцип систематичности и последовательности в овладении достижениями науки, культуры придает системный характер учебной деятельности, теоретическим знаниям, практическим умениям учащегося.

Принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности, учащихся при руководящей роли учителя.

Принцип наглядности, единство конкретного и абстрактного, репродуктивного и продуктивного, как выражение комплексного подхода.

Принцип доступности обучения.

Принцип прочности результатов обучения и развития познавательных сил учащихся.

Принцип связи обучения с жизнью, с практикой.

Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и способов учебной работы.

Принцип сознательности и активности учащихся – педагогический процесс не должен превращаться в пассивное восприятие знаний.

Принцип сочетания педагогического управления с развитием инициативы и самостоятельности воспитанников. Уважение личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью к нему.

Принцип согласованности требований школы, семьи и общества., учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся., духовно-направленного, развивающего и воспитывающего характера обучения, научности, связи обучения с практикой, систематичности и последовательности, доступности, наглядности, сознательности и активности учащихся в обучении, рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и способов учебной работы..

Источник