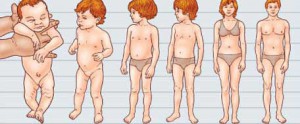

Периоды развития ребенка периоды детства

Детство может быть разделено на следующие периоды: внутриутробный период; период новорожденного, включающий первые 28 дней жизни; период грудного возраста — от 4 недель до 1 года; период раннего детства — от 1 года до 3 лет; дошкольный период — от 3 лет до 6 лет; школьный период или период старшего детства, включающий школьный период как таковой (или «младший школьный»), который начинается в 6 лет и заканчивается в 10—12 лет после чего следует период половой зрелости.

Детство может быть разделено на следующие периоды: внутриутробный период; период новорожденного, включающий первые 28 дней жизни; период грудного возраста — от 4 недель до 1 года; период раннего детства — от 1 года до 3 лет; дошкольный период — от 3 лет до 6 лет; школьный период или период старшего детства, включающий школьный период как таковой (или «младший школьный»), который начинается в 6 лет и заканчивается в 10—12 лет после чего следует период половой зрелости.

Основной характеристикой детства является развитие человеческого организма, начиная от яйца (получившегося путем соединения сперматозоида с яйцевой клеткой) до зрелого человека в возрасте 18—20 лет, способного к самостоятельной жизни в рамках определенного общества.

Развитие состоит из двух различных, но весьма тесно связанных между собой процессов:

Рост

Количественный процесс, который проявляется изменениями размеров тела. На уровне клеток развитие соответствует размножению числа клеток (или ядер) и увеличению их объема, что представляет собой непрерывный, измеряемый процесс, который достаточно легко изменяет свой ритм. Скорость роста варьирует в зависимости от каждого ребенка, и этим объясняются различия, отмечаемые у взрослых лиц.

Созревание

Процесс, который проявляется изменениями структуры, состава и функционирования клеток, тканей, органов или всего тела вообще, представляя собой также непрерывное явление, развивающееся с относительно постоянной скоростью и которое устанавливается гораздо труднее. Скорость созревания варьирует в зависимости от ребенка, но его результат — зрелость — является одинаковым почти для всех лиц.Эти два механизма взаимосвязаны: быстрота роста или пропорций между частями тела зависит от эндокринного созревания, а кривая веса тела зависит от созревания тканей. Это различие позволяет лучше осветить общую картину развития организма, факторов, которые могут его изменить, а также методов измерения.

Внутриутробный период (предродовой)

Представлен 9 месяцами беременности, а жизнь начинается с момента соединения женской яйцеклетки с мужским сперматозоидом. Внутриутробный период является одним из наиболее активных и комплексных этапов развития, учитывая, что в течение 9 месяцев микроскопическая клетка становится плодом в 3 кг. В течение этого периода клетки формирующегося человека являются чрезвычайно уязвимыми, несмотря на защиту, оказываемую материнским организмом и плацентой. Оценка внутриутробного роста осуществляется в зависимости от продолжительности беременности (подсчет количества дней между последней менструацией и родами) и на основании признаков созревания различных органов и нервной системы. В течение первых 3 месяцев (зародышевый субпериод) внутриутробной жизни все системы организуются и развиваются весьма быстро. Именно в этот период патологические факторы, в большинстве своем наружного происхождения, обусловливают большинство отмечаемых врожденных аномалий. В конце второго квартала беременности размеры плода составляют 70%, а вес — всего лишь 20% по отношению к этим значениям при рождении. Следовательно, последние 3 месяца беременности представляют собой наиболее быстрый период роста и, особенно, увеличения веса тела.

Период новорожденного (0—28 дней)

Представляют собой этап адаптации ребенка к внеутробной жизни, будучи наиболее трудным периодом с точки зрения ухода со стороны матери, врача и патронажной сестры. Питание, уход за кожей и создание необходимых условий окружающей среды (белье, правильно проветриваемое и согреваемое помещение, адаптация семьи к новому члену, создание у матери навыков ухода за новорожденным) имеют очень большое значение. Мать должна научиться различать пределы нормы в явлениях, наблюдаемых у новорожденного. Этого необходимо добиться с первых же дней, так как в этот период происходит целый ряд физиологических явлений — желтуха, снижение веса тела, кожные высыпания и т. д., а заболевания вообще имеют тенденцию к генерализации и быстрому развитию.

Период грудного возраста (28 дней — 1 год)

Характеризуется продолжающимся быстрым увеличением веса и роста. Длина тела в течение первого года жизни увеличивается на 20—23 см, а вес удваивается спустя 5 месяцев и утраивается за год. Окружность черепа увеличивается на 12 см (34—35 см при рождении, 46—47 в возрасте одного года). Размножение клеток нервной системы заканчивается в возрасте 5 месяцев. Исключительно молочное питание в начале жизни становится все более разнообразным к концу первого года. Для матери этот период является длинным и трудным, если принять во внимание, что ее знания и навыки должны пополняться каждую неделю, а иногда даже и каждый день. Существо, которое умеет только спать и глотать, становится маленьким человеком, который к концу первого года ходит, начинает говорить, проявлять характер. Заболевания, которые преобладают у грудных детей, зависят, главным образом, от качества ухода со стороны семьи (поносы, дыхательные инфекции, кожные заболевания, плохое питание и т. д.). Развитие этих заболеваний зависит как от строения организма ребенка, так и от сотрудничества между педиатром, семьей и патронажной сестрой.

Период раннего детства или младшего дошкольного возраста (1—3 года)

Характеризуется замедлением темпов увеличения веса тела (3 кг в возрасте 1—2 года; 1,5—2 кг в возрасте 2—3 года) и роста 2—3 см в возрасте 1 — 2 года; 1 см в возрасте 2—3 года). Пропорции между размерами головы, туловища и конечностей изменяются, обусловливая изменения общего вида ребенка. Появляются последние молочные зубы, а двигательная функция совершенствуется. В этом периоде следует вырабатывать у ребенка соответствующие навыки и привычки. В раннем детстве среди заболеваний преобладают: несчастные случаи, интоксикации, интеркурентные заболевания, некоторые расстройства поведения вследствие ошибочного ухода за ребенком.

Второй период детства или дошкольный период (3—6 лет)

Физическое развитие ребенка плавное. По сравнению с показателями при рождении, в 5 лет вес тела увеличивается в 5 раз, а рост удваивается в 4 года. Миелинизация головного мозга заканчивается к 3 годам, а в 6 лет его объем достигает 90% по сравнению со взрослым.Питательные нужды меньшие, чем в предыдущие периоды. В этом периоде ребенок приобретает некоторую самостоятельность. Родители должны понять, что ребенку необходимо развернуться, что настало время приобщения к детскому коллективу и что основной его деятельностью является игра. В этом возрасте патология, в основном, представлена различным несчастными случаями, инфекционными заболеваниями, аллергиями.

Третий период детства или школьный возраст

Начинается с 5—6 лет и заканчивается в 10 — 12 лет. Будучи периодом сравнительно плавного развития, скорость которого почти постоянна; это — возраст совершенствования приобретенных навыков. Процесс роста, главным образом, затрагивает конечности. Появляются постоянные зубы.

Половая зрелость

Сравнительно длинный период, продолжающийся несколько лет, во время которого происходит переход от детства в период взрослого возраста. Здесь преобладают следующие превращения: соматическое развитие (рост, вес тела), изменение первичных половых признаков (половые органы) и появление вторичных признаков. Параллельно происходят изменения всего организма с глубокими последствиями с психологической точки зрения. Переход от периода детства к периоду взрослого возраста происходит различно у каждого ребенка. Признаки половой зрелости прогрессируют одновременно, но в различном ритме, и в течение 4—5 лет наступает картина развитого взрослого организма. Этот период, который обычно называется периодом половой зрелости, состоит из 3 этапов.

Препубертатный период (препубертатность)

Начинается приблизительно в 10 лет у девочек и в 12 лет у мальчиков; его доминирующим признаком является секреция соматотропного гормона, который стимулирует рост. Кроме того, в этом периоде у девочек начинается секреция яичников, а у мальчиков — секреция тестикулярных гормонов.

Период половой зрелости (как таковой)

Начинается в возрасте 10 — 14 лет у девочек и 11 — 16 лет у мальчиков. Как начало, так и продолжительность этого периода могут быть весьма различными, но вообще он более короток у девочек (4—5 лет), чем у мальчиков (5—6 лет). В этом периоде доминируют процессы полового созревания вследствие повышения секреции гонадотропных и половых гормонов, происходит рост и функциональное развитие половых органов. После периода количественных накоплений происходит качественный скачок, то есть появление первого цикла менструации у девушек и первой эякуляции — в форме полюции — у мальчиков.

Постпубертатный период (отрочество)

Продолжается от появления половой зрелости (первая менструация у девушек и первая поллюция у мальчиков) и до окостенения хрящей роста, что совпадает с появлением третьего моляра. На этом этапе завершается половое созревание и, главным образом, наступает нейропсихическая зрелость. Это деление является, конечно, произвольным, так как все превращения в течение этих периодов прогрессируют одновременно, являясь специфическими для каждой географической зоны, для каждой народности и даже для каждого ребенка одной и той же семьи.

Факторы, которые могут оказывать влияние на развитие вообще и, соответственно, на картину полового созревания являются многочисленными.

Среди них мы прежде всего назовем наследственность (у высоких родителей и высокие дети); питание (дети, которые в период грудного возраста и половой зрелости получили малые количества протеинов, какими являются молоко, молочные продукты, мясо, рыба, обычно малого роста); наиболее убедительным примером являются японцы, переселившиеся в Соединенные Штаты Америки, которые в результате изменения питания в настоящее время имеют значительно более высокий рост; точно так же, за последние десятилетия наблюдается скачок роста жителей Японии вследствие повышения их жизненного уровня; окружающая среда вообще (высота над уровнем моря, климат, освещение, солнечное облучение); наследуемые или приобретаемые заболевания; социально-экономические факторы (санитарно-медицинские условия; подход родителей к уходу за ребенком — чрезмерно оберегаемые дети, выращенные с боязнью заболеваний, простуд, сквозняков, без правильной закалки, достигают половой зрелости позднее и с осложнениями; не гигиенические жилищные условия; подход к прогрессу и научным концепциям относительно современной жизни; неблагополучная семейная обстановка и т. д.). Все эти факторы, уже давно известные и общепринятые, но правильно используемые только в некоторых странах, обусловили так называемую «акселерацию роста с течением времени». Эта присущая нашему веку «акселерация» была отмечена во всех странах Европы и Северной Америки, а также в некоторых странах, в которых произошли изменения питания и традиционного воспитания детей и молодежи. Средний рост человека увеличивается каждое десятилетие на 1,5 см в возрасте 4—6 лет; на 2,5 см — к 11 годам и на 1 см — у взрослых лиц. В то же время половая зрелость в среднем на десятилетие наступает раньше на 4 месяца, с начала нынешнего века; соответственно, менструации появляются у девушек в среднем на 28 месяцев раньше. В настоящее время этот процесс продолжается особенно среди детей тех социальных групп, где улучшились жизненные условия и наблюдается интерес к физическим упражнениям, физическому труду и распространению массовых видов спорта.

Следовательно, явление акселерации обусловливается улучшением питания, состоянием здоровья и условий жизни, что позволяет детям и подросткам полностью реализовать потенциал, носителями которого они генетически являются.

Факторы среды могут продолжительно и даже окончательно изменить некоторые анатомические, функциональные и психические особенности человека; особенно действует среда в первые годы жизни (0—4 года) и в период полового созревания.

Источник

Возрастная периодизация — это периодизация развития человека от момента зачатия (либо от момента рождения) и до момента смерти и соответствующие этому определения возрастных границ этапов в жизни человека, принятая в обществе система возрастной стратификации. В ряде случаев границы возрастных периодов в жизни человека имеют юридическое значение (например, максимальный гестационный возраст, при котором законом разрешён аборт по социальным показаниям [по желанию женщины] в отсутствие медицинских показаний, или возраст совершеннолетия, возраст наступления уголовной ответственности, пенсионный возраст и другое).

Проблема периодизации[править | править код]

Возраст существует одновременно как абсолютное, количественное понятие (календарный возраст, время жизни от рождения или от момента зачатия) и как этап в процессе физического и психологического развития (условный возраст).

Условный возраст определяется степенью развития, текущим этапом в процессе развития и зависит от принятой системы периодизации, от принципов разграничения этапов развития.

Деление жизненного цикла человека на возрастные категории менялось со временем, оно культурно-зависимо, и определяется подходом к установлению возрастных рамок.

Как указывал И. С. Кон, чтобы разобраться в содержании категории возраста, прежде всего необходимо разграничить главные системы отсчета, в которых наука описывает человеческий возраст и вне связи с которыми возрастные категории вообще не имеют смысла.

Первой системой отсчета является индивидуальное развитие (онтогенез, «жизненный цикл»). Эта система отсчета задает такие единицы деления, как «стадии развития», «возрасты жизни», и концентрируется на возрастных свойствах.

Вторая система отсчета — это связанные с возрастом социальные процессы и социальная структура общества. Эта система отсчета задает такие единицы деления, как «возрастные страты», «возрастные группы», «поколения», одним из задаваемых ей направлений исследования являются когортные различия.

Третья система отсчета — это представления о возрасте в культуре, то, как возрастные изменения и свойства воспринимаются представителями социально-экономических и этнических групп, одним из задаваемых ей направлений исследования являются возрастные стереотипы и т. н. «возрастные обряды».

Принципы периодизации[править | править код]

«Ступени человеческого века», 1-я половина XIX века

Выготский различал три группы периодизаций (относительно периодизации детства и юности): по внешнему критерию, по одному и нескольким признакам детского развития.

Первая группа периодизаций основывается на внешнем критерии, без связи с физическим и психическим развитием человека. Например, из принципа «онтогенез повторяет филогенез» выводилась периодизация, ставящая каждый этап жизни в соответствии со стадиями биологической эволюции и исторического развития человечества. До сих пор сохраняется периодизация по ступеням системы воспитания и обучения, оперирующая такими понятиями, как «дошкольный возраст», «младший школьный возраст» и т. д. Так как структура образования развивалась с учетом психологии развития, такая периодизация косвенно связана с переломными моментами в детском развитии.

Вторая группа периодизаций основывается на одном внутреннем критерии. Выбор критерия, который ложится в основу классификации, субъективен и происходит по самым разным причинам. Так, в рамках психоанализа Фрейдом была разработана периодизация развития детской сексуальности (оральный, анальный, фаллический, латентный, генитальный этапы). В основу периодизации П. П. Блонского лег такой объективный и простой для учета физиологический признак, как появление и смена зубов. В получившейся классификации детство делится на три периода: беззубое детство, детство молочных зубов и детство постоянных зубов; с появлением зубов мудрости начинается взрослость.

Третья группа периодизаций основывается на нескольких существенных особенностях развития и может учитывать изменение важности критериев со временем. Примером таких периодизаций являются системы, разработанные Выготским и Эльконином.

Существует много периодизаций возрастного развития. Детальность проработки периодизаций неодинакова для разных возрастов; периодизации детства и юности, как правило, привлекали больше внимания психологов, чем периодизация зрелости, поскольку развитие в зрелости не несет качественных изменений и содержательная периодизация зрелости затруднена.

В рамках психологии развития, догматические периодизации, основанные на умозрительных принципах, были заменены периодизациями, основанными на предварительном изучении развития детей, в том числе и на лонгитюдных (многолетних) исследованиях одних и тех же детей, разработанных Арнольдом Гезеллом[1].

Периодизации[править | править код]

Некоторые исторические и ныне используемые системы периодизации возрастных периодов в жизни человека:

Периодизация Выготского[править | править код]

Л. С. Выготский представлял процесс развития ребенка как переход между возрастными ступенями, на которых происходит плавное развитие, через периоды кризисов. Периоды стабильного и кризисного развития по Выготскому[2]:

- кризис новорожденности (до 2 мес.)

- младенческий возраст (до 1 года)

- кризис 1 года

- раннее детство (1—3 года)

- кризис 3 лет

- дошкольный возраст (3—7 лет)

- кризис 7 лет

- школьный возраст (7—13 лет)

- кризис 13 лет

- пубертатный возраст (13—17 лет)

- кризис 17 лет

Периодизация Эльконина[править | править код]

Периодизация Д. Б. Эльконина, являющаяся интеграцией концепций Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева, выделяет следующие периоды:[3]

- Раннее детство

- Младенчество (0—1 год)

- Ранний возраст (1—3 года)

- Детство

- Дошкольный возраст (3—7 лет)

- Младший школьный возраст (7—11/12 лет)

- Отрочество

- Подростковый возраст (11/12—15 лет)

- Ранняя юность (от 15 лет)

Периодизация Эльконина является наиболее общепринятой в российской возрастной психологии[4][5].

Теория психосоциального развития Эрика Эриксона[править | править код]

Э. Эриксон выделяет восемь фаз в психосоциальном развитии человека. Каждая из этих фаз, как и фазы в психосексуальном развитии по Фрейду, имеет свои задачи и может разрешиться благоприятно или же неблагоприятно для будущего развития индивида. Примерное соответствие этих фаз возрасту:[6][7][8]

- Младенчество (от рождения до 1 года)

- Раннее детство (1—3 лет)

- Игровой возраст, дошкольный (4—6 — 7 лет)

- Школьный возраст (7—8 — 12 лет)

- Юность (13—19 лет)

- Молодость (от 19 до 35[8]-39[9] лет) — начало зрелости, период ухаживания и ранние годы семейной жизни, годы до начала среднего возраста

- Взрослость, зрелость (от 35-39 до 60 лет) — период, когда человек прочно связывает себя с определенным родом занятий, а его дети становятся подростками

- Старость (от 60 лет) — период, когда основная работа жизни закончилась

Классификация АПН СССР (1965)[править | править код]

В 1965 году на симпозиуме Академии педагогических наук СССР была принята следующая возрастная периодизация[10]:

- Новорождённые — от 1 до 10 дней

- Грудной ребёнок — от 10 дней до 1 года

- Раннее детство — от 1 до 2 лет

- Первый период детства — от 3 до 7 лет

- Второй период детства — от 8 до 12 лет (муж.); от 8 до 11 лет (жен.)

- Подростковый возраст — от 13 до 16 лет (муж.); от 12 до 15 лет (жен.)

- Юношеский возраст — от 17 до 21 года (муж.); от 16 до 20 лет (жен.)

- Средний возраст

- первый период — от 22 до 35 года (муж.); от 21 до 35 лет (жен.)

- второй период — от 36 до 60 года (муж.); от 36 до 55 лет (жен.)

- Пожилые люди — от 61 до 75 года (муж.); от 56 до 75 лет (жен.)

- Старческий возраст — от 76 до 90 лет

- Долгожители — старше 90 лет

Биологический возраст[править | править код]

Возрастная периодизация в медицине опирается на соответствующие возрасту анатомические и физиологические особенности организма. Для периодизации детского возраста учитывается степень приспособленности к условиям окружающей среды, с которыми связана специфика ухода и воспитания ребенка. Условные периоды биологического возраста[11]:

Возрастные периоды у детей

- Период новорождённости (неонатальный период) — первые 4 недели

- Грудной период: от 4-х недель до 1 года

- Раннее детство (пред-дошкольный период): 1—3 года

- Дошкольный возраст: 3 года — 6—7 лет

- Младший школьный возраст: 6—7 — 10/12 лет

- Подростковый период:

- девочки: 10 — 17—18 лет

- мальчики: 12 — 17—18 лет

Возрастные периоды взрослого человека

- Юношеский период

- юноши: 17 — 21 год

- девушки: 16 — 20 лет

- Зрелый возраст (1 период)

- мужчины: 21—35 лет

- женщины: 20—35 лет

- Зрелый возраст (2 период)

- мужчины: 35—60 лет

- женщины: 35—55 лет

- Пожилой возраст: 55/60—75 лет

- Старческий возраст: 75—90 лет

- Долгожители — 90 лет и более

См. также[править | править код]

- Возраст

- Психология развития

- Якудоси — несчастливые годы жизни в традиционных японских представлениях.

- Нормативные кризисы развития

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Арьес Ф. Ребёнок и семейная жизнь при Старом порядке. Гл. Возрасты жизни. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999

- Сапогова Е. Е. Психология развития человека. — М.: Аспект пресс, 2001. — 460 с.

- Хухлаева О. В. Психология развития. Молодость, зрелость, старость. — М.: — Академия, 2006. — 208 с. ISBN 5-7695-2635-1;

Ссылки[править | править код]

- Проблема возраста и возрастной периодизации

Источник