Классификация отклонения психического развития ребенка

Классифицирование как особый метод научного познания мира

- Объект изучения любой науки выступает, как правило,

в многообразных своих проявлениях. Явления живой природы: - химические,

- физические,

- социальные,

- языковые,

- астрономические,

- исторические,

- психологические и т. п.

бесконечны в своем многообразии. - Стремление упорядочить разнообразие изучаемых явлений воплощается в процессе их классифицирования, предоставляющего собой особый метод научного познания мира.

Многообразие психических сторон, свойств, причин нарушений

Отклонения в развитии также многообразны и весьма вариативны. Природа необыкновенной множественности нарушений в развитии кроется, прежде всего, в многообразии самих причин, способных вызвать эти нарушения. Кроме того, психика и, соответственно, процесс ее развития имеют бесконечное количество сторон и свойств, каждое из которых может быть нарушено.

Пересечение и взаимодействие этих 2-ух бесконечных рядов и дают множество вариантов отклонений в развитии

, как уже описанных, так еще и неизвестных.

В силу этого

возникает острая проблема внести определенный порядок в это многообразие

. Именно поэтому не случайно в специальной психологии

существовало и существует немало разных классификаций отклонений

в развитии, и попытки создания новых, более совершенных, не прекращаются и поныне.

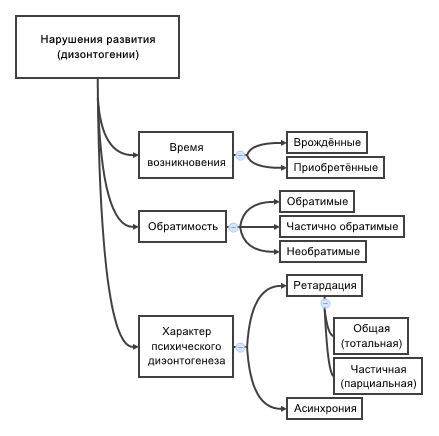

Классификация по признаку времени возникновения нарушения

Классификации отличаются друг от друга тем признаком или признаками, которые укладываются в качестве основы процесса классифицирования. Так, в качестве критерия для основы классификации можно взять:

- Признак времени возникновения нарушения

Тогда мы должны выделить 2-е большие группы дизонтогенеза: - Врожденные нарушения.

- Наследственные нарушения всегда врожденны,

но не все врожденные являются наследственными. - Приобретенные нарушения.

- Рано приобретенные;

- Поздно приобретенные.

Возрастная граница между ними может быть разной.

Классификация по свойству обратимости возникающих нарушений

Мы можем воспользоваться другим критерием, в качестве которого возьмем свойство обратимости возникающих нарушений.

В этом случае мы вправе выделить 3 группы дизонтогенеза:

- Обратимые,

- Необратимые,

- Частично обратимые.

Тут же отметим, что

разные классификации, созданные на основе разных критериев, могут между собой «не стыковаться» или трудно соотноситься

. Один и тот же ребенок в разных классификациях попадает в совершенно разные, качественно отличные друг от друга группы. Это связано с тем, что

разные классификации создаются для совершенно различных целей

— исследовательских и практических.

Классификация по этиологическому фактору нарушения (причина)

Продолжая говорить о типах классификации, необходимо упомянуть о таких ее разновидностях, где в качестве основного критерия используется этиологический фактор, — главная причина возникновения того или иного нарушения в развитии.

Традиционно с точки зрения клинико-психологического подхода

выделение 2-ух больших групп нарушений в развитии.

Одна из них обозначается термином ретардация,

под которым понимается замедление,

отставание психического развития любого происхождения.

Выделяются 2 разновидности ретардации:

- Ретардация

- Общая (тотальная)

- Частичная (парциальная).

Другая большая группа нарушений в развитии называется асинхрония, представляющая многообразные их варианты, для которых характерно сочетание:

- Асинхрония

- неравномерность в развитии (гетерохронность),

как вполне нормального его свойства, - несвоевременность формирования

тех или иных психических функций и сторон психики.

Классификация по основным критериям нарушения развития

Несложно понять, что

в качестве основополагающих критериев в данной классификации использованы признаки темпа психического развития и последовательности формирования разных сторон

психической деятельности (схема 5.1).

Выделяя разные стороны психического функционирования

, мы тем самым

получаем определенные критерии для классификаций отклонений

от нормального развития. Так, можно говорить о регуляторных и исполнительских функциях психики и, соответственно, о преимущественных нарушениях в той и другой сферах.

Эмпирические практикоориентированные классификации

Помимо научных, теоретических классификаций, не менее популярны так называемые эмпирические практикоориентированные классификации, в основу которых укладывается не заранее заданный критерий, а наиболее часто встречающиеся признаки, которые группируются по степени сходства. Эмпирические классификации также множественны и в силу своей практической направленности более популярны. Так, одна из них выделяет следующие группы отклонений в развитии (или группы детей с отклонениями в развитии):

- Дети с сенсорными речевыми и двигательными нарушениями.

- Дети с задержкой психического развития.

- Дети с астеническими, реактивными состояниями

и конфликтными переживаниями. - Дети с психопатическими

психопатоподобными формами поведения. - Умственно отсталые дети.

- Дети с начальными проявлениями психических заболеваний.

Нетрудно заметить

отсутствие единого или единых критериев в образовании групп

, что вполне типично для эмпирических классификаций.

В современной литературе без особого труда можно найти немало подобных эмпирических классификаций, наиболее популярной из которых, судя по числу ссылок в научных публикациях, является классификация В. В. Лебединского, в которой выделяется 6 форм дизонтогенеза.

- Психическое недоразвитие.

- Задержанное развитие.

- Поврежденное развитие.

- Дефицитарное развитие.

- Искаженное развитие.

- Дисгармоническое развитие.

В науке не всегда есть необходимость создавать абсолютно новую классификацию.

Иногда продуктивнее бывает изменить, расширить, уточнить уже созданную и существующую классификацию

. Примером последнего может служить предпринятая Н. Я. Семаго и М. М. Семаго попытка дальнейшего развития выше приведенной классификации В. В. Лебединского.

Источник

Особенности детей с тяжелыми психическими нарушениями.

Классификация видов отклонений развития

В психологии традиционно выделяются три основных класса психических процессов – когнитивные, эмоциональные и регуляторно-волевые.

Другая классификация, также базирующаяся на психологическом критерии, отличает расстройства в мотивационно-потребностной сфере и в операциональной.

Существует еще одно достаточно простое, но не лишенное практического смысла деление отклонений в развитии на монофакторные и мультифакторные. К первым относятся расстройства, в основе которых лежит патология какого-то одного органа или системы, например зрения, слуха, или двигательной сферы и т. д. Мультифакторные отклонения в развитии включают комбинацию двух или более патологий, например слепоглухота или сочетание глухоты с умственной отсталостью и т.п.

Одна из подобных классификаций выделяет следующие группы отклонений в развитии (или группы детей с отклонениями в развитии):

1) дети с сенсорными нарушениями (зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата);

2) дети с задержкой психического развития;

3) дети с астеническими, реактивными состояниями и конфликтными переживаниями;

4) дети с психопатоподобными формами поведения;

5) умственно отсталые дети;

6) дети с начальными проявлениями психических заболеваний (шизофрения, эпилепсия и др).

Вернемся снова к эмпирическим классификациям. Т.А. Власова и М.С. Певзнер представляют иную группировку:

1) дети с отклонениями в развитии, вызванными с органическими нарушениями ЦНС;

2) дети с отклонениями в развитии в связи с функциональной незрелостью ЦНС;

3) дети с астеническими, реактивными состояниями и конфликтными переживаниями;

4) дети с психопатоподобными формами поведения;

5) умственно отсталые дети;

6) дети с начальными проявлениями психических заболеваний (шизофрения, эпилепсия и др.

И наконец, следующая «Классификация психических и поведенческих расстройств» международной системы болезней десятого пересмотра», принятой Всемирной организацией здравоохранения и действующей в настоящее время. Она также относится к классу эмпирических и содержит несколько разделов. Первый из них – умственная отсталость, дифференцируемая по степени выраженности: легкая, умеренная, тяжелая и глубокая, а также «другая» и «неуточненная».

Далее следует обширный раздел под рубрикой «Нарушения психического развития», включающий специфические расстройства речи и школьных навыков (чтение, счет, письмо).

Отдельно обозначены так называемые общие расстройства развития:

Детский аутизм- расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями. Все указанные признаки начинают проявляться в возрасте до трёх лет. Схожие состояния, при которых отмечаются более мягкие признаки и симптомы, относят к расстройствам аутистического спектра.

Атипичный аутизм у детей – неспецифическое первазивное расстройство развития. Это разновидность заболеваний аутистического спектра

Так же, как и классический синдром Каннера, атипичная форма аутизма характеризуется нарушением коммуникативных навыков ребенка, ограниченностью интересов и отставанием в развитии

При специфическом расстройстве страдает не только речь ребенка, как следствие неумения формулировать собственные мысли, но и понимание разговоров других людей. У детей, страдающих атипичным аутизмом, нарушена эмоциональная сфера. Им сложно выражать эмоции, а потому они кажутся холодными, неучастливыми и даже безразличными

На самом деле, таким малышам часто действительно не свойственно переживать за других людей. Первазивное расстройство развития также нередко характеризуется ограниченностью сферы мышления, это выражается в боязни любых перемен и приверженности к привычкам.

Такие дети окружают себя знакомыми вещами и совершают только привычные, часто монотонные действия. Все новое ввергает их в панику.

Синдром Ретта — это одна из разновидностей прогрессирующего дегенеративного заболевания, характеризующаяся поражением ЦНС.

Это редкая генетически обусловленная патология, которая развивается преимущественно у девочек в раннем возрасте. Ее можно отнести к группе психических и ментальных расстройств, поскольку недуг затрагивает жизненно важные отделы организма: функционирование головного мозга, нормальное развитие опорно-двигательного аппарата, ЦНС. Что характерно для синдрома Ретта? Специфические движения рук. У детей с таким диагнозом постепенно пропадают навыки удерживания предметов в руках. При этом появляются монотонные движения, характеризующиеся непрерывным перебиранием пальцев или хлопками на уровне груди. Ребенок может покусывать руки или ударять ими себя по разным частям тела. Ментальное развитие. Заболевание отличается умственной отсталостью и отсутствием познавательной деятельности, что характерно для новорожденных. Некоторые малыши приобретают первичные навыки говорения и восприятия окружающих, но со временем теряют их окончательно. Выраженная микроцефалия. Из-за уменьшения размеров мозга постепенно рост головы приостанавливается. Судорожные припадки. Отличительным признаком синдрома Ретта считаются эпилептические припадки. Развивающийся сколиоз. Нарушения в позвоночном сегменте появляются рано или поздно у всех детей с таким диагнозом. Причиной искривления спины служит дистония мышц.

Гиперактивные расстройства, сочетающиеся с умственной отсталостью и стереотипными движениями. Сюда же включен синдром Аспергера и другие

общие нарушения. Следующий класс – «Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте», к числу которых относятся патологии активного внимания и гиперкинетические нарушения поведения. В свою очередь, раздел «Расстройства поведения» объединяет поведенческие нарушения, ограничивающиеся условиями семьи; несоциализированные и социализированные расстройства поведения; оппозиционно-вызывающие и др. Рубрика «Смешанные расстройства поведения и эмоций» включает депрессивные и иные нарушения поведения и эмоций.

Однако принятие международной системы не отменяет практики существования и развития собственных национальных классификаций в различных странах. В настоящее время у нас наибольшую популярность, судя по числу ссылок, приобрела классификация отклонений в развитии, предложенная В.В. Лебединским. Он выделяет шесть видов дизонтогенеза.

1. Психическое недоразвитие, типичной моделью которого является умственная отсталость.

2.Задержанное развитие – полиформная группа, представленная разнообразными вариантами инфантилизма, нарушений школьных навыков, недостаточностью высших корковых функций и т. д. В отличие от умственной отсталости характеризуется порциальной ретардацией и разными степенями обратимости.

3. Поврежденное психическое развитие описывает случаи, при которых ребенок имел достаточно длительный период нормального развития, нарушенного заболеваниями (прежде всего, центральной нервной системы) или травмами.

4. Дефицитарное развитиепредставляет собой варианты психофизического развития в условиях глубоких нарушений зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.

5.Искаженное развитие – сочетание недоразвития, задержанного и поврежденного развития.

6. Дисгармоническое развитие – нарушения в формировании личности. Типичной моделью данного вида дизонтогенеза могут быть различные формы психопатий.

Данная классификация также является эмпирической. Она достаточно компактна в силу того, что представленные в ней группы велики по своему качественному составу (полиформны). Но именно поэтому она удобна в использовании.

Особенности психического развития аномальных детей

Развитие психики аномальных детей подчиняется тем же основным закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормального ребенка:

– цикличность психического развития;

– неравномерность психического развития;

– развитие отдельных психических функций на базе сформированных ранее;

– пластичность нервной системы;

– соотношении биологических и социальных факторов в процессе психического

развития.

Зная их, можно продуктивно искать пути, факторы и направления развития различных категорий детей с отклонениями. Надо различать и общие закономерности отклоняющегося развития:

-снижение способности к приему, переработке, хранению и использованию информации;

-трудность словесного опосредования;

-замедление процесса формирования представлений и понятий об окружающей действительности;

-риск возникновения состояний социально-психологической дезадаптированности (по В.И. Лубовскому).

В.В. Лебединский на основе представлений отечественных и зарубежных ученых (Л.С. Выготский, Г.Е. Сухарева, В.В. Ковалев, Л. Каннер и др.) предложил свою классификацию видов психического дизонтогенеза (разных форм нарушения нормального онтогенеза). Критерием деления стало учение об основных нарушениях психического развития человека:

-ретардация (задержанное развитие) – запаздывание или приостановка всех сторон психического развития или преимущественно отдельных компонентов;

-дисфункция созревания;

-поврежденное развитие — изолированное повреждение какой-либо анализаторной системы или структур головного мозга;

асинхрония – диспропорциональное психическое развитие при выраженном опережении темпа и сроков развития одних функций и запаздывании или выраженном отставании других.

Итак, к основным видам дизонтогенезаотносят:

-отклонения по типу ретардации и дисфункцию созревания (умственная отсталость, задержка психического развития);

-отклонения по типу повреждения (органическая деменция, тяжелые нарушения анализаторных систем);

-отклонения по типу асинхронии с преобладанием эмоционально-волевых нарушений (ранний детский аутизм, психопатии).

На тип возникшей у ребенка дизонтогении влияют так называемые параметры дизонтогенеза. В соответствии с представлениями М.С. Певзнер, В.В. Лебединского, Э.Г. Симерницкой называют такие параметры, как:

– время и длительность воздействия повреждений (возрастная обусловленность дизонтогении). Чем раньше произошло поражение, тем вероятнее является недоразвитие психических функций;

– этиология (причины и условия возникновения нарушений);

– локализация, интенсивность и распространенность патологического процесса. Локальные формы: дефекты отдельных анализаторных систем. Системные нарушения: интеллектуальные дефекты (УО, ЗПР);

-степень нарушения межфункциональных связей и иерархических координации. При общем повреждении нервной системы в первую очередь страдают те функции, которые находятся в сенситивном периоде развития.

Нарушения психического развития могут иметь частный и общий характер. Частные нарушения – это нарушения в деятельности анализаторов: зрения, слуха, речи, движений.

Общие нарушения функций головного мозга связаны с деятельностью регуляторных систем.

Поражения мозга на подкорковом уровне приводят к снижению уровня бодрствования, постоянному снижению работоспособности. На этом же уровне поражений встречаются нарушения элементарных эмоций – беспричинные вспышки ярости, чувство общей тоски, тревоги и т. д.

При поражениях головного мозга на уровне коры происходит специфическое нарушение интеллектуальной деятельности: недостаточность функций целеполагания, программирования и контроля. Поражение лобных отделов головного мозга приводит к нарушению произвольности целенаправленной деятельности. Ребенок испытывает трудности с планированием выполнения ряда заданий, отмечается неустойчивость произвольного внимания, теряется функция контроля и критического отношения к результатам деятельности.

Чем раньше произошло поражение, тем вероятнее будут проявления недоразвития психики. При более поздних поражениях характерны повреждения и распад ранее сформированных функций. Каждая функция в ходе своего развития проходит сенситивный период с наибольшей интенсивностью развития, но в этот, же период данная функция является наиболее уязвимой.

Так, периодом формирования фразовой речи является возраст от 2 до 3 лет: проходит бурное накопление словарного запаса, усвоение лексико-грамматических конструкций. В это же время психические травмы, соматические заболевания, перенесенные в этот период, могут привести к возникновению заикания. В возрасте от 5 до 7 лет происходит формирование основных морально-этических чувств. Ребенок в этот период развивает навык произвольной регуляции эмоций, и повреждающие воздействия в этот период могут способствовать возникновению органической психопатии. Поэтому в этом же возрасте часто возникают и проявляются психопатические особенности характера: злобность, раздражительность, склонность к внезапным колебаниям настроения. В младшем школьном возрасте происходит становление логического мышления. У ребенка формируются понятия о сохранении числа, массы, объема, автоматизируются навыки чтения и письма.

Недоразвитие какой-либо частной функции, не позволяющее освоить данный объем информации, социальная и педагогическая запущенность и т. д. могут привести к недостаточности либо задержке в формировании логического мышления. В подростковом возрасте происходит сложная гормональная перестройка организма и развивается ряд весьма существенных функций.

В сфере мышления – развитие абстрактно-логического мышления, способность к установлению отдаленных связей.

В сфере эмоций – прохождение стадии платонической любви, расширение сферы чувств и эмоций.

В сфере мотиваций – изменение ведущих мотивов деятельности, формирование самостоятельной самооценки, шкалы ценностей, решение проблем общения со сверстниками и установление взрослого стереотипа отношений с родителями.

В физиологическом плане подростковый возраст характеризуется большой интенсивностью влечений, сильным влиянием гормонального фона на деятельность головного мозга. За счет значительного разнообразия функций, бурно развивающихся в подростковом возрасте, неблагоприятные социальные и биологические воздействия в этот период приводят к разнообразным отклонениям. Это могут быть значительные изменения и искажения со стороны мышления, выступающие как начало шизофренического процесса. Нарушения со стороны эмоций и влечений закладывают фундамент будущих сексуальных девиаций. Недостаточная помощь со стороны взрослых при формировании мировоззренческих установок может привести к тяжелым личностным кризисам утраты смысла жизни. Трудности общения со сверстниками либо избыточные реакции группирования также могут наложить свой отпечаток на последующую жизнь человека в обществе. Возможно появление характерных для подросткового возраста невротических реакций в виде нервной анорексии, дисморфомании.

В детском возрасте психические функции еще не стабилизировались. Недостаточная устойчивость психических функций может обусловить явления регресса – возврата функции на более ранний возрастной уровень. Различные события, вызывающие стресс и мобилизацию усилий организма на борьбу за выживание, приводят к явлениям временного регресса, т. е. временной утрате сформированных ранее навыков.

Например, при тяжелых соматических заболеваниях дети первых лет жизни могут утрачивать навыки ходьбы, опрятности, перестают произносить слова.

У детей старшего возраста, школьников явления временного регресса затрагивают прежде всего интеллектуальную и мотивационную сферу личности. Так, у детей, переживших шоковые психические травмы (после землетрясений, железнодорожных катастроф), отмечался возврат к более примитивным формам рисунка, утрата потребностей и интересов, свойственных возрасту, и появление эмоциональных форм реагирования и потребностей, характерных для более младшего возраста: страх темноты, одиночества, потребность в физическом контакте и т. д. Стойкий регресс – это устойчивый возврат на более ранний возрастной уровень, связанный с существенным повреждением функции. Такое состояние чаще всего связано с тяжелым психическим заболеванием – ранней детской шизофренией. Чаще регрессу подвергаются менее зрелые, недавно возникшие функции. Так, более вероятна утрата навыков чтения и письма, чем навыка ходьбы и приема пищи.

Основными факторами, влияющими на продвижение в развитии ребенка с отклонениями, являются:

1) биологические: характер и выраженность нарушения в зависимости от времени его приобретения, состояния здоровья ребенка;

2)социальные: спонтанное обучение (воздействие социальной среды: семейное влияние, воздействие коллектива сверстников, отношения с взрослыми); организованное обучение неспециалистами — пребывание ребенка в детском саду или школе, систематические занятия с родителями, которые оказывают недостаточное влияние; специально организованное воспитание и обучение в домашних условиях, в закрытом учреждении, а также интеграция в среду нормально развивающихся сверстников, в результате которого происходит коррекция и компенсация нарушений развития ребенка; собственная психическая активность (интересы, склонности, эмоции, способность к волевому усилию, сформированность произвольных процессов).

Тяжесть психических нарушений зависит от времени выявления проблем в дизонтогенезе ребенка и от ранней организованной работы. Т.е. комплексного целенаправленного сопровождения специалистами(логопедами ,психологами ,инструкторами ЛФК ,учителями АФК, врачами и многими другими.)

Источник