Источником психологического развития ребенка является

Источники психического развития

В психологических теориях можно выделить два направления, которые по-разному рассматривают источники психического развития – биологизаторское и социологизаторское:

1. Биогенетическая концепция развития. Представители этой концепции считают, что ведущей в развитии человека является наследственность. Человек рассматривается как существо биологическое, наделенное от природы определенными способностями, чертами характера, формами поведения. Наследственность определяет весь ход его развития – и его темп, быстрый или замедленный, и его предел – будет ребенок одаренным, многого достигнет или окажется посредственностью. Американский ученый Э. Торндайк утверждает, например, что все духовные качества личности, ее сознание – это такие же дары природы, как и наши глаза, уши, пальцы и другие органы нашего тела. Все это наследственно дается человеку и механически воплощается в нем после зачатия и рождения. Американский педагог Джон Дьюи считает, что человек рождается даже с готовыми моральными качествами, чувствами, духовными потребностями. Представители теории, известной под названием «биогенетический закон» (Ст.Холл, Гетчинсон и др.), считают, что ребенок в своем развитии постепенно воссоздает все этапы исторического развития человека: период скотоводства, земледельческий период, период торгово-промышленный. Только затем он включается в современную жизнь. Ребенок живет жизнью своего исторического периода. Это проявляется в его склонностях, интересах, стремлениях и действиях. Сторонники теории «биогенетического закона» отстаивали свободное воспитание детей для того, чтобы они могли полноценно развиваться и включаться в жизнь того общества, в котором живут.

2. Социогенетическая концепция развития. Согласно социогенетическим теориям, развитие человека определяется социальными условиями. Джон Локк (ХVII в.) считал, что ребенок появляется на свет с душой чистой, как белая восковая доска: на этой доске воспитатель может написать все, что угодно, и ребенок, не отягощенный наследственностью, вырастет таким, каким его хотят видеть близкие взрослые. Социологизаторские идеи о неограниченных возможностях формирования личности ребенка получили достаточно широкое распространение. Они созвучны идеологии, господствующей в нашей стране до середины 80-х годов, поэтому их можно найти во многих педагогических и психологических трудах.

В начале ХХ столетия возникла педологическая концепция психического развития. Педология придерживалась теории двух факторов развития: биологического и социального, считая, что эти два фактора конвергируют, то есть, взаимодействуя, не всегда находят надлежащее теоретическое обоснование, оставляя открытым вопрос о движущих силах психического развития.

Современные представления о соотношении биологического и социального, принятые в отечественной психологии, в основном, базируются на положениях Л.С.Выготского. Л.С. Выготский подчеркивал единство наследственных и социальных моментов в процессе развития: «…Наследственность присутствует в развитии всех психических функций ребенка, но имеет как бы разный удельный вес. …Элементарные вещи (начиная с ощущений и восприятия) больше обусловлены наследственностью, чем высшие (произвольная память, логическое мышление, речь). Высшие функции – продукт культурно-исторического развития человека, и наследственные задатки здесь играют роль предпосылок, а не моментов, определяющих психическое развитие. С другой стороны, среда тоже всегда «участвует» в развитии. …Никогда никакой признак детского развития не является чисто наследственным. Психическое развитие не определяется механическим сложением двух факторов, а лишь их взаимодействием».

Психическое развитие, таким образом, – это дифференцированное, изменяющееся в процессе развития единство наследственных и социальных влияний.

Источник

Противоречие, конфликт, столкновение, кризис – самый мощный источник развития, личностного роста, движения к совершенству. Там, где идет развитие (отношений, личности, духа или тела), редко бывает спокойно. Но истинная педагогика как раз и заключается в том, чтобы способствовать развитию, учить преодолевать боль и сомнения, радоваться победам и новым задачам. Также источником психического развития является социальная среда, воплощающая особенности человеческого рода, который должен усвоить ребенок.

Фрейд считал источником психического развития влечения и инстинкты . Ребенок рождается с определенным запасом энергии – «либидо» , которая лежит в основе сексуальных влечений человека . Весь процесс детского развития Фрейд укладывал в 4 стадии : оральная , анальная , фаллическая стадия , латентный период и гениталъная стадия .

К

Когнитивная психология

одно из направлений преимущественно американской психологии, возникшее в начале 60-х гг. как альтернатива бихевиоризму. К. п. реабилитировала понятие психики как предмета научного исследования, рассматривая все психические процессы как опосредованные познавательными (когнитивными) факторами. Современная К. п. состоит из 10 основных разделов: восприятие, распознавание образов, внимание, память, воображение, речь, психология развития, мышление и решение задач, человеческий интеллект, искусственный интеллект. С момента возникновения К. п. ее основным методом был информационный подход, в рамках которого разрабатывались модели микроструктуры восприятия, внимания и кратковременной памяти, протекавшие в основном в миллисекундном диапазоне времени. С расширением предметной области исследований обнаружилась ограниченность информационного подхода, особенно при анализе речевой деятельности, мышления, долговременной памяти и структуры интеллекта. Поэтому когнитивисты начали обращаться к генетической психологии (Ж. Пиаже), психологии культурно-исторического развития (Л. С. Выготский), деятельностному подходу (А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия). Разработанная в рамках К. п. методическая база экспериментальных исследований привлекла внимание многих европейских, особенно российских, ученых, которые адаптировали ее для развития своих традиций (микроструктурный и микродинамический анализ, микрогенетический метод).И

Концепция

умственное построение, система воззрения о каком-либо предмете.

Концепция(от лат. conceptio – понимание, система), определённый способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, процесса, основная точка зрения на предмет и др., руководящая идея для их систематического освещения. Термин “К.” употребляется также для обозначения ведущего замысла, конструктивного принципа в научной, художественной, технической, политической и др. видах деятельности.

КРИЗИСЫ ВОЗРАСТНЫЕ

условное наименование переходных этапов возрастного развития. К. в. рассматриваются в концепциях, признающих стадиальность развития (Э. Эриксон — К. в. как разрешение основной задачи возраста; 3. Фрейд — смена основных стадий психосексуального развития).

В отечественной психологии термин «К. в.» введен Л. С. Выготским и определен как целостное изменение личности ребенка, регулярно возникающее при смене стабильных периодов. По Выготскому К. в. обусловлен возникновением основных новообразований предшествующего стабильного периода, которые приводят к разрушению одной социальной ситуации развития и возникновению другой адекватной новому психологическому облику ребенка. Механизм смены социальных ситуаций составляет психологическое содержание К. в. Поведенческие критерии К. в. — трудновоспитуемость, упрямство негативизм и др. — Выготский считал необходимыми и выражающими единство негативной (деструктивной) и позитивной (конструктивной) сторон кризиса. Д. Б. Эльконин полагал, что эмансипация от взрослого, составляющая основу любого К. в., служит основой качественно нового типа связи со взрослым и потому К. в. являются необходимыми и закономерными (включая и характерные негативные черты поведения). Исследования последних лет также обнаружили, что выраженное негативное поведение в отношении к «старой» социальной ситуации в определенной мере обеспечивает полноту готовности действовать в новой социальной ситуации развития.

Существует и другая точка зрения на негативизм, рассматривающая его как показатель неправильной системы отношений ребенка и взрослого. Так, А. Н. Леонтьев считал конфликтность поведения при К. в. свидетельством неблагоприятного течения кризиса.

Хронологически К. в. определяются границами стабильных возрастов: кризис новорожденности (до 1 мес), кризис одного года, кризис 3 лет, кризис 7 лет, подростковый (11 — 12 лет), юношеский К.

Отдельными авторами признается также наличие К. в. у взрослых (напр., кризис 40 лет), однако достоверных экспериментальных данных на этот счет не существует.

Кризис личностный

КРИЗИС — состояние душевного расстройства, вызванное длительной неудовлетворенностью человека собой и своими взаимоотношениями с окружающим миром.

Под личностным кризисом мы понимаем то состояние личности, когда возникает дисбаланс в жизни и деятельности человека, по причине которого возникает неразумное с точки зрения личности и неадекватное в социальном аспекте поведение, поступки и действия, а также срыв нервно- психического и соматического состояния.

Аналогом, семантически близким к этому понятию, является кризисное состояние – временная ситуационная или внутренне обусловленная дезинтеграция личности.

В методологическом отношении мы личностный кризис можем обозначить как некую прерывность в линейной области эволюции личности как сложной системы. При этом существует бинарность векторов дезинтеграции:

– позитивная, когда кризис является неким условием и шагом в новое качество, новый уровень целостности. Данная дезинтеграция отличается преобладанием конструктивности личности, повышением адаптивности и общей витальности, а также увеличением творческого потенциала. Позитивная дезинтеграция является необходимым этапом в эволюции личности. К ним мы можем отнести возрастные кризисы, а также так называемые психодуховные кризисы, приводящие к огромным по силе и новизне творческим всплескам на новых уровнях целостности.

– негативная дезинтеграция, как правило, сопровождается деструктивными изменениями личности, снижением общей устойчивости, уровня сбалансированности, большей фрагментарности и тенденцией к «окукливанию» личности. Личность теряет энергию, общую витальность и, как раненый зверь уходит зализывать раны в чащу, в свою нору, так и личность «закрывается». Уменьшается коммуникативность, личность теряет социальные связи. Негативная дезинтеграция может привести к психопатическим сдвигам, депрессиям, к астении, к психосоматическим болезням, иногда к суицидным намерениям и к смерти.

Сразу хочется отметить факт чрезвычайной важности: личностный кризис всегда является вызовом эволюции человека как психосоциального существа.

Дата добавления: 2016-11-02; просмотров: 1035 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2020 lektsii.org – Контакты – Последнее добавление

Источник

5.1

Источники психического развития

В

психологических теориях можно выделить

два направления, которые по-разному

рассматривают источники психического

развития – биологизаторское и

социологизаторское:

Биогенетическая

концепция развития. Представители этой

концепции считают, что ведущей в развитии

человека является наследственность.

Человек рассматривается как существо

биологическое, наделенное от природы

определенными способностями, чертами

характера, формами поведения.

Наследственность определяет весь ход

его развития – и его темп, быстрый или

замедленный, и его предел – будет ребенок

одаренным, многого достигнет или окажется

посредственностью. Американский ученый

Э. Торндайк утверждает, например, что

все духовные качества личности, ее

сознание – это такие же дары природы,

как и наши глаза, уши, пальцы и другие

органы нашего тела. Все это наследственно

дается человеку и механически воплощается

в нем после зачатия и рождения. Американский

педагог Джон Дьюи считает, что человек

рождается даже с готовыми моральными

качествами, чувствами, духовными

потребностями. Представители теории,

известной под названием «биогенетический

закон» (Ст.Холл, Гетчинсон и др.), считают,

что ребенок в своем развитии постепенно

воссоздает все этапы исторического

развития человека: период скотоводства,

земледельческий период, период

торгово-промышленный. Только затем он

включается в современную жизнь. Ребенок

живет жизнью своего исторического

периода. Это проявляется в его склонностях,

интересах, стремлениях и действиях.

Сторонники теории «биогенетического

закона» отстаивали свободное воспитание

детей для того, чтобы они могли полноценно

развиваться и включаться в жизнь того

общества, в котором живут.

Социогенетическая

концепция развития. Согласно

социогенетическим теориям, развитие

человека определяется социальными

условиями. Джон Локк (ХVII в.) считал, что

ребенок появляется на свет с душой

чистой, как белая восковая доска: на

этой доске воспитатель может написать

все, что угодно, и ребенок, не отягощенный

наследственностью, вырастет таким,

каким его хотят видеть близкие взрослые.

Социологизаторские идеи о неограниченных

возможностях формирования личности

ребенка получили достаточно широкое

распространение. Они созвучны идеологии,

господствующей в нашей стране до середины

80-х годов, поэтому их можно найти во

многих педагогических и психологических

трудах.

В

начале ХХ столетия возникла педологическая

концепция психического развития.

Педология придерживалась теории двух

факторов развития: биологического и

социального, считая, что эти два фактора

конвергируют, то есть, взаимодействуя,

не всегда находят надлежащее теоретическое

обоснование, оставляя открытым вопрос

о движущих силах психического развития.

Современные

представления о соотношении биологического

и социального, принятые в отечественной

психологии, в основном, базируются на

положениях Л.С.Выготского. Л.С. Выготский

подчеркивал единство наследственных

и социальных моментов в процессе

развития: «…Наследственность присутствует

в развитии всех психических функций

ребенка, но имеет как бы разный удельный

вес. …Элементарные вещи (начиная с

ощущений и восприятия) больше обусловлены

наследственностью, чем высшие (произвольная

память, логическое мышление, речь).

Высшие функции – продукт

культурно-исторического развития

человека, и наследственные задатки

здесь играют роль предпосылок, а не

моментов, определяющих психическое

развитие. С другой стороны, среда тоже

всегда «участвует» в развитии. …Никогда

никакой признак детского развития не

является чисто наследственным. Психическое

развитие не определяется механическим

сложением двух факторов, а лишь их

взаимодействием».

Психическое

развитие, таким образом, – это

дифференцированное, изменяющееся в

процессе развития единство наследственных

и социальных влияний.

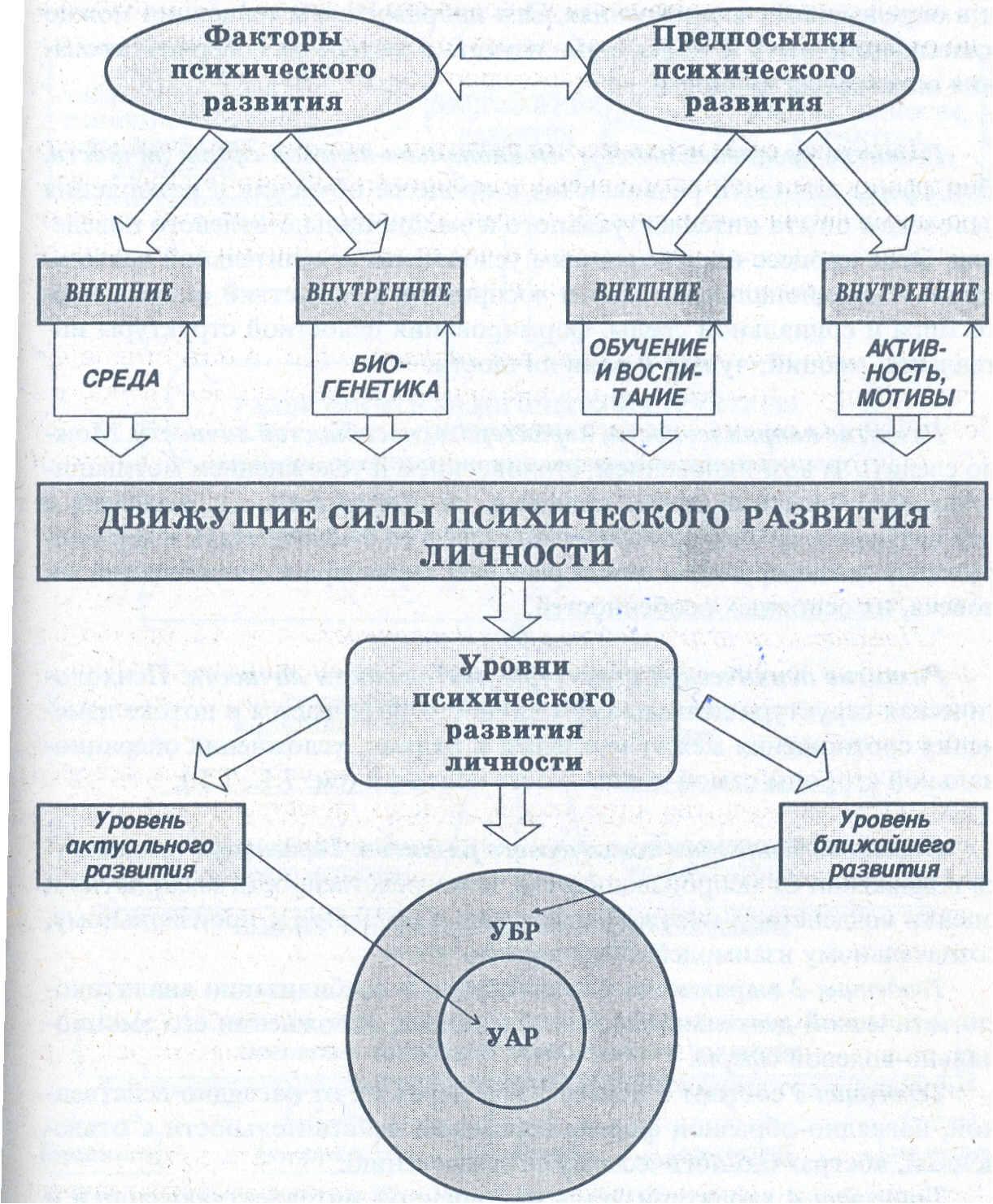

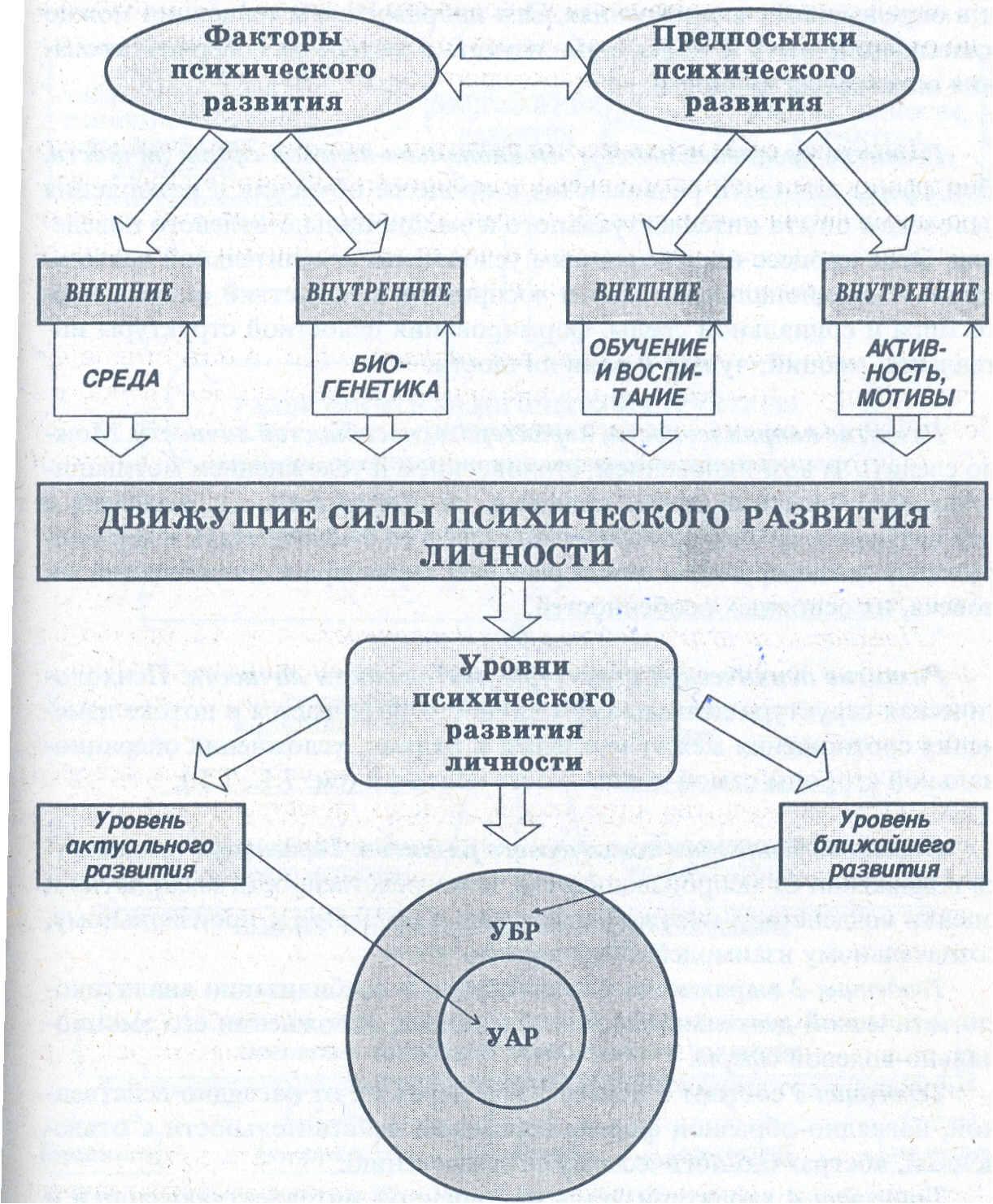

5.2

Движущие силы психического развития

Теория

психического развития личности в

отечественной психологии базируется

на признании того, что движущие силы ее

развития проявляются в противоречиях

между потребностями, которые постоянно

изменяются (усложняются) в деятельности

человека, и реальными (которые не отвечают

новыми требованиями) возможностями их

удовлетворения.

Движущие

силы психического развития – это

противоречия: между потребностями

личности и внешними обстоятельствами,

между ее возросшими физическими

способностями, духовными запросами и

старыми формами деятельности; между

новыми требованиями деятельности и

несформированными умениями и навыками.

Преодоление

противоречий в деятельности через

овладение соответствующими способами

ее выполнения (умениями, навыками,

приемами, знаниями) ведет к развитию и

представляет собой его суть. Ведущая

роль в овладении новыми эффективными

способами удовлетворения потребностей

принадлежит обучению и воспитанию.

Отбор, развитие и культивирование

потребностей, имеющих общественную и

личностную ценность, является одним из

центральных заданий в формировании

личности. Этот процесс длительный,

происходит в течение всей сознательной

жизни человека и характеризуется рядом

особенностей.

Предпосылки

психического развития личности – это

то, что оказывает определенное влияние

на индивида, т.е. внешние и внутренние

обстоятельства, от которых зависят

особенности, уровень ее психического

развития. Они бывают внешними и

внутренними.

Внешними

предпосылками психического развития

личности выступают качество и особенности

воспитания человека.

Внутренними

предпосылками развития личности

выступают активность и желание, а также

мотивы и цели, которые перед собой ставит

человек в интересах своего совершенствования

как личности.

Уровни

психического развития – степень и

показатели психического развития

человека (ребенка) в процессе и на

различных этапах формирования его

личности.

Уровень

актуального развития личности –

показатель, характеризующий способность

человека. выполнять различные

самостоятельные задания. Он показывает,

какова обученность, навыки и умения

личности, какие ее качества и как развиты.

Современное состояние развития психологии

и ее экспериментальных прикладных

исследований дают возможность постоянно

замерять и определять с помощью конкретной

аппаратуры их важнейшие характеристики.

Уровень

ближайшего развития личности – показатель

того, что человек может выполнить

самостоятельно, но с чем справляется с

небольшой помощью других.

Рис.2.

Движущие силы психического развития

личности.

5.3

Условия психического развития личности.

Взаимосвязь обучения, воспитания и

развития

Развитие

личности – сложный процесс, в котором

уровни развития постоянно изменяются.

Развитие познавательных психических

процессов, эмоций и чувств, воли,

потребностей, интересов, идеалов и

убеждений, сознания и самосознания,

способностей, темперамента и характера,

умений, навыков и привычек находится в

сложном межэтaпном взаимодействии.

Высшие

уровни развития зарождаются на предыдущих

этапах, но и особенности предыдущих

возрастных этапов проявляются на

следующих этапах. Чтобы способствовать

своевременному зарождению и успешному

развитию всего прогрессивного, нового

на всех этапах формирования ребенка

как личности, нужно знать возрастные

особенности физического и духовного

его развития. Каждый возрастной этап

развития личности имеет свои

анатомо-физиологические и психологические

особенности и возможности. В соответствии

с этими особенностями планируется и

осуществляется учебно-воспитательная

работа в яслях, детских садах и в школе.

Для

педагогической практики имеет большое

значение правильное понимание и

профессионально грамотное применение

принципа, утверждающего ведущую роль

обучения и воспитания в психическом

развитии ребенка на всех возрастных

этапах (П.П. Блонский, Л.С. Выготский,

В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.А. Смирнов,

С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.). Л.С.

Выготский писал, что процессы развития

не совпадают с процессом обучения…

процессы развития идут вслед за процессами

обучения, создающего зоны ближайшего

развития.

Иными

словами, обучение должно быть ориентировано

не на зону актуального развития, т.е. не

на то, что уже сложилось и составляет,

по выражению Л.С. Выготского, «вчерашний

день», а на зону ближайшего развития –

на «завтрашний день».

Зона

ближайшего развития определяется

содержанием тех задач, с которыми ребенок

еще не может справиться самостоятельно,

но решает с помощью взрослого. Это тот

следующий шаг в развитии ребенка, к

которому он уже готов, и требуется лишь

небольшой толчок, чтобы шаг был сделан.

Обучая ребенка чему-то новому, взрослый

помогает ему решить ту самую задачу, к

пониманию и овладению которой он уже

готов, но самостоятельно с ней еще не

справился. Л.С. Выготский подчеркивал,

что если ребенок с помощью взрослого

не справляется с задачей, значит, она

находится за пределами зоны ближайшего

развития и никакого развивающего эффекта

иметь не будет; в лучшем случае удастся

лишь натаскать ребенка на выполнение

подобных заданий или действий. Зона

ближайшего развития, демонстрируя еще

скрытую от внешнего наблюдения меру

зрелости психических процессов, имеет

гораздо большее значение в плане прогноза

и обучения, чем зона актуального развития,

показывающая лишь то, что ребенок уже

может.

В

становлении личности существенную роль

играет преемственность в обучении и

воспитании. Базируясь на достигнутом

ребенком уровне развития, детские ясли,

детские сады и школа готовят ребенка к

освоению им общественного опыта и знания

на следующем этапе обучения и воспитания.

Детский сад готовит ребенка к обучению

в школе, а средняя школа – к обучению в

высшей школе, к труду.

Возрастные

особенности развития не являются чем-то

устойчивым статичным в пределах возраста,

механически заменяющимся особенностями,

свойственными следующему этапу развития.

Направляя развитие личности, надо иметь

в виду и то, что характерные для

определенного возраста особенности

развития не всегда совпадают с паспортным

возрастом ребенка. Есть дети, которые

в развитии опережают свой возраст или

отстают от него. Это обусловливается

врожденными анатомо-физиологическими

особенностями организма, но преимущественно

причинной отставания являются условия

жизни и воспитания ребенка: они или

способствуют развитию или тормозят

его. Задачи учебного заведения и

преподавателя – выявлять эти причины,

укреплять то, что способствует успешному

развитию, и устранять все, что негативно

сказывается на воспитании личности

молодого человека.

В

формировании личности важную роль

играет подражание ребенка взрослым.

Дети подражают как положительному, так

и негативному, поскольку у них еще

недостаточно опыта и нет критического

отношения к действиям, поступкам

взрослых. Подражание особенно ярко

проявляется у детей дошкольного возраста.

Дети этого возраста еще не имеют

собственного отношения к поступкам,

поведению, мнениям, высказываниям

взрослых и механически повторяют их. С

развитием личности в подростковом и

юношеском возрасте, с ростом умственного

развития и самостоятельности дети

критически оценивают поступки и поведение

взрослых, и подражают только тому, что

соответствует их идеалам и ценностям.

Если положительный опыт окружающей

действительности не станет доминирующим

в их жизни и не сформируется

морально-этическое отношение к поступкам

других и самому себе, то укоренятся

вредные привычки и негативные черты

характера.

С.Л.

Рубинштейн писал, что психические

функции формируются в процессе

функционирования и существенно зависят

от того объективного содержания, на

котором они формируются. У ребенка это

функционирование неразрывно связано

с освоением содержания человеческой

культуры и установившейся в данном

обществе системы межлюдских отношений.

Освоение содержания культуры совершается

в процессе обучения; освоение межлюдских

отношений… в процессе воспитания,

неразрывно связанного с обучением.

Единство

развития и обучения, развития и воспитания

означает взаимосвязь и взаимопроникновение

этих процессов. Развитие не только

обусловливает обучение и воспитание,

но и само обусловливает ход созревания

и развития. Таким образом, психические

свойства ребенка следует рассматривать

не только как предпосылку, но и как

результат всего хода его развития в

процессе обучения и воспитания.

Образовательная

среда, которую организуют взрослые и в

которой обитает ребенок, состоит:

1)

с одной стороны, из знаний, умений,

правил, деятельностей и т.п., которые

как бы присваивает ребенок;

2)

с другой стороны, из его отношений к

этим знаниям, умениям, правилам,

деятельностям и т.п.;

3)

с третьей – из отношений ребенка к самому

себе, к окружающим его сверстникам и

взрослым, из понимания им своего места

в этой обетованной среде, его эмоционального

самоощущения в ней.

Значит,

эффективность образования, а, следовательно,

и психического развития зависит от

того, насколько средства, содержание,

методы обучения и воспитания разрабатываются

с учетом психологических закономерностей

возрастного и индивидуального развития.

При этом они не только опираются на уже

имеющиеся возможности, способности,

умения детей, но и задают перспективу

их дальнейшего развития. Взрослые в

работе с детьми разного возраста должны

акцентировать внимание на формировании

у них интереса к окружающей жизни,

интереса и умения учиться, способности

к самостоятельному добыванию знаний,

потребности в активном отношении к той

деятельности, в процесс которой они

включаются.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

22.02.20151.18 Mб15возростная психология.doc

- #

- #

Источник