Г кершенштейнер развитие художественного творчества ребенка м 1914

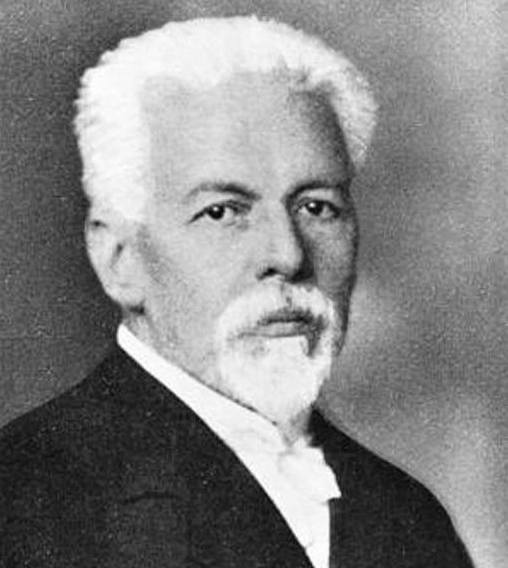

Георг Кершенштейнер – немецкий педагог, который в 1988 году признан ЮНЕСКО одним из лучших в мире наравне с Марией Монтессори, Джоном Дьюи и Антоном Макаренко.

В начале ХХ века Германия остро переживала социальный кризис. Тогда система образования была выстроена таким образом: дети из аристократических богатых семей до 16-18 лет находились на домашнем обучении с гувернантками, а после – поступали в университеты, дети среднего класса обучались в гимназиях и также поступали в университеты или коммерческие училища, а вот ребята из семей рабочего класса могли получить только начальное образование в специальных школах. Кроме того, планировалось сокращение учебных часов в этих учреждениях.

Кершенштейнер предвидел последствия такого закона и резко высказывался против него. В итоге, он выводит новые принципы народной «трудовой школы» на основе идей швейцарского педагога-гуманиста Иогана Генриха Песталоцци.

Одной из важнейших задач новой школы была возможность предоставить ученику, уже с начальных классов, основы профессионального образования, которое он может совершенствовать в будущем.

Кершенштейнер делал особый упор на том, чтобы найти подход к каждому ребенку, который обучался под его началом. В первой экспериментальной трудовой школе в Мюнхене он вел тщательное наблюдение за каждым ребенком, начиная с начальных классов. Он отмечал сильные и слабые его стороны, чем ученику интересно заниматься, а к чему у него не лежит душа.

Он так же, впервые в истории педагогики, провел сравнительный анализ около 100 000 детских рисунков, и пришел к выводу, что дети младшего школьного возраста лучше воспринимают информацию наглядно, в виде рисунков и схем. Это нововведение было немедленно принято немецкими педагогами начальных классов.

При трудовых школах Кершенштейнера были свои мастерские, сад и огород, лаборатории, чтобы дети росли не просто работягами, но и могли овладеть знаниями, быть грамотными, знать свои права и полностью подготовится к жизни.

При этом Кершенштейнер не принижал и важность образования для девочек.

Новая школа должна, по мнению Кершенштейнера, стать тем светлым периодом детства, которое навсегда останется в памяти. «Когда я вижу в наших мастерских и лабораториях, школьных кухнях и садах мальчиков и девочек с раскрасневшимися щеками, с веселыми взорами, то в этом я чувствую самое лучшее подтверждение того, что мы находимся на верном пути. Здесь просыпаются и те, кто за школьными скамьями считались ленивыми, тупыми или небрежными учениками. Более того, нередко случается, что такие горе-дети далеко превосходят своих товарищей…» — писал он.

Педагог также делал акцент на важности самообразования. При нём впервые в начальных школах также появились библиотеки. Раньше они были доступны только для гимназий и университетов. Он поощрял и патронировал создание и развитие молодёжных организаций.

В общем же, он хотел, чтобы дети в его школе сами выбирали дело по душе: ремесло, сельское хозяйство или научная деятельность. Его идеи были схожи с советским педагогом Антоном Макаренко.

Подробнее об этом можно почитать в статье: Система воспитания Макаренко: Как вырастить из ребёнка сильного и успешного человека

Не забудьте поставить ЛАЙК и подписаться на мой КАНАЛ, чтобы не пропустить следующие весёлые истории или полезные статьи.

А ещё можете заглянуть ко мне в Instagram)

Источник

Вы находитесь на новой версии портала Национальной Электронной Библиотеки. Если вы хотите воспользоваться старой версией,

перейдите по ссылке .

… Развитие художественного творчества ребенка

Доступна только бумажная версия документа

Издания

О произведении

Ответственность

С предисл.: проф. К. Лампрехта (ректора Лейпциг. ун-та), прив.-доц. А.Н. Бернштейна, д-ра К. Кершенштейнера (специально для рус. пер.); Пер. с нем. и ред. С.А. Левитана. [Т. 1]-

Библиотека

Российская государственная библиотека (РГБ)

Еще

Ближайшая библиотека с бумажным экземпляром издания

Пожалуйста, авторизуйтесь

Вы можете добавить книгу в избранное после того, как авторизуетесь на портале.

Если у вас еще нет учетной записи, то зарегистрируйтесь.

Вы запросили доступ к охраняемому произведению.

Это издание охраняется авторским правом. Доступ к нему может быть предоставлен в помещении библиотек — участников НЭБ, имеющих электронный читальный зал НЭБ (ЭЧЗ).

В связи с тем что сейчас посещение читальных залов библиотек ограничено, документ доступен онлайн. Для чтения необходима авторизация через «Госуслуги».

Для получения доступа нажмите кнопку «Читать (ЕСИА)».

Если вы являетесь правообладателем этого документа, сообщите нам об этом.

Заполните форму.

Источник

ЮНЕСКО, в 1988 году, выделила четырех педагогов, чьи идеи не только повлияли на развитие педагогики в XX веке, но и заложили ее основы в целом. Фамилии этих людей почти у всех на слуху: Джон Дьюи, Мария Монтессори, Георг Кершенштейнер и Антон Макаренко. Рассказываем о Георге Кершенштейнере, немецком профессоре, чьи неоднозначные и в свое время революционные идеи оказывают влияние на современные европейские школы и по сей день.

Георг Кершенштейнер родился в 1854 году в Мюнхене, где и прожил всю свою жизнь. Будучи выходцем из семьи предпринимателей, он блестяще окончил гимназию и учительские курсы, и преподавал математику и естественные науки в коммерческом училище, а затем и в университете.

Заняться теорией педагогики Георга Кершенштейнера, дослужившегося до должности школьного советника города Мюнхена, подтолкнуло его неприятие революции и коммунистических идей.

В конце XIX-начале XX вв. Германия остро переживала социальный кризис, корни которого отчасти скрывались в том, как была построена педагогическая система того времени. Дети из богатых, аристократических семей, до 16 или 18 лет находились на домашнем обучении, с лучшими учителями и гувернантками, затем поступали в университеты. Дети из семей среднего класса учились в гимназиях, для них так же были открыты двери университетов и коммерческих училищ.

Хуже всего дело обстояло с семьями рабочих — для их детей образование заканчивалось начальной школой. Кроме того, немецкий парламент всерьез рассматривал законопроект о сокращении учебных часов в таких школах. И вполне возможно, волна революции захлестнула Германию бы намного раньше, если бы не идеи профессора математики Мюнхенского университета.

Кершенштейнер, понимая, что увеличение числа малограмотных, обозленных людей, которых лишили будущего, может привести к катастрофическим последствиям для общества в целом, резко высказался против сокращения учебных часов в рабочих школах, и, опираясь на идеи швейцарского педагога-гуманиста И.Г.Песталоцци, выводит новые принципы народной «трудовой школы».

Новая школа — школа труда

Георг Кершенштейнер, как и любой нормальный немец, ценил порядок, точность и прагматизм. Что должна давать школа ребенку из рабочего класса? Уж точно не умение петь хором. Одной из важнейших задач новой школы была возможность предоставить ученику, уже с начальных классов, основы профессионального образования, которое он может совершенствовать в будущем.

Конечно, со стороны могло показаться, что успешный профессор университета просто запирает своими идеями детей в определенные рамки: если ты родился в рабочей семье, будь рабочим и дальше, продолжай дело своих родителей, не смей даже смотреть в другую сторону. Но это не совсем так.

Кершенштейнер делал особый упор на том, чтобы найти подход к каждому ребенку, который обучался под его началом. В первой экспериментальной трудовой школе в Мюнхене он вел тщательное наблюдение за каждым ребенком, начиная с начальных классов. Он отмечал сильные и слабые его стороны, чем ученику интересно заниматься, а к чему у него не лежит душа.

Он так же, впервые в истории педагогики, провел сравнительный анализ около 100 000 детских рисунков, и пришел к выводу, что дети младшего школьного возраста лучше воспринимают информацию наглядно, в виде рисунков и схем. Это нововведение было немедленно принято немецкими педагогами начальных классов.

Педагог считал, что время «книжной» школы уже прошло, новый «ревущий» XX век требовал новых решений для молодого поколения.

Так, при трудовых школах Кершенштейнера были свои мастерские, сады и огороды, лаборатории для естественно-научных опытов. Однако, любой ученик школы Кершенштейнера вовсе не должен быть просто хорошим и исполнительным «работягой».

Педагог настаивал на том, что любой учащийся должен овладевать знаниями, быть грамотным не только для того, чтобы писать и читать, но и знать свои права, быть полностью готовым к жизни вне стен учебного заведения. Более того, Кершенштейнер никак не принижал важность образования (как и начального, так и средне-специального) для девочек.

Школа как основа самосовершенствования

Новая школа должна, по мнению Кершенштейнера, стать тем светлым периодом детства, которое навсегда останется в памяти. «Когда я вижу в наших мастерских и лабораториях, школьных кухнях и садах мальчиков и девочек с раскрасневшимися щеками, с веселыми взорами, то в этом я чувствую самое лучшее подтверждение того, что мы находимся на верном пути. Здесь просыпаются и те, кто за школьными скамьями считались ленивыми, тупыми или небрежными учениками. Более того, нередко случается, что такие горе-дети далеко превосходят своих товарищей… » — писал он.

Также Кершенштейнер особенно подчеркивал важность самообразования. Его стараниями библиотеки, прежде бывшие доступны лишь ученикам гимназий и студентам университетам, появились и в обычных школах.

Ученик, воспитанный в любви и уважению к труду, сам должен был открывать и воспитывать в себе высокие душевные грани: любовь к родине, к товарищам, к месту работы, к своей собственной деятельности.

Более того, Георг Кершенштейнер предложил трудоустраивать выпускников таких трудовых школ, он поощрял и патронировал развитие и становление первых молодежных организаций. Все это воспитывало новый тип рабочего — он твердо стоит на ногах, он отличный специалист, он хочет и может работать во благо отчизны. И, конечно же, никаких революционных идей у человека, получившего хорошее специальное образование, вполне довольного жизнью быть не может. Тут и начинается критика педагогических идей Кершенштейнера.

Критика и современное применение идей

Конечно, он, не умаляя его грамотный подход к индивидуальности каждого ребенка, был абсолютно человеком своей среды и своего времени. Пройдя свою первую педагогическую практику в качестве сельского учителя, он с подозрением относился к социалистическим течениям в рабочей среде. Наблюдая за постоянными забастовками рабочих, он прекрасно понимал, к чему это может привести, и какие последствия будут для людей его окружения.

Минусом его системы было то, что он, педагог искренне любящий детей, и пытающийся найти их индивидуальность, заинтересовать их в учебе и труде, даже не пытался сглаживать острые углы социальных противоречий.

В трудовых школах для детей рабочих он предлагал вводить больше практических занятий, таких как работа в саду, или столярной мастерской; в то время как для учеников гимназий он говорил о важности теоретических знаний, нежели практических.

Однако, труд в системе Георга Кершенштейнера не может быть насильным: каждый ребенок выбирает себе занятие по душе. На этот принцип упирал советский педагог Антон Макаренко, создавая свою трудовую колонию для малолетних преступников. Положительный результат такого советско-немецкого подхода не заставил себя ждать, равно как и критика. Так, Н.К. Крупская резко выступала против идей немецкого педагога: «Он преклоняется перед буржуазным государством, блюдет пуще всего его интересы и с ними сообразует свою педагогическую деятельность. Он хочет школы, которая при помощи новых методов преследовала бы старые цели… »

Однако, принципы «трудовой школы» стали основой для реформирования европейских школ в целом. И по сей день идеи Кершенштейнера, правда в более мягком их прочтении, используются европейскими педагогами для формирования основных профессиональных навыков учеников, начиная с начальных классов.

Фотография на обложке: ranenburzhets.livejournal.com

Источник

Художественное образование -рассматривается как часть художественной культуры. Детский рисунок является частью худ. культуры, а ребенок -действующим лицом культурного процесса Рассмотрение детского рисунка в историческом аспекте, как феномен худ. культуры. предпологает:1-его анализ с точки зрения содержания и методов худ. образования; 2-место ребенка и его творчества в худ. культуре; 3-психологических особенностей возростного развития;4 влияние педагогической индивидуальности -взаимодействие ученика и его наставника в искусстве . Книга Георга Кершенштейнера «Развитие художественного творчества ребенка», изданная в России в 1914 году стала первым фундаментальным исследованием рисунков детей школьного возраста от 6 до 13. Особое внимание уделяется художественному выражению, проявляющееся в свободном и декоративном рисовании в разные возрасты детей. Целью исследования было изучение развития способности рисования помимо систематического внешнего влияния.

Немецким ученым установлено: дифференциация полов в смысле художественной одаренности; различное отношение детей города и деревни; связь интеллектуального развития с способностью графического изображения.

Для России конца 19 начала 20 века был характерен повышенный интерес к методам преподавания рисования как в специальных так и в общеобразовательных учебных заведениях.

Начала изучаться детская психология. Коррадо Риччи 1911 год. Обратил внимание на то что дети одним из центральных объектов изображения выбирали человека. . Риччи сравнил детское творчество с искусством доисторических и примитивных эпох, что послужило основанием применения биогенетической теории объяснения развития изобразительного творчества детей. Сравнение детского творчества с историей искусства привело к выделению общих для всех детей стадий развития, разработанных в исследованиях Кершенштейнера 1914 которые в последствии были истолкованы Лампрехтом 1909 как открытие форм детского рисунка: 1 ступень — схемы — бесформенные каракули и примитив. 2 ступень чувства формы и линии смесь формального и схематического, 3 — ступень правдоподобного изображения — ступень силуэтов и контуров. 4 ступень пластического изображения. Кершенштейнер оценивал рисунки детей по социальным признакам — городские или деревенские. . утверждал что развитие рисунка должно пройти все 4 ступени. Не зависимо от возраста он должен изжить каждую предыдущую ступень. Отрицание обучающего начала приводило к отсутствию построения изображения. Он был против геометрального метода. Теория свободного воспитания.

Исследуя методы преподавания рисования на рубеже веков, надо учитывать что в это время рисование включало в себя — рисование с натуры, декоративное, тематическое и беседы. Этот период бы очень сложный и противоречивый. Четкость и строгость рисунка заметно снижается. Появляется ряд исследовательских работ, изучается психика ребенка. Кершенштейнер. В этот период перемешивается все. Свободное воспитание, разногласие между сторонниками геометрального и натурального метода и формалисты. представители геометрального отстаивают академическое направление, представители натурально метода придерживаются теории свободного воспитания. Занятия рисованием в школе стали рассматривать слишком узко. Некоторые теоретики заявляют что нечего ИЗО в школе изучать — мол это задача художественной школы. Приобщая детей к изобразительному искусству, надо предоставлять им больше возможностей для самостоятельного творчества. в связи с этим, в изобразительной деятельности мы совершенно не видим разницы в возрасте. Все работы одинаково наивны и беспомощны в искусстве, они все объединяются общим термином детский рисунок. Во многих школах строгая система преподавания нарушена, рисование как общеобразовательный предмет теряет свое знание. Пикассо писал: что нас уверяют что детям надо дать свободу, а на самом деле их принуждают делать детские рисунки. Учат этому. Формалистическое буржуазное искусство оказало свое влияние на методику преподавания в общеобразовательных школах. Вся система и методика преподавания этого периода была направлена к развитию индивидуальности каждого ученика и неприкосновенности его художественной личности. Школа не нужна — в школе художник теряет свои природные качества. . многие в строгом реалистическом рисунке видели оковы, ограничивающие творческие возможности художника. Приверженцы свободного воспитания выступали против академического штудирования натуры, против школы вообще. Все начиная с импрессионистов и кончая абстракционистами идут под лозунгом — долой школу, свободу творчеству. Формалистические течения оказали пагубное влияние на художественную школу и на методы обучения рисунку. Отрывая форму от содержания, отрицая познавательное значение искусства, привел искусство к бессмыслице. Но были школы и отдельные художники, которые продолжали отстаивать принципы реалистического искусства.

Со второй половины 19 века школьная методика стала разрабатываться более глубоко и серьезно. Правда, в этот период было много споров между методистами о преимуществе одного метода перед другим. На методику обучения рисованию в школе всегда оказывала влияние эстетика изо искусства. Иногда это влияние было и отрицательным, как, например, влияние формалистического искусства. Пренебрежение основами реалистического рисунка, уход от реального мира, отрицание школы-вот те основные положения формалистического искусства, которые нанесли серьезный ущерб развитию методики обучения рисунку в общеобразовательной школе. Рисование как общеобразовательный предмет теряет свое значение. Интерес к детскому рисунку ограничивается только изучением творчества детей. Искусствоведы начинают воспевать его, художники подражают детям. Ведутся разговоры о сохранении детской, наивной непосредственности восприятия мира, о том, что обучение вообще оказывает вредное влияние на развитие ребенка.

К 30-г. г. 20-в. в. ведущими теоретиками по вопросам худ. воспитания детей становятся: в Германии-Г. Кершенштейнер, в Америке- Дж. Дьюи, у нас-А. В. Бакушинский. Несмотря на различный подход к решаемой проблеме и различную ее трактовку, все они вдохновляются общей идеей-идеей «свободного воспитания», утверждение личности ребенка с его правом на выражение своих чувств и мыслей, отстранение учителя от руководства. Овладение графической грамотой, в особенности на начальной стадии обучения, по их утверждениям, детям не нужно. Рисование с натуры как одно из средств познания окружающего мира, рисунок как основа изо с каждым годом теряет свое значение. Некоторые теоретики детского творчества начинают заявлять, что в общеобразовательной школе детей следует не изобразительной, графической грамоте обучать, -это задача худ. школы, -а содействовать общему эстетическому развитию ребенка. В 50-е гг. 20-го в. Во многих школах зарубежных государств строгая система преподавания нарушена, рисование как общеобразовательный предмет теряет свое значение. Рисунок как таковой совершенно исчез, поэтому и методики обучения рисованию в общеобразовательных школах не стало. Главная тема всех международных симпозиумов- эстетическое воспитание, проблема всестороннего развития человека.

Источник