Динамика развития детей в домах ребенка

Характеристика и особенности младшего подростка в условиях детского дома

В наше время существует огромное количество теоретического и эмпирического материала, касающегося различных областей развития личности подростков. Изучению подросткового возраста уделяли большое внимание многие отечественные и зарубежные психологи, среди них Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.С. Кон, А.В. Мудрик, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин К. Флейк-Хобсон, Ф. Райс, Х. Ремшмидт, и др.

Подростковый возраст (англ. Teenage period, adolescence) – период онтогенеза, переходный между детством и взрослостью. Был выделен в качестве особого периода развития в XIX в. Границы подросткового возраста совпадают с обучением детей в 5-8-х классах средней школы и охватывают возраст от 11-12 до 14-16 лет. Особое положение подросткового периода в цикле развития отражено в других его названиях: «переходный», «трудный», «критический». В них зафиксирована сложность и важность происходящих в этом возрасте процессов развития, связанных с переходом от одной эпохи жизни к другой [5, с. 194].

Переход к периоду младшего подросткового возраста сопровождается резкой ломкой психики, получивший название «подросткового кризиса», когда учебная деятельность перестает оказывать то влияние на развитие, которое она имела в предыдущий период, а ведущей деятельностью становится общение со сверстниками (по Д. Б. Эльконину – интимно-личное общение), психологическое отдаление от взрослых, с частыми конфликтами.

Одной из возрастных особенностей младших подростков является повышенная утомляемость. Ученый Г.Г. Шахвердов, много лет изучавший особенности протекания физиологической перестройки организма, находит следующие причины возникновения этой проблемы: «У подростка более интенсивно функционируют гипофиз, щитовидная железа и половые железы. Передняя доля гипофиза стимулирует рост организма в длину и вместе с щитовидной железой усиливает обмен веществ в организме”. “Сердечно-сосудистая система еще не достаточно совершенна. В среднем школьном возрасте в связи с общим ростом тела в длину наблюдается интенсивный рост всей сердечно-сосудистой системы при некотором несоответствии в росте сердца и сосудов». «В самом начале этого возраста рост сердца несколько задерживается, кровяное давление понижается, что сопровождается часто общим малокровием, и, в частности, малокровием мозга, вялостью и повышенной утомляемостью». Именно в этом возрасте происходит все большее расходование энергии, которые не могут остаться без определенных последствий. Отсюда напрашивается вывод о том, что даже обычные нагрузки приводят к переутомлению [33].

Психическая деятельность человека носит опосредованный характер. Поэтому индивидуально-возрастные особенности младших подростков опосредованы культурно-исторической средой, в которой они живут и развиваются, с вытекающими из нее условиями обучения и воспитания, носят временно пространственный характер. Так, например, Пиаже считал, что логические операции развиваются у детей только к 11-12 годам. Исследования Л.А. Венгера, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова показали, что при изменении условий обучения, меняются возрастные границы и формы психического развития детей [20, с. 56].

Таким образом, индивидуально-возрастные особенности младших подростков обусловлены:

- – особенностями биологического развития организма;

- – культурно-исторической средой, как сферой их роста и развития;

- – условиями обучения и воспитания;

- – резервами индивидуального развития. Причем процесс развития индивидуально-возрастных особенностей носит поступательный характер.

Психологически подростковый возраст крайне противоречив, он характеризуется максимальными диспропорциями в уровне и темпах развития. Важнейшей психологической особенностью является его чувство взрослости. Оно выражается в том, что уровень притязаний подростка предвосхищает его будущее положение, которого он фактически еще не достиг. Именно на этой почве у подростка возникают типичные возрастные конфликты с родителями, педагогами и самим собой. В целом – это период завершения детства и начала «вырастания» из него[20, с. 65].

Общие закономерности подросткового возраста проявляют себя через индивидуальные вариации, зависящие, не только от окружающей подростка среды и условия воспитания, но и от особенностей организма или личности.

Подросток обычно остро переживает собственные неудачи, и затронутое самолюбие вызывает у него желание замаскировать свое подлинное отношение к этим неудачам: он делает вид, что успехи в учении не имеют для него значения[9, с. 121]..

Существенные знания при отрицательном отношении подростков к учению имеет осознание и переживание или неуспехи в овладении теми или иными учебными предметами. Неуспех, как правило, вызывает у учащихся бурные отрицательные эмоции и нежелание выполнять трудные учебные задания. Наоборот, благоприятной ситуацией учение для подростков является ситуация успеха, которая обеспечивает им эмоциональное благополучие. «Желание хорошо учиться, – утверждал В.А. Сухомлинский, – приходит только вместе с успехом в учении. Интерес к учению появляется только тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от успеха в овладении знаниями»[11, с. 131].

Характерной особенностью этого возраста является и то, что у подростков обострена боязнь прослыть «слабым», несамостоятельным, т.е. обладающим теми чертами, которые позволяют сомневаться в том, что подросток уже не «маленький» [11, с. 133].

К индивидуальным различиям в умственных способностях относятся и способности учащихся к самостоятельному приобретению знаний, умений самостоятельной работы. Они связаны со всей познавательной деятельностью ученика: овладение новыми знаниями, выполнение различных учебных практических заданий, особенно выделение в изучаемом материале существенного, установления связи нового материала с ранее усвоенным и т.п. Для учащихся, имеющих затруднения при выполнении самостоятельной работы, нужно принимать меры, соответствующие каждому конкретному случаю. Это может быть разделение сложной задачи на этапы, помощь ученикам в составлении плана ответа. Учитель стремится к тому, чтобы выработать у учащихся навыки обобщать, делать выводы, выделять наиболее главное и т.п. [13, с. 478-479].

Немалую роль в процессе обучения играют интересы школьника. Интересы, мотивы, потребности младших подростков динамичны, весьма неустойчивы. Они проявляют готовность овладеть интересующей областью знания. Учебные интересы младших подростков находятся в стадии развития, становления. Большое значение имеют также личные успехи подростка в изучении того или иного предмета. Некоторые исследователи находят причины снижения интереса к учебе в том, что в подростковом возрасте появляется интерес к сверстнику другого пола, который перерастает в “первую любовь”. О своих первых переживаниях и мальчики, и девочки боятся говорить друзьям, родителям, учителям, боятся, что над ними будут смеяться. И они часто бывают правы [13, с. 481].

Следует сказать также о том, что надо бороться с наблюдающимся у младших подростков стремлением одновременно браться за многое. Широта интересов может повлечь за собой их разбросанность. Подростковый возраст не случайно называют трудным или даже критическим. «Подросток, – писала Н.К. Крупская, – уже не ребенок, у него острый интерес ко всему окружающему, очень большая активность, очень большое стремление к труду физическому и умственному»[16, с. 281].

Активность младшего подростка не та, что у младших школьников. Его привлекает теперь не столько сам процесс деятельности, сколько цель и ее результат. Он уже не просто собирает макулатуру или приводит в порядок библиотечные книги, а стремится сделать это как можно лучше, не просто любит читать, а выбирает самые “героические” книги, те, в которых описаны подвиги, приключения. Он становится мечтателем, романтиком. Он углублен в свои переживания, интересы. Он то энергичен, деятелен, весел, то вдруг вял, пассивен, мрачен [17, с. 221]. Попытка выяснить причины того или иного поступка подростка, требования взрослых сказать, что угнетает, успеха не имеет. Настойчивые расспросы вызывают бурное, нервное состояние, слезы, а иногда и грубость. И как много нужно иметь такта для того, чтобы понять это новое для ребенка состояние, чтобы сдерживать себя, избегать резких приказов, упреков, порицаний [17, с. 224]..

Следует добавить, что младшие подростки драчливы, проявляют элементы жестокости и агрессивности, могут попасть под чужое влияние, попасть в уличные преступные группировки, то есть подвержены внушаемости и ведомости. В этом возрасте проявляются элементы деструктивного поведения (тяга к курению, воровству, обмануть и т.д.).

Младшие подростки порой не дисциплинированны, энергичны, тревожны, очень активны, особенно проявляют активность при выполнении классных, общественных поручений, при уборке кабинета, школьной территории и т.д. (что говорит о высокой физиологической энергии), правда эта активность может уступить место утомляемости [24, с. 223].

Желание сохранить тайны и секреты у них соседствует с неумением хранить эти тайны и секреты от окружающих, младшие подростки часто ябедничают друг на друга, начинают давать друг другу «прозвища», которые сохраняются вплоть до окончания школы. У многих младших подростков наблюдается завышенная самооценка своих возможностей («я все могу сделать сам»), эгоистическое самоутверждение, при котором ребенок радуется, если у одноклассника неприятности, если одноклассник оказался униженным или менее успешным, чем он [24, с. 265-266].

Младшие подростки очень ранимы и обидчивы. Очень любят младшие подростки бравировать вещами, предметами, нарядами, которые есть только у них, но отсутствуют у остальных товарищей. Сейчас мы наблюдаем, как среди младших подростков идет разделение в классах на детей обеспеченных родителей и на детей из малообеспеченных семей (это особенно ярко проявляется в городах), на первое место ставится богатство, а не знания. Весьма активно в младшем подростковом возрасте идет формирование «малых групп» [24, с. 303].

Таким образом, обобщая проблему психического развития младших предростков, отметим следующие возрастные особенности младшего подростка: потребность в достойном положении в коллективе сверстников, в семье; повышенная утомляемость; стремление обзавестись верным другом; стремление избежать изоляции, как в классе, так и в малом коллективе; повышенный интерес к вопросу о “соотношении сил” в классе; стремление отмежеваться от всего подчеркнуто детского; отсутствие авторитета возраста; отвращение к необоснованным запретам; восприимчивость к промахам учителей; переоценка своих возможностей, реализация которых предполагается в отдаленном будущем; отсутствие адаптации к неудачам; отсутствие адаптации к положению “худшего”; тенденция предаваться мечтаниям; боязнь осквернения мечты; ярко выраженная эмоциональность; требовательность к соответствию слова делу; повышенный интерес к спорту; увлечение коллекционированием, увлечение музыкой и киноискусством.

Итак, проблеме подросткового возраста уделялось и уделяется большое внимание зарубежных и отечественных психологов.

Сегодняшние воспитанники дома ребёнка, детского дома и интерната отличаются не только от своих сверстников из семьи, но и от детей, поражённых «госпитализмом» в его классической (грубой) форме. Лишенные попечения родителей, они, как правило, имеют потребность в общении, и потому при благоприятных условиях возможна сравнительно быстрая коррекция их развития. Таким образом, отклонения и задержки в развитии психики и личности ребёнка, воспитывающегося в доме ребёнка, детском доме и интернате, возникшие на ранних этапах онтогенеза, не являются фатальными. Дети, воспитывающиеся в домах ребёнка, детских домах и интернатах, могут успешно развиваться при условии хорошей организации педагогической работы, ядром которой должно быть общение взрослого с ребёнком и расширение рамок индивидуального опыта последнего.

Значение семьи определяется теми условиями, которые в ней создаются для развития ребёнка, для усвоения им общечеловеческого опыта.

С самого раннего возраста ребёнок учится у взрослых. Учится не только ходить, говорить, правильно пользоваться предметами, играть, получать знания, трудиться, но и чувствовать, думать, переживать, относиться к другим людям и к себе самому.

Особенность семейного воспитания состоит в его эмоциональном характере, основанном на любви, доверии, взаимной заинтересованности. Семья – первая школа общения, где дети с ранних лет усваивают целостную систему нравственных ценностей и идеалов, культурные традиции данного общества и специфической социальной среды.

Но в нашем веке семья, помимо всего прочего, перестала быть той единственной средой, где развивается ребёнок. В последние годы высказываются сомнения в достаточности одного лишь семейного воспитания для полноценного и всестороннего развития детей.

Возникли разнообразные типы детских учреждений – от прогулочных групп до детских домов. Появление таких учреждений вызвало стремление разобраться в том, как они влияют на психическое развитие детей, а также породило проблему «институализации», т.е. вопрос об особенностях формирования личности и поведения ребёнка, посещающего общественные детские учреждения.

Российские учёные, в отличие от некоторых зарубежных, придают большое значение исследованию отношений матери и ребёнка, но не считают их биологически обусловленными. Не разлука с матерью, а дефицит воспитания задерживает нормальное развитие ребёнка в учреждениях закрытого типа. Это развитие зависит от количества и качества впечатлений, которые он получает главным образом в процессе общения с взрослыми, от овладения различными видами деятельности.

Психологи выяснили также, что для ребёнка нет ничего фатального даже в сильном отставании, появившемся в первые месяцы жизни. Попав позднее в благоприятные условия, он может быстро догнать сверстников, воспитывающихся в семье.

У психологов появилось острое желание разобраться в том, что же такое семья, понять и сравнить особенности ситуации в детских учреждениях и в семье. Вместе с тем выясняется необходимость в дифференцированной оценке для гармоничного воспитания детей в учреждениях разного типа. Помимо этого необходимо принимать в расчёт действие по меньшей мере ещё двух факторов: возраста детей и особенностей разных сфер или линий их психического развития [7].

Источник

Библиографическое описание:

Попов, В. Н. Особенности социального развития детей, воспитывающихся в условиях психоневрологического дома ребёнка / В. Н. Попов, Т. Ю. Рыжкова. — Текст : непосредственный // Психология: проблемы практического применения : материалы I Междунар. науч. конф. (г. Чита, июнь 2011 г.). — Чита : Издательство Молодой ученый, 2011. — С. 46-51. — URL: https://moluch.ru/conf/psy/archive/31/819/ (дата обращения: 16.09.2020).

По состоянию на начало 2010 года, в городе Санкт-

Петербурге функционировали 12 психоневрологических домов ребенка

мощностью 1140 мест, в которых воспитывался 981 ребенок в

возрасте от 7 дней до 4 лет (в 2006 г. – 1178 детей, в

2008 г. –1072 ребенка, в 2009 г. – 1003). Из них 746

детей являлись детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения

родителей, а 271 ребенок имел инвалидность. Данные медицинского

обследования, представленные Комитетом по здравоохранению,

свидетельствуют о высокой доле хронической патологии среди

воспитанников домов ребенка. Подавляющее число детей (951 ребенок)

отстают в психическом развитии, каждый четвертый ребенок – с

расстройством питания, 51% детей отстают в физическом развитии, 10%

детей страдают анемией [2].

Практически у всех детей неблагополучный анамнез: пороки развития,

алкогольная или наркотическая интоксикация, внутриутробная инфекция,

недоношенность. Большая часть воспитанников имеет сочетанную

патологию со стороны центральной нервной системы. Поэтому у этих

детей особенно важно контролировать уровень психомоторного и

социального развития для раннего выявления отклонений, планирования

индивидуальных мер коррекции и профилактики, направленных на создание

условий для их полноценного развития.

Первым этапом организации индивидуальной абилитации малыша,

воспитывающегося в условиях психоневрологического дома ребёнка,

является своевременная и адекватная диагностика нарушений

психомоторного и социального развития. Особое значение имеет выбор

методов исследования. Лонгитюдное наблюдение и анализ этих параметров

позволяют в сочетании с клиническими данными не только оценить, но и

прогнозировать темпы нервно-психического развития [3, с.20].

В психоневрологическом Доме ребёнка № 6 работают

педагоги-психологи, врач невролог, врач восстановительной медицины,

педиатры, учителя-дефектологи, медицинский и педагогический персонал.

Основной задачей сотрудников учреждения является создание целостной

системы, обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия

для детей с проблемами в развитии в соответствии с их возрастными и

индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического

и нервно-психического здоровья.

Целью нашего исследования было получение данных об уровне социального

развития детей в возрасте от 3-х месяцев до 4-х лет и проведение

сравнительного анализа социального развития доношенных и недоношенных

1-й степени (35- 37 неделя гестации) мальчиков и девочек,

воспитывающихся в Доме ребенка. Изучаемые дети не имели пороков

развития, грубой соматической патологии и нарушений

опорно-двигательного аппарата. Исследование проводилось в

Санкт-Петербургском ГУЗ «Психоневрологический дом ребенка №6»

Василеостровского района в течение более 6 лет (с ноября 2004 года по

настоящее время). Наблюдалась динамика развития у 109 мальчиков (84

доношенных и 25 недоношенных) и 58 девочек (46 доношенных и 12

недоношенных) в возрасте от 5 дней до 4-х лет. Диагностика уровня

социального развития детей проводилась в соответствии с эпикризными

сроками: на первом году жизни – ежемесячно, на втором году- 1 раз в 3

месяца, после 2-х лет- 1 раз в 6 месяцев. Дети обследовались по

модифицированной шкале измерения социальной компетенции Долла (Doll

E.) [1, с.82-91].

На базе имеющихся шкал была разработана авторская числовая шкала и

график развития ребенка, куда заносились результаты обследования. Это

позволило на каждого ребенка вычерчивать график индивидуального

развития. На основании собранного материала была составлена авторская

(Т.Ю. Рыжкова) сводная таблица социального развития. В ней были

отмечены наибольший и наименьший показатели, а также определён

средний показатель развития. Определение средних показателей развития

позволило брать на особый учет и контроль тех малышей, чьи показатели

были ниже средних. По средним показателям был изображён график

развития, на котором была отражена динамика социального развития

доношенных и недоношенных мальчиков и девочек. Исследование выявило

сходство и различия в развитии мальчиков и девочек, воспитывающихся в

условиях Дома ребенка. Это позволило более адекватно планировать

работу с детьми по стимуляции их социального развития.

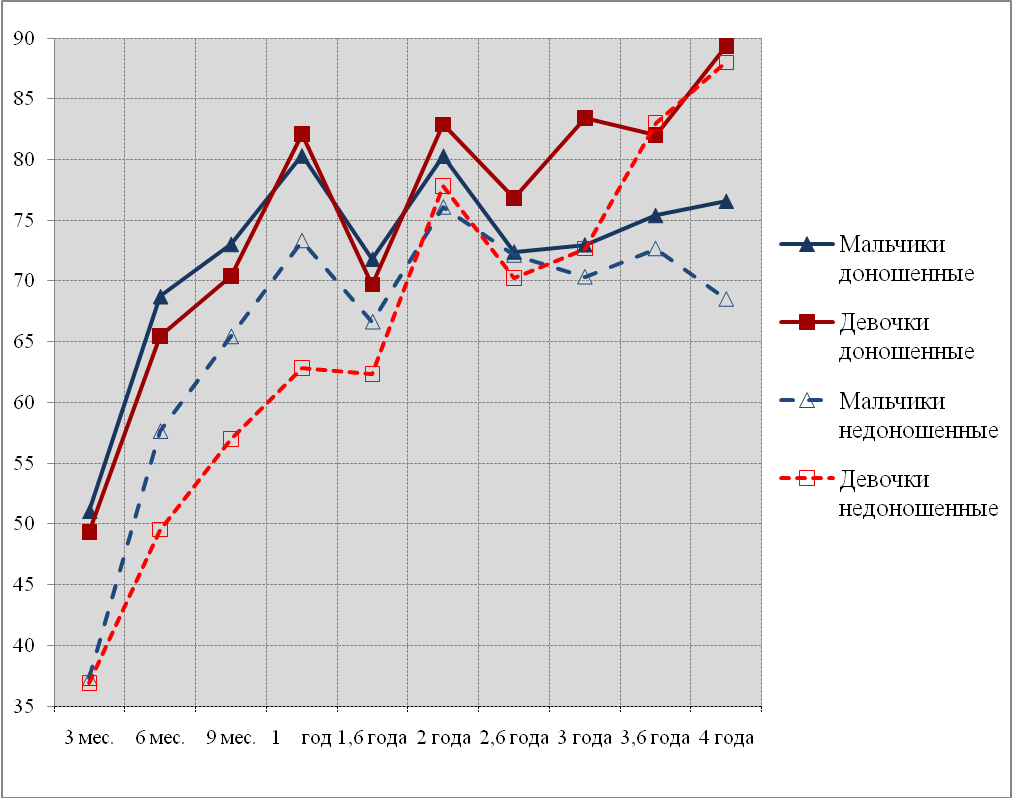

Динамика социального развития детей, воспитывающихся

в условиях психоневрологического Дома ребенка № 6.

На представленных графиках социального развития

доношенных и недоношенных мальчиков можно наблюдать в 3-х месячном

возрасте значительное отставание уровня социального развития

недоношенных мальчиков от доношенных (на 12 баллов). Развитие всех

мальчиков в возрасте до 1-го года проходит по стремительно

нарастающей кривой. К 1,6 годам у них снижается темп развития. С 2-х

до 3-х лет наблюдается скачкообразное развитие как у доношенных, так

и у недоношенных мальчиков. В 2,6 года доношенные мальчики

незначительно опережают по уровню социального развития недоношенных

мальчиков (на 1 балл). К 4 годам это опережение становится отчётливым

(на 9 баллов).

Значительное отставание по уровню социального

развития недоношенных девочек от доношенных отмечается уже в возрасте

3-х месяцев. К 1 году это отставание нарастает и достигает 19 баллов.

Социальное развитие всех девочек в возрасте до 1-го года проходит по

стремительно нарастающей кривой. К 1,6 годам у них снижается темп

развития. С 2-х до 4-х лет наблюдается скачкообразное развитие как

доношенных, так и недоношенных девочек. В 3,6 года недоношенные

девочки незначительно опережают по уровню социального развития

доношенных (на 1 балл). К 4 годам доношенные девочки незначительно

(на 2 балла) опережают по уровню социального развития недоношенных

девочек.

При рассмотрении социального развития доношенных мальчиков и

доношенных девочек можно отметить следующее. В возрасте до 1 года оно

проходит у них по стремительно нарастающей кривой. В возрасте 3-х

месяцев доношенные девочки незначительно отстают по уровню

социального развития от мальчиков (на 2 балла). К 1 году доношенные

девочки незначительно опережают мальчиков (на 2 балла). К 1,6 годам у

мальчиков и девочек снижается темп развития. С 2 до 3 лет наблюдается

скачкообразное развитие, как у доношенных мальчиков, так и у

доношенных девочек. С 3 лет у доношенных мальчиков наблюдается

повышение уровня социального развития по плавно нарастающей кривой. У

доношенных девочек отмечается скачкообразное развитие. К 4 годам

доношенные девочки значительно опережают по уровню социального

развития доношенных мальчиков (на 12 баллов).

При сравнении социального развития недоношенных мальчиков и

недоношенных девочек выявляются следующие особенности. В возрасте до

1 года оно также как у доношенных детей, проходит по стремительно

нарастающей кривой. В 3-х месячном возрасте как мальчики, так и

девочки имеют равные показатели уровня социального развития. К 1 году

недоношенные мальчики значительно опережают по своим показателям

девочек (на 10 баллов). К 1,6 годам девочки и мальчики снижают темп

развития. С 2-х до 3-х лет наблюдается скачкообразное развитие, как у

недоношенных мальчиков, так и у недоношенных девочек. С 3 лет у

недоношенных девочек наблюдается повышение уровня социального

развития по нарастающей кривой. У недоношенных мальчиков отмечается

скачкообразное развитие. К 4 годам недоношенные девочки значительно

опережают по уровню социального развития недоношенных мальчиков (на

20 баллов).

Таким образом, проанализировав полученные данные, можно сделать

следующие выводы: у всех детей, воспитывающихся в

психоневрологическом Доме ребенка № 6, отмечается значительное

улучшение показателей уровня социального развития в возрасте с 3-х

месяцев до 4-х лет. Наблюдается отчётливая положительная динамика в

социальном развитии в возрасте до 1 года. Однако к полутора годам

регистрируется снижение темпов социального развития. Это объясняется

их адаптацией к новым условиям проживания в других группах с детьми,

в основном, старше их по возрасту. У всех детей с 1,6 до 3 лет имеет

место скачкообразный уровень социального развития. Следует

подчеркнуть, что девочки к 4 годам значительно опережают мальчиков по

уровню социального развития.

В заключение необходимо отметить, что результаты проведенных

исследований свидетельствуют о том, что уровень социального развития

детей, воспитывающихся в Доме ребенка ниже, чем домашних нормально

развивающихся сверстников. Тем не менее, у всех наблюдаемых малышей

констатировано значительное улучшение показателей социального

развития. Этому способствует своевременная диагностика уровня

социального и психомоторного развития детей по модифицированным

шкалам социального развития Долла (Doll

Е.). Всесторонняя оценка развития каждого ребенка позволяет более

адекватно реализовывать индивидуальные меры абилитации, направленные

на профилактику интеллектуально-личностной неполноценности.

Литература:

- Гордеев В.И., Александрович Ю.С. Методы исследования развития

ребенка: качество жизни (QOL) –

новый инструмент оценки развития детей. СПб.: Речь, 2001 Доклад: Аналитические материалы о положении детей в

Санкт-Петербурге. 2009 год. Санкт-Петербургское государственное

учреждение социальной помощи семьям и детям Комитет по социальной

политике Санкт-Петербурга. Правительство Санкт-Петербурга.

Региональный центр “Семья”.

Раздел доклада: 9. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей. Пункт: Дети, находящиеся на полном государственном

обеспечении в учреждениях системы здравоохранения, социальной защиты

населения и образования.Попов В.Н. Динамика психомоторного развития детей в связи с задачами

их абилитации в психоневрологическом доме ребёнка. Автореф. дисс.

канд. мед. наук. СПб, 1998.

Основные термины (генерируются автоматически): социальное развитие, девочка, мальчик, ребенок, нарастающая кривая, скачкообразное развитие, балл, возраст, социальное развитие детей, темп развития.

Похожие статьи

Эргопедагогика детей раннего возраста в условиях дома ребенка

Проводится сравнительный анализ развития и адаптации к социальным и бытовым

Для этого полученный ребенком балл делился на максимальный балл, который мог быть заработан по данному упражнению.

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста через…

Игра как средство развития личности ребенка младшего…

Детки разучивают движения и по команде взрослого начинают их выполнять, учитывая постоянно меняющийся темп, который задает ведущий.

Дошкольный возраст — это особенный период развития ребенка. Ребенок проводит в игре много времени.

Показатели возрастных, индивидуальных и половых особенностей…

Изучить возрастные особенности и развитие детей дошкольного возраста (3–7 лет).

Данный параметр у мальчиков в возрасте от 8 до 11 лет с таковым показателем у девочек увеличивается интенсивно и к этому периоду развития прирост составляет 4,8 % (от 9,57±0…

Характеристика физического развития школьников сельских…

Наиболее интенсивное развитие у девочек наблюдалось в возрасте 9–14 лет, когда отмечались наиболее высокие темпы нарастания основных тотальных размеров тела.

Проблема разноуровневого взросления девочек и мальчиков…

Объект исследования: развитие школьников подросткого возраста. Предмет исследования: психофизиологические особенности девочек и мальчиков подросткового возраста.

Задержка психического развития, как результат неправильного…

Обследование познавательного развития детей раннего… Задержка психического развития выступает наиболее частым проявлением нарушенного развития в дошкольном возрасте [2]. Задержка речевого развития (ЗРР) — понятие, которое отражает более медленные темпы…

Гендерные особенности детей в организации образовательного…

При этом социальный опыт и мальчиков и девочек в школах оказывается обедненным в

У девочек «скачок роста» начинается и кончается на два года раньше, чем у мальчиков.

Успеху этого процесса способствуют характерные особенности детей этого возраста.

Изучение строения детских фигур с целью проектирования…

В текущем столетии отмечается ускорение темпов физического развития детей и подростков — так называемая акселерация (от лат. acceleration — ускорение). Термином «акселерация» характеризуют явление ускорения роста и развития детей…

Значение формирования и развития статуса «ученик»…

() При этом социальный вектор развития задается в дошкольном и младшем школьном возрасте.

Хорошо изучены в педагогике, психологии процессы «скачкообразного» развития — кризисы развития, когда «внутренний ход детского развития завершил какой-то цикл и…

Источник