Диагностика интеллектуального развития ребенка с дцп

Для определения уровня перцептивного и умственного развития у детей с ДЦП дошкольного возраста используются различные диагностические методики, широко применяемые в отечественной и зарубежной психологии.

Учитывая тормозящую роль сенсорных дефектов в умственном развитии детей с ДЦП, основное внимание при психологическом обследовании следует уделять уровню развития сенсорно-перцептивной деятельности. На первых этапах обследования рекомендуется исследовать особенности развития зрительного восприятия: восприятия формы, цвета, величины и пространственных отношений предметов; уровень развития осязательного восприятия предметов: формы, фактуры, веса; уровень сформированности конструктивных и графических навыков и умений. Обязательно в обследования необходимо включить изучение процессов анализа, синтеза и обобщений предметов, а также уровень развития количественных представлений.

При исследовании особенностей сенсорного и интеллектуального развития дошкольников с ДЦП важен не только сам результат выполнения заданий, а главное — способ их выполнения. Методики должны быть построены соответственно особенностям уровня развития предметно-практических манипуляций дошкольника с ДЦП.

Восприятия формы на доске Сегена

Перед началом обследования психолог показывает ребенку собранную доску Сегена, затем раскладывает фигуры на столе и предлагает положить их на место. Результаты выполнения заданий оцениваются по пятибалльной системе в зависимости от сложности задания и способов их выполнения.

Здоровые дети с трехлетнего возраста правильно соотносят фигуры на доске Сегена, а к концу дошкольного возраста правильно их называют. Дети с ДЦП с потенциально сохранным интеллектом справляются с заданием с четырех-пяти лет, однако испытывают некоторые трудности в их словесном обозначении. У детей с ДЦП в сочетании с психическим недоразвитием наблюдается преимущественно хаотичный, бесплановый способ работы, в результате чего продуктивность выполнения задания резко снижена.

Восприятие цвета предметов

Психолог предлагает ребенку расположить цветные шары или кубики на доске, разделенной на четыре части соответственно основным цветам: красный, синий, желтый, зеленый.

Здоровые дети уже в трехлетнем возрасте успешно справляются с заданиями на соотнесение цветов, в четырехлетнем возрасте знают названия основных четырех цветов, к концу дошкольного возраста знают названия оттенков. Дети с ДЦП с сохранным интеллектом, как правило, трудностей при соотнесении цветов по подобию не испытывают, но путают их названия. У детей с ДЦП с психическим недоразвитием наблюдаются трудности соотнесения цветов по подобию.

Восприятие величины предметов

Для исследования особенностей восприятия величины предметов психолог может предложить ребенку собрать двух-или трех- составные матрешки, пирамидки из разного количества колец, блоки или цилиндрики разной величины.

Выполнение этих заданий не вызывает особых затруднений у здоровых дошкольников с четырехлетнего возраста. Однако соотнесение цилиндриков только по высоте или палочек по длине, где исключается контроль правильности выполнения заданий, вызывает еще некоторые затруднения у здоровых дошкольников в пятилетнем возрасте. Различение контрастных предметов по величине (первое и второе задания) не вызывает особых трудностей у детей с ДЦП с сохранным интеллектом. Но при соотнесении предметов с местом с учетом величины (третье и др. задания) у большинства детей отмечается хаотичный, бесплановый способ работы, они правильно соотносят только контрастные величины. Однако при дополнительной инструкции: «Возьми самый большой цилиндрик и поставь его в самое большое отверстие» дети с заданием справлялись и успешно переносили усвоенный способ работы на выполнение следующих заданий. Дети с ДЦИ в сочетании с психическим недоразвитием затруднялись в выполнении даже первых заданий, хаотично манипулировали с предметами.

Исследование особенностей осязательного восприятия предметов

Исследование особенностей осязательного восприятия у дошкольников с церебральным параличом рекомендуется начинать с игры в «волшебный мешочек». Психолог должен ориентироваться не только на правильное называние ребенком ощупываемой фигуры, но и на способы ее обследования, поэтому можно использовать в процессе исследований особенностей осязания специальную ширму.

Набор фигур для осязания состоит из следующих предметов: набор объемных деревянных предметов (яйцо, катушка, груша, бутылка, гриб, кольцо и т. д.); набор геометрических фигур одинаковой фактуры (куб, квадрат, шар, круг, треугольник, цилиндр и т. д.); и набор предметов различной фактуры (металлический шарик, шар, сшитый из шерстяной ткани, стеклянная бутылочка, деревянная бутылочка и др.). В процессе обследования психолог должен требовать от ребенка правильного называния предмета, а в случае затруднения предложить ребенку сопоставить (отождествить) предмет со знакомыми ему бытовыми объектами. Кроме того, необходимо следить за движениями рук ребенка в процессе ощупывания.

Анализ способов осязания предметов ребенком позволяет психологу выявить уровень развития перцептивных действий. Перцептивное действие (действие восприятия) осуществляется при помощи сенсорно-двигательной интеграции, а при ее недоразвитии у детей с ДЦП наблюдаются затруднения в соотнесении частей воспринимаемого предмета в целостный образ.

Исследование конструктивной деятельности

При исследовании конструктивной деятельности ребенку предлагают следующие задания: а) конструирование объемных построек из цветных кубиков одинаковой величины с помощью образца-рисунка; б) выкладывание по рисунку определенных фигур на плоскости из цветных кубиков с выкрашенными в разные цвета сторонами; в) задания по конструированию по методике Косса (используются пять первых вариантов этой методики: двухцветные кубики).

Выполнение этих заданий вызывает особые трудности у детей с церебральным параличом. Здоровые дошкольники к концу дошкольного возраста успешно выполняют первые четыре задания по методике Косса. Дети с ДЦП с первично сохранным интеллектом успешно выполняют задания серии А) и Б), однако задания по методике Косса им практически недоступны. Дети путают пространственные расположения деталей, отмечаются трудности в предварительной ориентировке в задании. У детей с ДЦП с умственной отсталостью особые трудности вызывают задания серий А и Б. Это проявляется в отсутствии предварительной ориентировки в задании, в хаотичных манипуляциях, в стереотипных действиях со строительным материалом.

Исследование особенностей рисования

Рисование детей рекомендуется оценивать по степени развития у ребенка графических умений и особенностей качества изображения фигур.

А. Графические умения.( умеет ли держать карандаш, как располагает руку, умеет регулировать движения в соответствии с задачей изображения, умеет ли изменять направление графических движений и тд.)

Б. Качество изображения фигур.( напоминает ли изображение символиеский рисунок, передается ли строение основной формы образца, но без некоторых существенных элементов и тд)

Исследование мыслительных процессов

При исследовании у детей уровня обобщений используется методика на выделение лишнего предмета. При проведении обследования необходимо иметь наборы карточек, на каждой из которых нарисованы четыре предмета. Ребенка просят показать, какой из четырех предметов не подходит к остальным трем. Психолог отмечает, как ребенок принимает задание, на какой признак предмета ориентируется: цвет, форму, величину и т. д., а также как ребенок словесно обозначает три объединенных в одну группу предмета.

Классификация предметных картинок

Метод предметных классификаций позволяет выявить не только особенности обобщения и абстрагирования, но также особенности внимания, памяти, личностных реакций на свои достижения и неудачи.

Перед началом занятия психолог кладет перед ребенком 6-7 предметных картинок и предлагает ему положить вместе те, которые друг к другу подходят. На трех карточках этого набора изображены животные, на двух одежда, а на одной посуда. Если ребенок успешно справился с заданием, рекомендуется добавить еще десять-пятнадцать карточек, подходящих к тем же группам. Психолог фиксирует, как ребенок принимает задание, адекватно ли его выполняет и какова обучаемость ребенка. Это задание рекомендуется давать детям не раньше пятилетнего возраста.

В начале занятия дети могут классифицировать картинки неадекватно, но после двух-трех дополнительных инструкций должны провести обобщение по существенному признаку.

Обследование счетных навыков

Особое место в структуре задержки умственного развития у детей с ДЦП занимает нарушение функций счета. Понятие числа имеет сложную психологическую структуру, что в значительной степени связано с пространственным восприятием множества объектов, с речевым развитием, и требует высших форм анализа и синтеза.

Исследование количественных представлений необходимо проводить поэтапно. Сначала исследуется способность ребенка дифференцировать «много-мало», «один-много», «больше-меньше», одинаковое количество.

Важно исследовать способность ребенка абстрагироваться от формы и величины предметов и ориентироваться только на количество.

Для этого необходимо приготовить счетный материал из предметов разной величины и формы и на этом материале изучить, как дети соотносят количества разных предметов. Можно, например, предложить детям два стержня, на одном из них нанизаны кольца, а на другом — шары. Несмотря на одинаковое количество деталей на обоих стержнях, пирамидка с шарами будет выглядеть выше, чем с кольцами. Спросить: «чего больше — колец или шаров?».

Кроме описанных выше диагностических приемов рекомендуется широкое использование психодиагностических методов, разработанных для обследования детей с аномалиями в развитии (С. Я. Рубинштейн, В. И. Лубовской и др.).

При обследовании детей школьного возраста рекомендуется использование и психометрических методов, например методика Равена и Векслера. Целесообразно использовать эти методы для детей с преимущественным поражением нижних конечностей с относительно сохранным развитием речи, как лексической, так и фонематической ее сторон.

В процессе психологической диагностики детей и подростков с ДЦП необходимо соблюдать ряд основных принципов:

1. Деятельностный принцип, направленный на проведение психологического обследования в контексте деятельности доступной ребенку с ДЦП: предметно-практической, игровой, учебной деятельности.

2. Принцип качественного анализа полученных данных психологического обследования. Это принцип, построенный на концепции Л. С. Выготского об опережающей роли обучения в процессе развития ребенка, является чрезвычайно важным при психологической диагностике аномального развития. Для психолога важен не только конечный результат выполнения тестового задания, а также способ работы ребенка, его умение переносить усвоенные навыки на новое задание, отношение ребенка к заданию, собственная оценка результатов.

3. Принцип личностного подхода. В процессе психологической диагностики психолог анализирует не отдельный симптом, а личность ребенка в целом

4. Принцип сравнительного подхода. При изучении аномального развития психолог должен правильно ориентироваться в особенностях психического развития здорового ребенка.

5. Принцип комплексного подхода к диагностике психического развития аномального ребенка. Он включает в себя учет множества факторов, лежащих в основе аномального развития ребенка с ДЦП: клинических, педагогических, психологических, социально-психологических.

После окончания диагностических занятий рекомендуется переходить к комплексу коррекционных занятий.

Психологическая коррекция является одним из важных звеньев в системе психологической помощи детям с ДЦП различной степени тяжести интеллектуального и физического дефекта.

244И. И. Мамайчук Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии

Психологическая коррекция

Дата добавления: 2016-10-22; просмотров: 3702 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2020 lektsii.org – Контакты – Последнее добавление

Источник

Интеллектуальное развитие детей при церебральном параличе. Клинические формы церебральных параличейНарушению интеллектуального развития у детей с церебральным параличом способствуют недостаточность ориентировочно-исследовательских реакций, сенсомоторные расстройства. Одной из форм нарушения интеллектуального развития является его задержка, которая становится очевидной на 2—3-м году жизни. Степень тяжести ее обычно зависит от выраженности речевых расстройств. Задержка интеллектуального развития характеризуется неравномерностью, нарушением ряда высших корковых функций, непосредственно связанных с двигательным анализатором (пространственных представлений, стереогноза, схемы тела, оптико-пространственного гнозиса). У детей с относительно сохранным интеллектом обычно имеет место достаточно высокий уровень развития эмоциональной сферы. Если ребенок слышит и понимает обращенную к нему речь, но не говорит сам, то на основании его эмоциональных ответных реакций можно судить о том, как он осмысливает содержание прочитанной сказки или рассказа. Эмоциональные ответные проявления выражаются в виде улыбки, радостного возгласа, общего оживления или огорчения и сопровождаются различными сосудистыми и вегетативными проявлениями (покраснение, по-бледнение лица, гипергидроз, расширение зрачков). Ребенок с сохранным интеллектом, несмотря на тяжелые двигательные нарушения, старается использовать все имеющиеся возможности для познания окружающего мира. Кроме задержки интеллектуального развития уже в 2—3 года может выявляться недоразвитие познавательной деятельности — олигофрения. Олигофрения у детей с церебральным параличом имеет своеобразный атипичный характер. Для нее характерна неравномерность интеллектуального дефекта, что связано с преимущественным недоразвитием тех или иных мозговых структур. Наиболее часто встречается лобный вариант олигофрении, при котором наряду с общим недоразвитием познавательной деятельности отмечаются нарушение целенаправленности, отсутствие инициативы, недоразвитие функции активного внимания и личностных реакций. Эта форма олигофрении обычно сочетается с эмоционально-волевыми нарушениями в виде эйфории, общей расторможенности, импульсивности или апатико-абулических расстройств. При олигофрении у детей с церебральным параличом наблюдаются выраженные нарушения интеллектуальной деятельности в виде повышенной психической истощаемости, недостаточности памяти, внимания, замедленности и инертности мышления.

При грубом психическом недоразвитии в сочетании с выраженной микроцефалией постановка диагноза обычно не представляет трудностей. Более сложно выявить стертые формы олигофрении. В этих случаях необходимо провести общее клиническое обследование больного с оценкой состояния моторики, интеллекта, речи, эмоциональных реакций, предметной и игровой деятельности, поведения. Кроме того, важное значение имеют клинико-психологическое исследование и педагогическая оценка. Во всех случаях при обследовании интеллекта необходимо выявить уровень его развития, структуру и имеющиеся потенциальные возможности. Иногда, кроме описанных выше психических нарушений, уже в первые 3 года жизни можно выявить характерную дисгармонию в развитии отдельных сторон личности, которая с возрастом может усиливаться. В таких случаях у детей не формируется потребность общения со сверстниками, их продуктивность во всех видах деятельности ниже интеллектуальных возможностей, эмоциональная сфера отличается отсутствием детской непосредственности и живости эмоций, характерна склонность к фантазированию. Эти особенности в силу специфики заболевания и под влиянием неблагоприятных условий окружения и воспитания могут усиливаться и служить основой для аутического развития личности. Клинические формы церебральных параличей. Четкое подразделение заболевания на клинические варианты в раннем детском возрасте не всегда возможно, так как нервная система еще находится в стадии развития. Некоторые клинические признаки в процессе роста ребенка видоизменяются, другие выявляются в более старшем возрасте при предъявлении к нервной системе повышенных требований. Трудности разграничения отдельных форм обусловлены также и тем, что поражение часто носит смешанный характер. Спастичность и ригидность могут иметь место у одного и того же ребенка. Спастичность нередко сочетается с хореоатетозом и мышечной гипотонией. Мышечный тонус динамичен при различных состояниях ребенка. – Также рекомендуем “Диплегия у ребенка. Параплегия и гемиплегия у детей” Оглавление темы “Детские церебральные параличи”: |

Источник

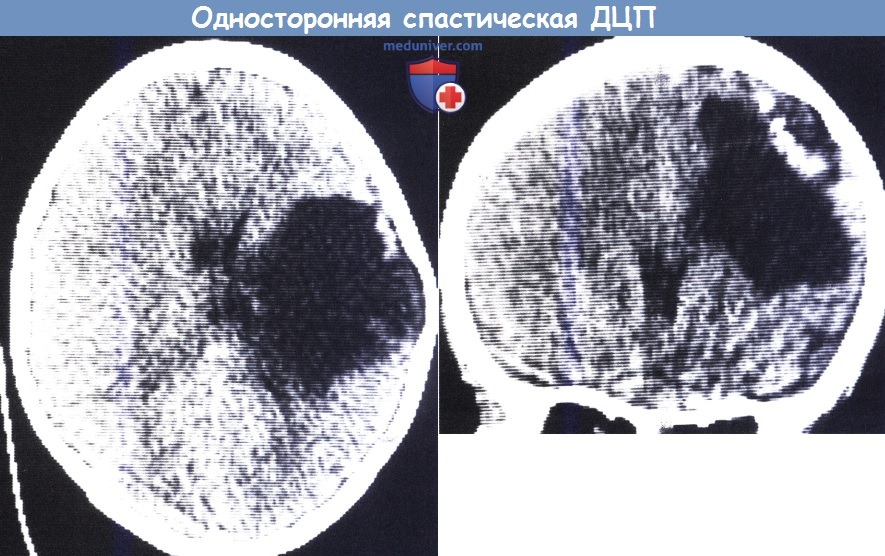

Диагностика и дифференциация детского церебрального паралича (ДЦП)а) Точная диагностика ДЦП. Диагностика ДЦП основана преимущественно на клинических проявлениях. Практические параметры, разработанные совместно Американской академией неврологии и Обществом детской неврологии (Ashwal et al., 2004), предполагают следующие диагностические шаги: (I) сбор анамнеза; (II) неврологический осмотр и оценка развития для определения не только моторного развития, но и когнитивных функций и развития речи и поведения; (III) нейровизуализация. Нейровизуализация, в особенности МРТ, все чаще играет решающую роль. ДЦП преимущественно характеризуется повреждениями головного мозга, которые могут быть идентифицированы методом МРТ приблизительно в 75% случаев, и в меньшей степени мальформациями головного мозга, которые составляют около 10% случаев (Krageloh-Mann и Horber, 2007). Задачей нейровизуализации является поиск признаков таких повреждений или мальформаций, топография и распространенность которых объясняют неврологические симптомы и тяжесть клинических проявлений. Электромиография, которая может пролить свет на механизмы заболевания (Harrison, 1988; Kanda et al., 1988), не используется в практической диагностике, не считая случаев, когда необходимо исключить другие заболевания, характеризующиеся, как и ДЦП, некоторой слабостью и гипотонией. Точный диагноз ДЦП во многом зависит от знаний нормального развития и его вариантов. Относительно легко рано исключить диагноз ДЦП в случае, если характеристики развития младенца не отличаются от нормы. Важна ранняя диагностика: разработана система ранней диагностики (Prechtl et al., 1997) для выявления ДЦП, с помощью оценки видеозаписи спонтанных движений новорожденных и ранних движений младенцев. Многократно зарегистрированные скручивающие движения и отсутствие развития непоседливых движений в течение первых трех месяцев расцениваются как высоко чувствительный и специфичный признак развития ДЦП. Тем не менее, данная методика не позволяет дифференцировать различные подтипы ДЦП.

б) Дифференциальная диагностика ДЦП. Дифференциальная диагностика специфических типов ДЦП уже обсуждалась. В данной главе рассматриваются только проблемы диагностики, типичные для большинства видов ДЦП. Основную диагностическую ценность представляет дифференцировка прогрессирующих и стабильных неврологических нарушений, особенно поддающихся лечению, от ДЦП. Во всех случаях нужно исключать опухоли спинного мозга шейной локализации и медленно растущие опухоли головного мозга (Haslam, 1975). Многие метаболические и гередодегенеративные заболевания характеризуются медленным течением, и их клиническая манифестация может имитировать все типы ДЦП. Например, лейкодистрофии могут изначально не отличаться от спастической диплегии, а атаксия-телеангиоэктазия по своим проявлениям не отличима от непрогрессирующих атаксий (Aicardi et al., 1988). Некоторые случаи допа-чувствительной дистонии могут симулировать диплегию или атетоидный ДЦП, и пробное лечение L-допой показано во всех случаях, когда анамнез и результаты исследований не исключают такой возможности. Болезнь Ли (Fryer et al., 1994), органические ацидемии (Gascon et al., 1994), митохондриальные заболевания (Tsao et al., 1994) и синдром карбогидрат-дефицитных гликопротеинов (Jaeken и Carchon, 1993; Stibler et al., 1993) также могут имитировать любой тип ЦДП, а дифференцировка стабильных и прогрессирующих метаболических нарушений становится чрезвычайно сложна, то есть может потребоваться рассмотрение показаний для проведения исследований. Диагностика прогрессирующих неврологических заболеваний может проводиться с помощью лабораторных исследований. Тем не менее, они должны проводиться только в случаях с клиническим обоснованием. Иногда результаты лабораторных исследований могут вводить в заблуждение. Одному пациенту с параплегией, вызванной врожденной опухолью спинного мозга, на основании псевдодефицита арилсульфатазы А, в течение нескольких лет ставился диагноз метахроматической лейкодистрофии (Aicardi, собственные наблюдения). Пациентам с задержкой умственного развития без двигательных аномалий часто ставится диагноз ДЦП в связи с тем, что в обеих ситуациях нормальные этапы развития запаздывают. Тем не менее, это не дает оснований оценивать всех детей с ДЦП как умственно отсталых. Гипотония часто встречается при большинстве ранних случаев ДЦП, а также при других заболеваниях, которые нередко ошибочно диагностируются как ДЦП. Синдром Прадера-Вилли особенно легко перепутать с ДЦП, так как он характеризуется задержкой умственного развития, затруднениями глотания, угнетением дыхания и часто низкой массой при рождении (Wharton и Bresman, 1989). Данное обстоятельство касается также врожденной миотонической дистрофии, которая в действительности часто существует одновременно с гипоксической энцефалопатией, вызванной ранней асфиксией в результате поражения дыхательных мышц (Rutherford et al., 1989). Повышенный тонус, который часто является ранним симптомом нескольких форм ДЦП, может встречаться также у младенцев с другими заболеваниями у здоровых в остальных отношениях младенцев (PeBenito et al., 1989). Повышенный тонус разгибателей шеи особенно часто предшествует ДЦП (Amiel-Tison et al., 1977; Ellenberg и Nelson, 1981). Выявлено, что это относится лишь к случаям сочетания других аномалий с переразгибанием шеи и туловища (Touwen и Hadders-Algra, 1983). Заметное повышение тонуса при гиперрефлексии может симулировать диплегию или тетраплегию, но в таких случаях отмечается прогрессирующее улучшение, а тактильные стимулы часто приводят к выраженной гипертонической реакции с апноэ. Особое внимание уделяется повышенному тонусу туловища как показателю развития младенцев с низкой массой тела при рождении без последующего формирования ДЦП (Georgieff и Bernbaum, 1986; Georgieff et al., 1986).

в) Диагностические сложности и ранняя диагностика ДЦП. Как говорилось ранее, диагностика ДЦП проводится на основании клинических проявлений, то с учетом развития типичной клинической картины лишь с течением времени, ранняя диагностика может быть затруднена. Аномалии неврологических признаков могут иметь транзиторный характер; асимметрия позы и тонуса, гипервозбудимость и гипер- или гипотония могут выявляться у младенцев без аномалий головного мозга. Такие проявления транзиторны более чем в 90% случаев (Michaelis et al., 1993). Транзиторная дистония встречается у некоторых здоровых младенцев в течение первого года жизни (Willemse, 1986; Deonnaet al., 1991), обычно поражает одну или более конечностей, не затрагивает туловище или шею, проявляется после 4-х месячного возраста и оказывает незначительное воздействие на активность ребенка. Положение конечностей может иметь интермиттирующий или стойкий характер и исчезает в течение недель или месяцев. Такие транзиторные аномалии могут быть причиной гипердиагностики ДЦП и стать причиной регистрации детей, которые «перерастают» ДЦП (Nelson и Ellenberg, 1982; Taudorf et al., 1984). Тем не менее, в настоящее время нет зарегистрированной информации о случаях, когда явные неврологические признаки и/или описанные выше изменения на МРТ сопровождались нормальным исходом. У шести детей с изначально диагностированной спастической гемиплегией повторное обследование не выявило признаков, и дети расценивались как неврологически здоровые, аномалий на МРТ не отмечалось (Niemann et al., 1996). По результатам популяционного исследования двустороннего спастического ДЦП (Krageloh-Mann et al., 1993), у 20 детей с диагностированным согласно документации двусторонним спастическим ДЦП при повторном обследовании (в возрасте пяти лет и старше) диагноз не подтвердился. У 10 детей, которые были расценены как здоровые, предположительно отмечалась легкая диплегия, так как после начала самостоятельного передвижения формировалась ходьба на цыпочках. У других детей была выявлена тяжелая умственная отсталость в сочетании также с тяжелой задержкой двигательного развития, но не отмечались явные неврологические признаки. Описанные случаи свидетельствуют о том, насколько ошибочным может быть диагноз ДЦП при отсутствии дальнейшего наблюдения, и насколько осторожно следует оценивать «эффект» раннего лечения. По описанным выше причинам принято соглашение, что диагноз ДЦП должен носить предварительный характер до 3 лет, а регистрация ДЦП должна проводиться только после подтверждения диагноза в возрасте 5 лет. Современные методы визуализации могут способствовать ранней диагностике. По результатам одного из исследований, у 37 из 40 детей с ДЦП отмечались аномалии на МРТ (Truwit et al., 1992), в ходе другого исследования (Candy et al., 1993) у 17 из 22 детей с изолированной задержкой двигательного развития на МРТ отмечались аномалии, предполагающие ДЦП. Естественно, бывают индивидуальные ситуации, особенно при известной этиологии заболевания, когда диагноз может определиться раньше. Изменения клинической картины или проявлений ДЦП также могут быть источником диагностических проблем, особенно при хореоатетоидном и атаксическом ДЦП, когда гипотония зачастую является ранним признаком. Дискинетический ДЦП может быть ошибочно диагностирован у детей с гипотонусом и стереотипными движениями. У младенцев, у которых в дальнейшем выявляется задержка умственного развития без ДЦП, и наличием ранних неврологических признаков, такие как гипотония, повышенная возбудимость и неустойчивость двигательных навыков, может быть ошибочно диагностирован спастический ДЦП. У большинства младенцев с гемиплегией асимметрия движений становится заметной только после 4-6 месяцев, даже если известно о наличии повреждения. Диагностика ДЦП может быть отсрочена у детей с вариантами нормального развития. Продемонстрировано, что диагностика спастической диплегии была значимо отсрочена у детей с гипотонией нижних конечностей и осевых мышц. Функцию рук, например, невозможно оценить до развития функций кисти, и легкие изменения становятся заметны только после формирования более сложных двигательных навыков. Наконец, следует особо отметить, что анамнез аномальных факторов, оказывавших воздействие во время беременности, рождения или периода новорожденности в отсутствие объективных признаков не может служить основанием для диагностики ДЦП, несмотря на то, что они могут подтверждать диагноз ДЦП. – Также рекомендуем “Лечение детского церебрального паралича (ДЦП) и обеспечение детей-инвалидов” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 10.12.2018 |

Источник