Деятельность как фактор развития личности ребенка дошкольного возраста

ТОП 10:

Влияние на развитие наследственности, среды и воспитания дополняется еще одним чрезвычайно важным фактором — деятельностью личности. Под этим понимается все многообразие занятий человека, все то, что он делает. Из глубины веков дошли до нас мудрые наблюдения: «Скажите мне, что и как делает ребенок, и я скажу вам, каким он вырастет»; «Ни один бездельник еще ничего не достиг»; «Сколько пота — столько успеха»; «Человек сам кузнец своего счастья»; «Кто рано встает, тому Бог дает»; «По труду и честь»; «Творение указывает на творца» и т.п. Словом, очевидна прямая связь между результатами развития и интенсивностью деятельности. Это еще одна общая закономерность развития, которую можно сформу-чировать так: чем больше работает человек в определенной области, тем выше уровень его развития в этой области. Разумеется, пределы действия этой закономерности не безграничны, а определяются «сдерживающими» факторами — способностями, возрастом, интенсивностью и организацией самой деятельности и др.

В процессе деятельности происходит всестороннее и целостное развитие личности человека, формируется его отношение к окружающему миру. Чтобы деятельность привела к формированию запроектированного образа личности, ее нужно организовать и разумно направить. В этом самая большая сложность практического воспитания. К

сожалению, во многих случаях оно не может предоставить возможностей для развития; воспитанники порой лишены самого необходимого — активного участия в общественной, трудовой, познавательной деятельности, обречены на ее пассивное созерцание и затверждение готовых истин.

Основные виды деятельности детей и подростков— игра, учение, труд. По направленности выделяется познавательная, общественная, спортивная, художественная, техническая, ремесленническая, гедоническая (направленная на получение удовольствия) деятельность. Особый вид деятельности — общение.

Деятельность может быть активной и пассивной. Даже самый маленький ребенок уже проявляет себя как активное существо. Он предъявляет требования к взрослым, сверстникам, выражает свое отношение к людям, предметам. В дальнейшем под влиянием среды и воспитания активность может как повышаться, так и снижаться. Можно привести сколько угодно примеров, когда человек занят, много работает, но действует без желания, без настроения, как говорится, спустя рукава. Разумеется, такая деятельность к высоким результатам не ведет. Хорошее развитие обеспечивается только активной, эмоционально окрашенной деятельностью, в которую человек вкладывает всю душу, в которой полностью реализует свои возможности, выражает себя как личность. Такая деятельность приносит удовлетворение, становится источником энергии и вдохновения. Вот почему важна не столько деятельность сама по себе, сколько активность личности, в этой деятельности проявляющаяся.

Активность в обучении позволяет школьнику быстрее и успешнее осваивать социальный опыт, развивает коммуникативные способности, формирует отношение к окружающей действительности. Познавательная активность обеспечивает интеллектуальное развитие ребенка. Для нее характерна не только потребность решать познавательные задачи, но и необходимость применять полученные знания на практике. Трудовая активность стимулирует быстрое и успешное формирование духовного и нравственного мира личности, определяет готовность много и успешно трудиться.

Все проявления активности имеют один и тот же постоянный источник — потребности. Многообразие человеческих потребностей порождает и многообразие видов деятельности для их удовлетворения. Показать растущему человеку полезные, максимально ослабить ложные направления активности — постоянная и одновременно очень сложная задача воспитания. Сложность в том, что потребности и мотивы деятельности в период интенсивного становления человека очень подвижны и переменчивы. На различных возрастных ступенях должны оперативно меняться виды и характер деятельности. Массовое школьное воспитание не всегда успевает за этими переменами, а должно успевать, чтобы не допускать необратимых

последствий.

Активность самого человека — непременное условие развития его способностей и дарований, достижения успеха. Какие бы прекрасные воспитатели ни опекали ребенка, без собственного труда он мало чего достигнет. К.Д. Ушинский отмечал, что ученик должен учиться сам, а педагог дает ему материал для учения, руководит учебным процессом. Следовательно, при правильном воспитании школьник не столько объект педагогического воздействия, сколько су§ъект, т. е. активный участник собственного воспитания.

Активность личности, как и деятельность, имеет избирательный характер. Развитие личности происходит под воздействием не любых, не всяких влияний, а главным образом тех из них, которые выражают потребности самого человека, обращены к его личности, опираются на его собственное отношение к действительности. «Главное дело воспитания как раз в том и заключается, — писал С.Л. Рубинштейн, — чтобы тысячами нитей связать человека с жизнью — так, чтобы со всех сторон перед ним вставали задачи, для него значимые, для него притягательные, которые он считает своими, в решение которых он включается. Это важней всего потому, что главный источник всех нравственных неполадок, всех вывихов в поведении — это та душевная пустота, которая образуется у людей, когда они становятся

безучастными к окружающей их жизни, отходят в сторону, чувствуют себя в ней посторонними наблюдателями, готовыми на все махнуть рукой, — тогда им все становится нипочем».

Активность личности не только предпосылка, но и результат развития. Воспитание достигает цели, когда ему удается сформировать общественно активную, инициативную, творческую личность, приносящую радость себе и людям. Разумная, педагогически выверенная организация деятельности школьника обеспечивает активность во всех ее проявлениях. Ставить подрастающего человека в позицию активного деятеля, вооружать его такими способами деятельности, которые дают возможность активного приложения сил, изучать его личностное своеобразие, всемерно раскрывать его потенциальные возможности — таковы функции воспитателя, разумно направляющего процесс развития личности.

Игровая деятельность

Игра наряду с трудом и ученьем — один из основных видов деятельности человека, удивительный феномен нашего существования.

По определению, игра — это вид деятельности в условиях ситуций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.

В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции:

– развлекательную (это основная функция игры — развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес);

– коммуникативную: освоение диалектики общения;

– самореализации в игре как полигоне человеческой практики;

– игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других вида жизнедеятельности;

– диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе игры;

– функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей;

– межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-культурных ценностей;

– социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого общежития.

Структура детской игры включает следующие компоненты: 1) роль взрослого человека, которую ребенок берет на себя; 2) мнимая ситуация, создаваемая для воплощения ребенком своей роли в жизнь; содержание этой ситуации составляет замещение предметов (игрушки); 3) игровые действия; так как ребенок имеет дело не с теми предметами, которые использует взрослый, то с ними нельзя работать так, как работает взрослый. Таким образом, игра сенситивна к сфере человеческих отношений и общественных функций. В игре воссоздается общий смысл человеческой деятельности и ситема тех отношений, в которые вступают взрослые люди в их реальной жизни. Игра имеет громадное значение для развития личности ребенка.

Развитие игры на протяжении дошкольного возраста идет по нескольким линиям.

1. Сюжеты игр бесконечно многообразны, и у разных народов преимущество отдается своим сюжетам. Однако можно выявить общую линию их развития: от игр с бытовыми сюжетами к играм с «производственными» сюжетами (труд, обслуживание), а далее — с общественно-политическими сюжетами. Это дает детям возможность воспроизводить самые различные свойства человеческой деятельности и, кроме того, позволяет вовлекать в игру любое количество детей, т. е. воспроизводить более широкую систему отношений. Через игру ребенок может, однако, воспринять любую мораль — и хорошую, и плохую, ибо он играет в реальную жизнь.

2. Отношение между воображаемой ситуацией и правилом. Вначале правило игры скрыто за ролью. Л. С. Выготский полагал, что все игры с правилами возникли из игр в мнимой ситуации. Когда воображаемая ситуация свертывается, то правило развертывается.

3. Изменяется характер переноса значений с одного предмета на другой. Сначала требуется какое-то внешнее сходство игрушки с реальным предметом. Позднее сходство постепенно теряет свою важность.

4. Сами действия ребенка становятся все более и более сокращенными, превращаясь в символические. К. Оталора выявила наиболее характерные виды игр:

• игра-развлечение — ее цель развеселить участников (например, догнать друг друга и пощекотать);

• игра-упражнение — отсутствует сюжет, преобладают физические действия, которые несколько раз повторяются (ползать по бревну, бороться друг с другом и т. п.)

• сюжетная игра есть воображаемая ситуация и игровые действия;

• процессуально-подражательная игра — воспроизведение действий или ситуаций, которые ребенок наблюдает в реальной жизни;

• традиционная игра — та, которая передается из поколения в поколение, имеет правила. Детская игра имеет историческую и социальную природу, а не биологическую. В разных культурах и обществах детские игры меняют свое содержание и формы.

В игре существуют два плана отношений детей: 1) игровые (отношения детей друг к другу как к ролям); 2) реальные (отношения детей между собой). На первых этапах ведущими выступают реальные отношения — они сохраняются и в распределении ролей в игре. По мере развития игр реальные отношения начинают подчиняться игровым. Игра развивается не только вокруг мотивационой смысловой деятельности людей. Этому содействует сведение до минимума операциональной и увеличение символической стороны деятельности в игре. Значение символики заключается не только в том, что она создает для ребенка поле значений, но и позволяет ему воспроизводить в игре систему отношений взрослых, систему моральных отношений, абстрагируясь от вещной и операциональной сторон.

Перенос значений в игре — путь к символическому мышлению. Подчинение правилам в игре — школа произвольного поведения. Но эти два аспекта психики могут

12. Педагогика

развиваться у ребенка не только в игре, а, например, и в процессе рисования, конструирования и т. д.

Есть одна функция интеллекта, в которой роль игры еще не оценена должным образом. Детское мышление имеет свои характерные черты. Одна из них — феномен центрации; ребенок видит окружающий мир только с той позиции, в которой он стоит. В игре же ребенок все время «вращается», меняет свою позицию. Одни и те же предметы открываются перед ним с разных сторон. Иными словами, игра служит децентрации детей, что способствует становлению у них логического мышления.

Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А. Шмакову):

• свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата (процедурное удовольствие);

• творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер этой деятельности («поде творчества»);

• эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция, аттракция и т. п. (чувственная природа игры, «эмоциональное напряжение»);

• наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и временную последовательность ее развития.

В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых личность полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации.

В структуру игры как процесса входят: а) роли, взятые на себя играющими; б) игровые действия как средство реализации этих ролей; в) игровое употребление предметов, т. е. замещение реальных вещей игровыми, условными; г) реальные отношения между играющими; д) сюжет (со-

держание) — область действительности, условно воспроизводимая в игре.

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде.

Источник

Лариса Кунавина

Влияние продуктивной деятельности на развитие личности ребенка-дошкольника

Влияние продуктивной деятельности на развитие личности ребенка

Составитель: Кунавина Л. Ю. ,

воспитатель МКДОУ «Детский сад № 9»

комбинированного вида

Продуктивная детская деятельность — деятельность ребенка с целью получения продукта (постройки, рисунка, аппликации, лепной поделки и т. п., обладающего определенными заданными качествами (Н. И. Ганошенко).

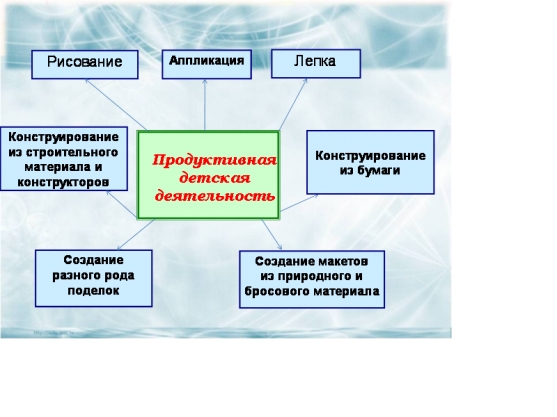

К продуктивным видам детской деятельности относятся конструирование, рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного и бросового материала.

Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка – дошкольника.

Продуктивная детская деятельность формируется в дошкольном возрасте и, наряду с игрой, имеет в этот период наибольшее значение для развития психики ребенка, т. к. необходимость создания продукта теснейшим образом связана с развитием его познавательных процессов, эмоционально – волевой сферы, умений и навыков, нравственным, эстетическим и физическим воспитанием дошкольников.

Эти действия развивают не только образные формы мышления, но и такие качества как целенаправленность, умение планировать свою деятельность, достигать некоторого результата.

Социально-личностному развитию ребенка способствует возможность проявления им созидательной активности, инициативности при создании рисунка, лепки, поделки, которые можно использовать самому или показать и подарить другим.

В процессе изобразительной деятельности и конструирования у детей формируется способность к целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведения.

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно влияет на развитие воображения, образного мышления, творческой активности ребенка.

Важно у детей воспитывать эстетическое отношение к окружающему, умение видеть и чувствовать прекрасное, развивать художественный вкус и творческие способности. Дошкольника привлекает все яркое, звучащее, движущееся. В этом влечении сочетаются и познавательные интересы, и эстетическое отношение к объекту, что проявляется как в оценочных явлениях, так и в деятельности детей.

Продуктивная деятельность играет большую роль в воспитании эстетических чувств дошкольника. Специфика занятий рисованием дает широкие возможности для познания прекрасного, для развития у детей эмоционально-эстетического отношения к действительности. Продуктивная деятельность показывает человеку мир реально существующей красоты, формирует его убеждения, влияет на поведение, содействует развитию творческих способностей детей, которое возможно лишь в процессе усвоения дошкольниками и практического применения ими знаний, умений и навыков.

Продуктивная деятельность тесно связана с решением задач нравственного воспитания. Эта связь осуществляется через содержание детских работ, закрепляющих определенное отношение к окружающей действительности, и воспитание у детей наблюдательности, активности, самостоятельности, умения выслушивать и выполнять задание, доводить начатую работу до конца.

В процессе изображения закрепляется отношение к изображаемому, так как ребенок переживает те чувства, которые испытывал при восприятии этого явлении. Поэтому большое влияние на формирование личности ребенка оказывает содержание работы.Богатый материал для эстетических и этических переживаний дает природа: яркие сочетания цветов, разнообразие форм, величавая красота многих явлений (гроза, морской прибой, метель и др.).

Занятия продуктивной деятельностью при правильной организации положительно влияют на физическое развитие ребенка, способствуют поднятию общего жизненного тонуса, созданию бодрого, жизнерадостного настроения. Во время занятий вырабатывается правильная учебная посадка, так как продуктивная деятельность почти всегда связана со статичным положением и определенной позой. Выполнение аппликативных изображений способствует развитию мускулатуры руки, координации движений.

В процессе систематических занятий конструированием, рисованием, лепкой, аппликацией развиваютсяпознавательные процессы:

– Уточняются и углубляются зрительные представления детей об окружающих предметах. Детский рисунок иногда говорит о неверном представлении ребенка о предмете, но по рисунку не всегда можно судить о правильности детских представлений. Замысел ребенка шире и богаче его изобразительных возможностей, так как развитие представлений опережает развитие изобразительных умений и навыков.

– В процессе продуктивной деятельности активно формируется зрительная память ребенка. Как известно, развитая память служит необходимым условием успешного познания действительности, поскольку благодаря процессам памяти происходит запоминание, узнавание, воспроизведение познаваемых предметов и явлений, закрепление прошлого опыта. Изобразительное творчество немыслимо без оперирования образами памяти и представлений ребенка, полученными непосредственно в процессе рисования. Конечной целью для дошкольника является такое знание предмета, которое давало бы возможность владеть умением совершенно свободно, изображать его по представлению.

– Развитие наглядно-образного мышления происходит в процессе обучения. Исследования Н. П. Сакулиной показали, что успешное овладение приемами изображения и создание выразительного образа требуют не только ясных представлений об отдельных предметах, но и установления связей внешнего вида предмета с его назначением в ряду предметов или явлений. Поэтому перед началом изображения дети решают умственные задачи на основе сформировавшихся у них понятий, а затем ищут способы реализации этой задачи.

– Основополагающим моментом в конструировании выступает аналитико-синтетическая деятельность по обследованию предметов. Она дает возможность установить структуру объекта и его частей, учесть логику их соединения. Так, башня, имеющая слишком узкое основание, рушится. На основе аналитико-синтетической деятельности ребенок планирует ход конструирования, создает замысел. Успешность реализации замысла во многом определяется умением дошкольника планировать и контролировать его ход.

– На занятиях по рисованию, лепке, аппликации и конструированию развивается речь детей: усваиваются названия форм, цветов и их оттенков, пространственных обозначений, обогащается словарь. Педагог привлекает детей к объяснению заданий, последовательности их выполнения. В процессе анализа работ, в конце занятия, дети рассказывают о своих рисунках, лепке, высказывают суждения о работах других детей.

В процессе систематических занятий конструированием и аппликацией у детей интенсивно развиваются сенсорные и умственные способности. Формирование представлений о предметах требует усвоение знаний об их свойствах и качествах, форме, цвете, величине, положении в пространстве.

В процессе конструирования дошкольники приобретают специальные знания, навыки и умения. Конструируя из строительного материала, они знакомятся

• с геометрическими объемными формами,

• получают представления о значении симметрии, равновесия, пропорций.

• При конструировании из бумаги уточняются знания детей о геометрических плоскостных фигурах,

• понятия о стороне, углах, центре.

• Ребята знакомятся с приемами видоизменения плоских форм путем сгибания, складывания, разрезания, склеивания бумаги, в результате чего появляется новая объемная форма.

В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные качества личности, как умственная активность, любознательность, самостоятельность, инициатива, которые являются основными компонентами творческой деятельности. Ребенок приучается быть активным в наблюдении, выполнении работы, проявлять самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе материалов, использовании разнообразных средств художественной выразительности.

Не менее важно воспитание в процессе продуктивной деятельности

целеустремленности в работе, умении довести ее до конца,

аккуратности,

умения работать в коллективе,

трудолюбия,

пытливости.

По мнению педагогов и психологов, овладение ребенком видами продуктивной деятельности – является показателем высокого уровня его общего развития и подготовки к обучению в школе. Продуктивные виды деятельности в значительной мере способствуют овладению математикой, трудовыми навыками, письмом.

Процессы письма и рисования имеют внешнее сходство: в обоих случаях это графическая деятельность с орудиями, оставляющими на бумаге следы в виде линий. При этом требуется определенное положение корпуса и рук, навык правильного держания карандаша, ручки. Обучение рисованию создает необходимые предпосылки для успешного овладения письмом

На занятиях продуктивной деятельностью дети приучаются аккуратно пользоваться материалом, содержать его в чистоте и порядке, использовать только необходимые материалы в определенной последовательности. Все эти моменты способствуют успешной учебной деятельности на всех уроках.

Вывод. Продуктивная деятельность является важным средством всестороннего развития детей. Обучение рисованию, лепке, аппликации, конструированию способствует умственному, нравственному, эстетическому и физическому воспитанию дошкольников.

Используемая литература:

1. Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду.

2. Давыдова Г. Н. Пластилинография.

3. ДороноваТ. Н. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности.

4. Дьяченко О. М. Развитие воображения дошкольника. – М.: РАО, 2000.- 197 с.

5. Мухина B.C. Изобразительная деятельность как форма усвоения социального опыта. – М., 2000.

6. Урунтаева Г. А.Дошкольная психология: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. — 5-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 336 с.

Источник